10月21日

復旦大學上海醫學院發文

杰出校友王萬青

于2024年10月14日

因病不幸逝世,享年80歲

尊重王萬青的生前遺愿

他的骨灰撒在了

自己奮斗一生的瑪曲大草原上

這位情系藏族同胞的

草原上的好“曼巴”走了

回到了草原深處……

(注:藏語“曼巴”,漢語意為“醫生”)

王萬青

漢族,上海人,中共黨員

甘肅省甘南藏族自治州

瑪曲縣人民醫院外科主任醫師

2003年退休

他先后被國務院授予

全國民族團結進步先進個人

被中國醫師協會授予

第七屆“中國醫師獎”

2010年,王萬青入選

“感動中國”年度十大人物

2012年當選為黨的十八大代表

“祖國的需要就是我的志愿

到最艱苦的地方去”

1968年

王萬青從上海第一醫學院

(現復旦大學上海醫學院)畢業

填寫分配志愿時

他在志愿表上寫下了

“祖國的需要就是我的志愿

到最艱苦的地方去”

他從上海大城市

走進甘南大草原

從長江入海口來到黃河第一灣

毅然決然投身基層醫療服務

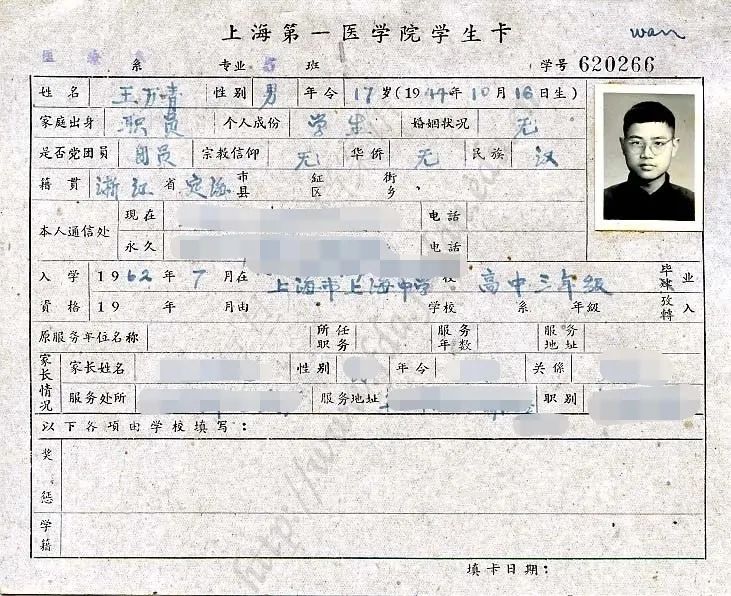

上海第一醫學院學生卡。

當年,在甘南藏族自治州

王萬青和來自全國各地的

30多名醫學專業畢業生

要為散居在4.5萬平方公里土地上的

農牧民提供現代醫療服務

半年的集中培訓后

開始正式分配工作

一個地方讓大家都犯了難

那就是海拔最高、最偏遠的瑪曲縣

誰愿意去?

大家沉默不語

這時,王萬青舉起了手:“我去”

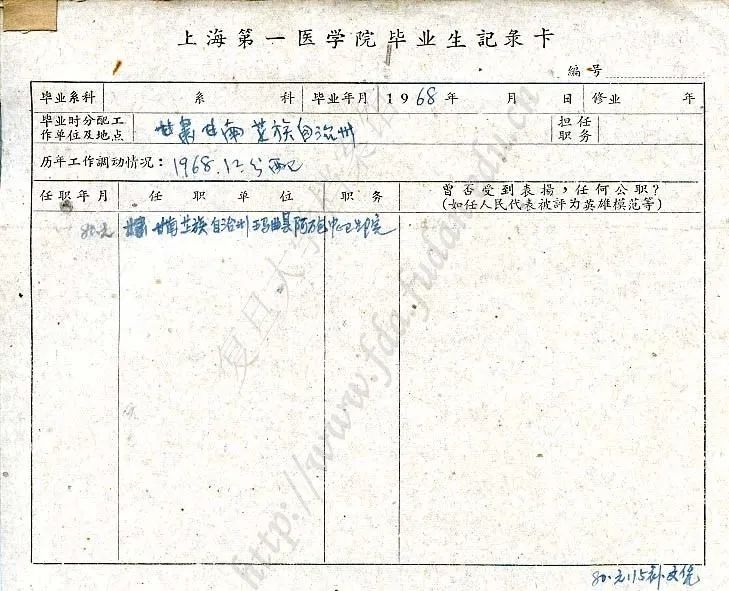

畢業生記錄卡上記錄了王萬青的畢業去向:甘肅甘南藏族自治州瑪曲縣阿萬倉中心衛生院。

王萬青

自愿到條件極為艱苦的

瑪曲縣阿萬倉鄉衛生院工作

阿萬倉鄉面積超過1500平方公里

近乎上海的四分之一

而鄉衛生院算上他僅有兩名醫生

兩間土坯房、一個血壓計、一個聽診器

就是行醫的全部家當

瑪曲縣阿萬倉濕地(無人機照片 新華社記者文靜 攝)

寒冷、缺氧

難適應的飲食習慣和居住條件

都沒能讓這位熱血青年的勇氣消減

在這片方圓1000平方公里的牧區上

王萬青騎馬或徒步

前往藏民家中行醫問診

無數次的從死神手里

奪回牧民的生命……

藏族同胞親切地稱他是好“曼巴”

2012年10月31日,王萬青在出診的路上。(新華社記者 張錳 攝)

其間,王萬青

多次放棄了回上海的機會

憑著對瑪曲人民、對藏族同胞的

深厚感情

毅然選擇長期留守

在貧窮落后的瑪曲草原

這一干,就是半個世紀……

他克服重重困難

全心全意為牧民群眾解除病痛

得到廣泛尊敬和愛戴

書寫了一段藏漢水乳交融的

民族團結佳話

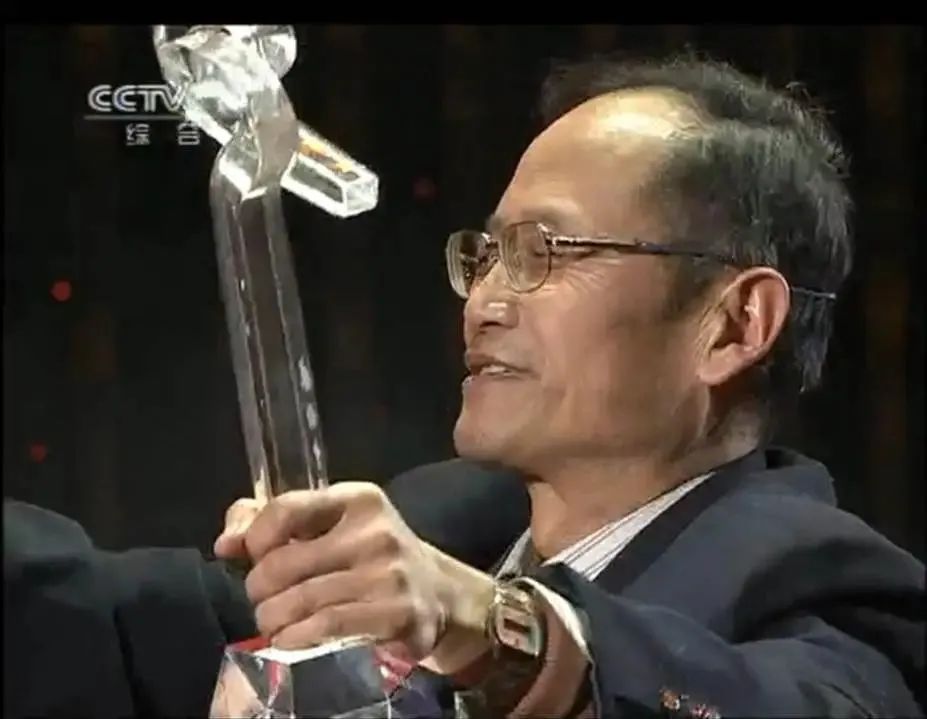

2010年

王萬青入選“感動中國”年度十大人物

組委會頒獎詞這樣寫道:

風雪行醫路

情系漢藏緣

四十載似水流年

磨不去他對理想的忠誠

2010年度感動中國人物頒獎盛典現場。

“我這輩子最大的遺憾

是在醫學上的成績和奉獻太小”

“小病拖成大病,大病拖到致命”

是牧區條件落后的真實寫照

王萬青意識到

在這里行醫只專一科行不通

為了提高醫療技術水平

他自費購買了

一套俄文原版的《醫學百科全書》

工作之余,刻苦攻讀

翻譯醫學資料10萬余字

在各級醫學雜志上發表20余篇科研論文

部分論文引起國內外醫學界關注

王萬青在家中閱讀書籍。(新華社記者 馬莎 攝)

1990年

王萬青調往瑪曲縣人民醫院工作

至2003年退休

十多年間主刀或主持參與了

上千例手術

工作之余他刻苦攻讀參考書籍

不斷提高自己醫療技術水平

填補了瑪曲縣醫學領域

一項又一項空白

在“干中學”的王萬青

成為了一位名副其實

掌握大內科和大外科知識技能的

“全科醫生”

面對無數榮譽

王萬青卻謙遜地表示

“我這輩子最大的遺憾

是在醫學上的成績和奉獻太小”

“草原就是我的家

我要一直留在這里”

王萬青退休后也曾回到上海

但最終堅定西返瑪曲

繼續指導縣醫院的外科手術

在家中為上門求治的

藏族群眾解憂

他曾說:“其實我一直想念上海

前些年還覺得沒回去有些遺憾

如今想通了,草原就是我的家

我要一直留在這里

還可以發揮余熱

為藏族群眾治病送藥

直到心臟停止跳動”

“在高原

我同樣追尋到了人生的價值”

王萬青說

如果再做一次選擇

還是會來瑪曲

“到祖國需要的地方去

初心不變,一生無悔”

音容雖逝,風范長存

草原曼巴,傳奇不朽

來源:綜合復旦上醫(ID:FDSHMC)、澎湃新聞(記者:李佳蔚)、新華社(記者:任衛東 文靜 胡偉杰 馬莎)等

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網