2000年到2017年全球新增的綠化面積中

25%以上來自中國

中國對全球綠化增量的貢獻比居全球第一

這些綠色成績單的背后

是無數中國治沙人夜以繼日的堅守

他們用執著�����,讓沙地換綠裝

他們用時光�,向黃沙“宣戰”

時值世界環境日

走近他們的故事

汲取榜樣的力量

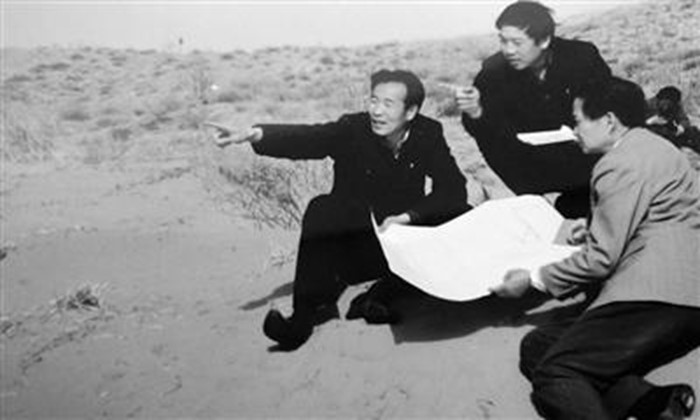

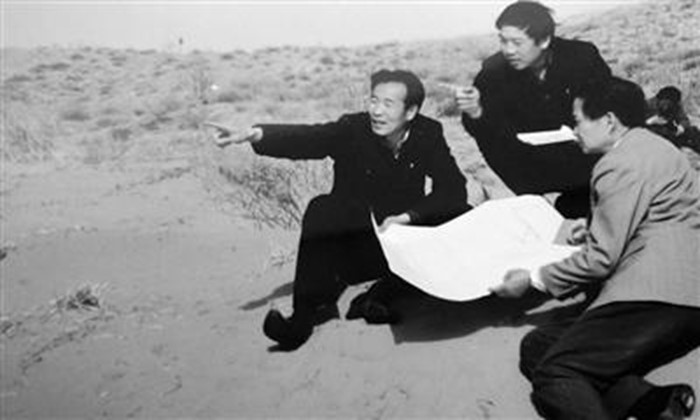

劉銘庭(右二)

“治沙苦得很����,到沙漠里面,人又少���,天又熱,工作確實很艱苦����,想搞治沙的人很少���。我說��,沒有人去我去��,我到新疆來就是要改變這個環境。”

——劉銘庭�,原中國科學院新疆生態與地理研究所研究員����,新疆于田大蕓種植場場長��,中國植物學家����、知名治沙專家

1957年�,劉銘庭積極響應有志青年到邊疆去的號召,來到中國科學院新疆分院生物研究室,從事治沙工作�。兩年后�����,劉銘庭加入塔克拉瑪干沙漠綜合科學考察隊�����,先后發現了優良的固沙植物塔克拉瑪干檉柳、莎車檉柳、塔里木檉柳�、金塔檉柳����、白花檉柳等新種,成為中國怪柳家庭四分之一樹種的發現人和定名人�����。上世紀80年代初��,他實驗田里的紅柳苗由每畝5萬株提高到50萬株�,扦播育苗畝產12萬株,創造了新的世界紀錄�。退休后,他攜家帶口扎根新疆和田�,在“死亡之海”塔克拉瑪干沙漠前沿帶領群眾育苗造林���、防沙治沙、種植大蕓,為沙區群眾找到了一條奔小康的新路,被各族群眾親切地稱為“紅柳老人”����。

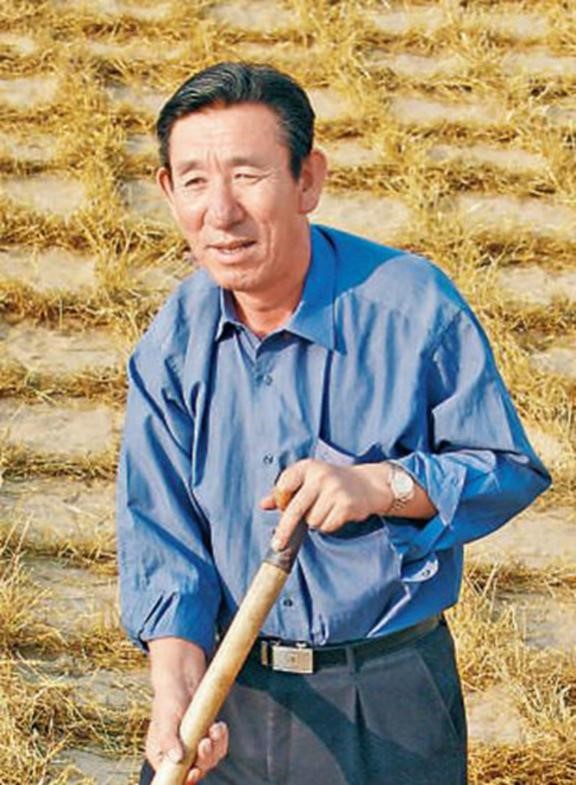

王有德

“多栽一棵樹��,就是我的價值�����;多治理一片荒山��,就是我的價值;讓當地老百姓找到致富之路,就是我的價值!”

——王有德,寧夏靈武白芨灘國家級自然保護區管理局原黨委書記、局長,“人民楷模”國家榮譽稱號獲得者

自1976年進入林業系統工作��,通過多年改革創新,王有德探索建立了“寬林帶、多網格��、多樹種�、高密度、喬灌混交”“林農牧副多業并舉”等多種防沙治沙模式���,實現了“沙漠綠�����、場子活、職工富”的目標,為國內外沙漠化治理提供了寶貴經驗����。2014年��,王有德募集資金發起成立了寧夏沙漠綠化與沙產業發展基金會。到2019年止��,基金會在這片荒灘上建成了擁有40多個樹種的生態植物園��,占地2000多畝的防護林���,栽樹100多萬棵�,生態治理7000多畝���,昔日荒灘換上了綠裝����。

石光銀

“生命不息,治沙不止��。我活多長時間�����,治沙就用多少時間���!”

——石光銀���,全國人大代表���、陜西省定邊縣定邊鎮十里沙村原黨支部書記

石光銀的一輩子�,都與治沙種樹牢牢綁在了一起��。為了徹底改變“沙進人退”的惡劣環境,扭轉“因沙致窮”的千年困局����,沙海“愚公”石光銀帶領鄉親們歷經千辛萬苦,在25萬畝荒沙��、堿灘上種活了5300多萬株(叢)喬灌木林,在毛烏素沙漠南緣筑起一條長百余里的“綠色長城”。但在所有與治沙種樹有關的記憶里��,石光銀最不愿提起的當是2008年的植樹節���。那天,石光銀的兒子在從銀川調運樹苗的歸途中意外發生車禍���,不幸去世。然而安葬愛子后的第三天�,石光銀又義無反顧地出現在治沙的“戰場”上���,和往常一樣扛苗�����、挖坑……在別人看來��,石光銀是敢與天斗、與地斗�,敢將“沙魔”踩在腳下的英雄����,但他同時也是一位慈愛的父親。他把對兒子的思念與不舍深深埋進心里���,化為了繼續治沙造林的強大動力。

喻中升

“我都活過來了����,這應該是我這輩子想做的最后一件大事�,我為什么不做呢��?”

——喻中升����,最高人民檢察院退休檢察官�,“2019北京榜樣”十大年榜人物

曾在最高檢瀆職侵權檢察廳工作30多年����,喻中升是最高檢機關第一位“全國模范檢察官”���,辦理大大小小案件不計其數��,即使在罹患肝癌后仍堅守在辦案第一線����。退休后,剛做完肝癌手術的喻中升來到了自己曾經插過隊、教過書并視為“第二故鄉”的內蒙古自治區南部、錫林郭勒大草原南端的正藍旗五一種畜場義務治理3000畝荒漠����。他帶領工人移樹播種圍封打井����,終將荒漠治理成防風固沙的美麗綠洲��。

張克智(左一)

“我那時很窮,一套西裝衣服幾百元,我攢了很長時間才買。領獎那天我就把這身兒自己最好的衣服穿上了���,那時候腦子里的想法是����,讓他們看看中國治沙人的樣子。”

——張克智���,原寧夏中衛固沙林場場長

上世紀50年代,作為當地后備干部培訓學校擇優選出來的“學霸”��,張克智被分配到蘭州鐵路局寧夏中衛固沙林場�,和一批來自中國科學院的專家���,研究如何阻止流沙危害包蘭鐵路���。在清理積沙的工作過程中��,張克智同職工們偶然發現了扎麥草方格的固沙方法��。經過反復探索���,形成了鐵路兩側����,卵石防火帶����、灌溉造林帶、草障植物帶、前沿阻沙帶�����、封沙育草帶�����,“一帶護一帶��,五帶護鐵路”的“五帶一體”的治沙防護體系。1994年6月�����,張克智代表從時任聯合國副秘書長伊麗莎白手中接過“全球環境保護500佳先進單位”證書���,上面工工整整地寫著幾個大字:贈予寧夏中衛固沙林場。

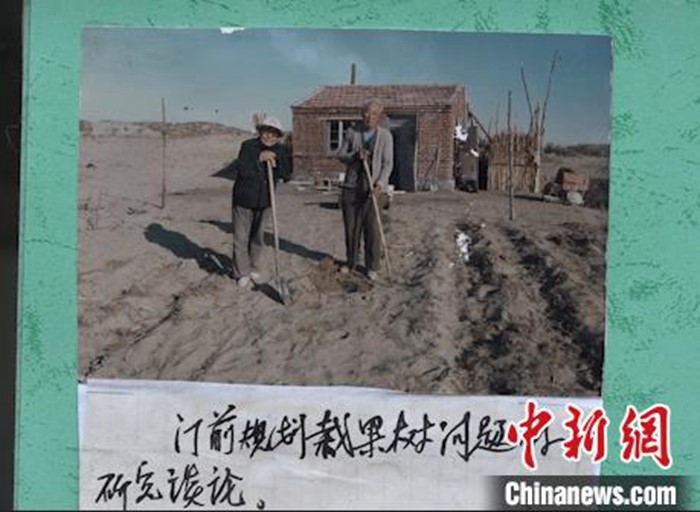

白春蘭(左一)

“樹都長起來了�,我覺得那是它們在跟我說話哩�。”

——白春蘭�����,全國“三八”綠化標兵����、全國環保百佳先進個人、全國綠化勞動模范��、全國“三八”紅旗手�、中國改革功勛(貢獻)候選人、十大民間環保杰出人物

1980年��,29歲的白春蘭和丈夫冒賢響應當地政府的號召,用架子車拉著年幼的女兒��,進軍不毛之地����。從那時起�����,白春蘭和丈夫每天從8公里外的冒寨子村趕到一棵樹村����,他們用手推車拉沙開路�,平田整地��,育苗種樹。經過多年摸索�,白春蘭創造出以草擋沙��、以柳固沙、栽樹防沙的“‘三行制’治沙法”����。同時��,在荒漠中開發水澆地40畝��,利用三條帶子井采取立體復合種植法�����,在沙漠中創造出了“噸糧田”的奇跡。30多年來�,白春蘭治理沙漠3000多畝��,累計種樹7萬多株�,圍欄草原1000多畝�。如今的一棵樹變千畝林,成為綠樹成蔭�����、瓜果飄香的生態綠洲����。

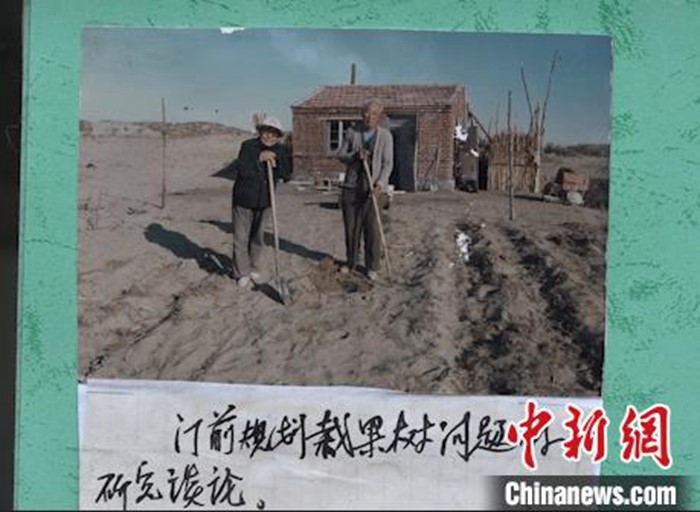

格日樂(左)文都蘇(右)

“我們的退休工資一點沒存,全都扔在這了�����。沙地綠起來�����,我就特別高興��。我愛這個樹����,這個樹和兒女是一樣的���。”

——格日樂�����,內蒙古通遼人民銀行的一名普通退休職工

1998年���,已經退休的66歲老人格日樂和73歲的老伴文都蘇不顧家人反對���,毅然決定前往科爾沁沙地種樹����。20年間�����,格日樂夫婦投入30多萬元���,在沙漠深處栽活了30多個品種的2萬多棵樹�����,綠化了260畝沙地,同時組織附近村民共治沙造林2000多畝�,植活20多萬棵樹�����,極大地改善了當地的生態環境。20年過去了��,六旬老人變成了八旬老人���,丈夫文都蘇也永遠離開了她。文都蘇老人在世時曾經說過��,“我愛這片大漠,我要干到80歲!”這句話�,格日樂老人做到了���,八旬高齡的她在2019年5月的一天將自己和丈夫建設的沙漠綠洲無償交給了公音浩繞嘎查黨支部�。

(綜合來源:中國人大網、人民網����、新華社、央視網�、央廣網����、中國新聞網��、檢察日報����、新京報、澎湃新聞�、中國網���、寧夏新聞網)