“今天我捐贈的這點捐款,是我應該做的貢獻。”

4日,“敦煌的女兒”樊錦詩來到北大,帶著一千萬元人民幣捐款,設立樊錦詩教育基金,用以支持北大的敦煌學研究。

01

據了解,此次捐贈的資金包括2019年樊錦詩獲得的“呂志和獎-世界文明獎”正能量獎獎金(該獎金總額為2000萬港幣,其中一半捐給母校,另一半捐給敦煌研究院),還有2020年獲得的“何梁何利科學技術成就獎”獎金100萬港幣。

在此基礎上,樊錦詩為了使基金本金能達到1000萬人民幣,又將她本人多年的積蓄捐出。

△樊錦詩

工作時,樊錦詩每年會從自己的工資里拿出1萬元,捐給中國敦煌石窟保護研究基金會,堅持近三十年;每次獲獎的獎杯、獎章與獎金也都交給敦煌研究院。2014年,樊先生退休,她又把公積金賬戶里存的45萬元一次性捐出。

“做人不能只為自己打算,這份獎金應該‘取之有道’,更要‘用之有道’,一定要使所得獎金用在有益于社會發展的事業上。”樊錦詩在捐贈儀式上說,“我希望樊錦詩教育基金的設立,會對北京大學敦煌學研究的發展起到一點添磚加瓦的積極作用。”

△捐贈儀式現場,熱烈的掌聲一次次響起。

02

樊錦詩是敦煌研究院名譽院長,全國優秀共產黨員,曾獲得“文物保護杰出貢獻者”國家榮譽稱號。但人們提起她時,總是親切地稱她為“敦煌的女兒”。讓敦煌的美麗完完整整地傳下去,是樊錦詩一生的熱愛和追求。

1962年,北大考古專業的樊錦詩來到甘肅敦煌實習。“看一個窟就說好啊,再看一個還是好啊,說不出來到底有多大的價值,但就是震撼,激動。”她始終難忘與敦煌的初見。

△1962年秋,宿白、常書鴻、李承仙與北京大學歷史系考古專業實習學生(樊錦詩:左三)在莫高窟大牌坊前。

幾十年來,她走遍莫高窟的每一個洞窟,看遍每一幅壁畫、每一尊彩塑,守望著莫高窟里的歷史滄桑、文化紛繁。她將敦煌文化遺產保護、研究、弘揚、管理工作當成終身事業。

1987年,莫高窟被批準列為我國首批世界文化遺產,申遺的申報材料全由樊錦詩手寫。后來在她的推動之下,一系列保護條例和保護規劃出臺。

為了讓敦煌石窟的文物信息永久保存、永續利用,樊錦詩又帶領團隊建立起系統的“數字敦煌”資源庫,敦煌文化與藝術真正地走出洞窟、走向世界。

03

在這些巨大工程一一落地時,樊錦詩已近80歲,勞累奔波半個多世紀,她為敦煌做了她所能做的一切。

同時,她密切關注北大考古學科的發展,也惦念自己的學弟、學妹們,多次以書信、演講、寄語等形式與學生交流。

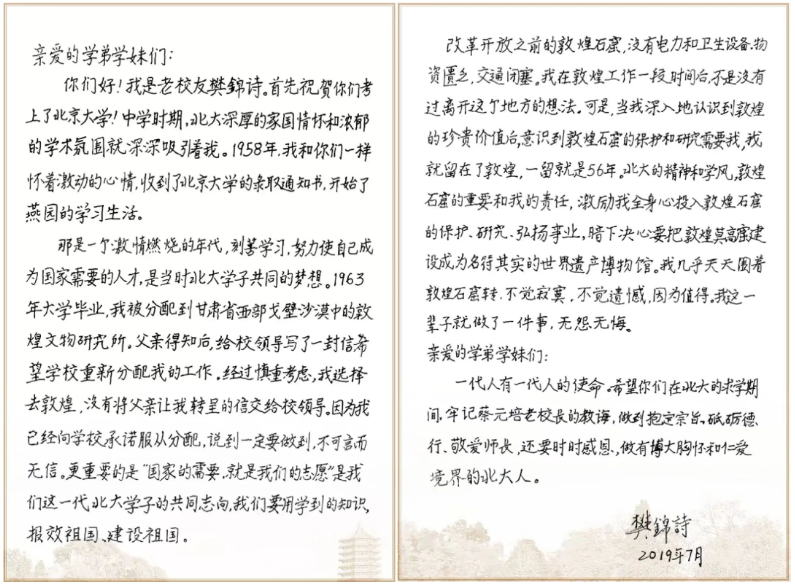

2019年,她在書信中對新生殷殷囑咐:“做有博大胸懷和仁愛境界的北大人。”2020年,她又寄語考古文博學院的新生,要有沉潛大隱的心態和準備,將個人追求融入考古這一神圣的事業。

△2019年,樊錦詩寫給北大新生的親筆信。

2019年,“敦煌學研究中心”在北大成立,樊錦詩任名譽主任。如今,她捐贈設立的樊錦詩教育基金成為北大與敦煌學的又一個重要節點。北大與敦煌的故事薪火相傳、華章待續。

樊錦詩曾說:“黨和國家需要我們到什么地方,我們就到什么地方去。”為了兌現這個諾言,她用滿頭華發,換來了敦煌的“容顏永駐”。

▌本文來源:央視新聞微信公眾號(ID:cctvnewscenter)綜合北京大學

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網