查爾斯·李波

1959年出生于費城,斯坦福大學博士,1991年被哈佛大學聘為教授;2002年當選美國藝術與科學院院士,2004年當選美國國家科學院院士,2015年成為中科院外籍院士,同年任哈佛化學與化學生物學系主任,2017年當選美國國家醫學院院士。

2021年12月21日,美國波士頓聯邦法院。

經近3小時陪審團審議,哈佛大學教授查爾斯·李波被判6項重罪成立,面臨最高26年刑期和120萬美元(約合764.7萬元人民幣)罰金。其罪名包括“向政府做出虛假陳述、提交虛假納稅申報表、未能提交披露其在中國有銀行賬戶的報告”等。案件在美國國內與國際社會引起關注,不僅因為李波是國際頂尖學者,更因為此案是美國依據“中國行動計劃”發起司法行動并最終定罪的第一案。

李波曾獲得多項科學獎項 。圖為李波(左)在加州大學伯克利分校領取韋爾奇化學獎。

李波曾獲得多項科學獎項 。圖為李波(左)在加州大學伯克利分校領取韋爾奇化學獎。 此案將“學術自由、司法公正、保護人權”等美式標榜盡數粉碎。2018年開始的“中國行動計劃”,號稱要對付“中國經濟間諜”,實質卻變為對學者(尤其是華裔學者)的迫害。美方興師動眾調查,最終多起案件虎頭蛇尾,李波案也只能用“虛假陳述”之類的“口袋罪”來構陷。為科學奉獻一生的李波已身患惡性濾泡性淋巴瘤,卻要面對病死獄中的慘景,而更多遭受迫害的學者即便沒有坐牢,也面對失業等困境。

冷眼觀此案,很多人想到兩個詞:“麥卡錫主義”和“莫須有”。

熱心科學家有了“原罪”

李波是因與武漢理工大學的合作而遭控的。

作為頂級科學家,李波在國際上最早開始納米線研究,在功能納米材料、納米電子及光電器件、納米生物技術等領域都有杰出貢獻。他1987年任教哥倫比亞大學,1991年成為哈佛大學教授,此后在哈佛工作了一輩子。和許多美國學者一樣,他喜歡聰明、勤奮的中國學生,先后培養了數十位中國籍的學者,很多得意門生如今活躍在國際化學和納米科技研究的第一線。

2014年7月,李波(中)在第九屆中美華人納米論壇上獲得納米研究獎。

2014年7月,李波(中)在第九屆中美華人納米論壇上獲得納米研究獎。 作為國際學者,李波與中國學術機構的交往也有很長時間。早在2002年,他就受聘為復旦大學名譽教授。那時,他已是國際上享有盛譽的納米科學家和材料學家,所領導的科研小組一年就在《科學》《自然》等頂級學術刊物發表10篇論文,本人則拿下了納米技術領域最高獎“費曼獎”。他先后出任名譽教授或學術顧問的中國大學和研究機構還有清華大學、浙江大學、中國科學技術大學、國家納米科學中心、中國科學院化學研究所、北京大學、北京科技大學等。2009年,他獲得中國政府友誼獎。作為國際公認的納米技術領軍人物之一,2015年他當選中國科學院外籍院士。

李波在華的學術活動都是公開的,有些還被媒體報道。比如,在2009年報道他獲友誼獎的消息時,媒體披露他當時的身份是武漢理工大學——哈佛大學納米聯合重點實驗室主任,并稱“此舉將進一步加強中美專家學者的學術交流與合作,推動中美納米科技領域的合作研究與發展”。2011年,李波又應邀擔任了武漢理工大學的“戰略科學家”。

李波是個熱心科學事業的人。一位熟悉李波的哈佛學者在網上撰文稱,李波每天早晨6點就來到實驗室,直到深夜才離開,在為實驗室籌集科研資金上盡心盡力。“我們所認知的李波,是個真誠、靦腆又體貼周到的人”,他在生活上相當節儉,許多年都沒有換過轎車,最大的愛好是種南瓜。李波對部門聚餐之類的社交活動有些“社恐”,卻熱心幫助學生和同事。一名曾在李波實驗室工作的博士生作為辯方證人出庭時,也將李波描述為“敬業的科學家”,稱他在與惡性腫瘤作斗爭的同時還長時間工作,努力開發用納米技術治療帕金森病、阿爾茨海默癥、癲癇等疾病的方法。

專注于學術的李波沒想到,他與中國的正常合作,幾年后成了他的“原罪”。他2018年起遭到調查,被污蔑為“背叛者”,最終面臨冤獄。美國防部調查員承認,調查李波的原因之一就是其研究室內的中國學生較多。

欲加之罪何患無辭

2020年1月,李波被捕了,并很快被起訴。檢方的理由是,李波在哈佛工作期間,從美國國防部和美國國立衛生研究院獲得了1500多萬美元的研究資助,但他沒有披露他從武漢理工大學得到的報酬。而這點事之所以成為“大罪”,用聯邦調查局波士頓分部特工博納沃龍塔的話說,就是因為美方要“保護我國作為全球研究和創新領導者的地位,并追究那些通過不誠實手段破壞這一地位的人的責任”。

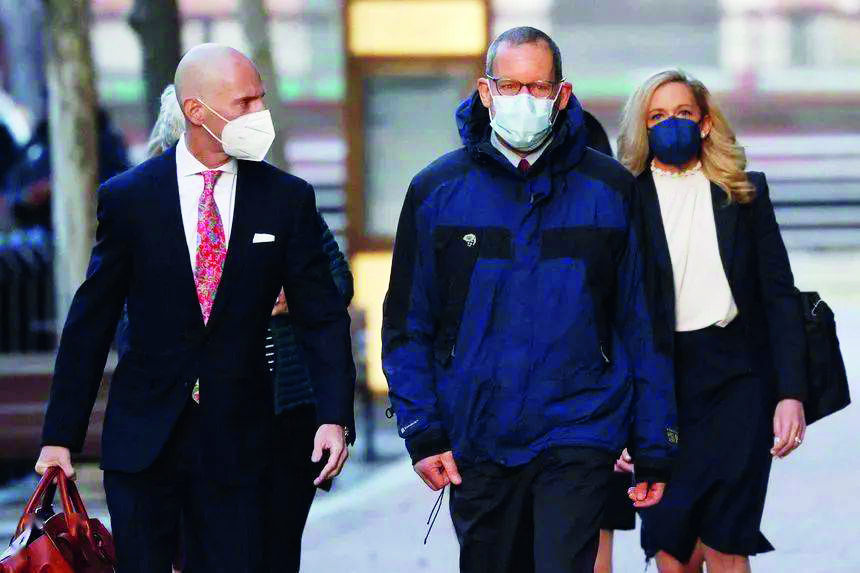

2021年12月中旬,李波(中)前往波士頓聯邦法院。

2021年12月中旬,李波(中)前往波士頓聯邦法院。 被捕當天,聯邦調查局兩名特工和李波進行了一番對話。后來,這段對話視頻經剪輯后在法庭上播放,檢察官以此作為李波的“罪證”。李波當時說,他于2011年與武漢理工大學簽署了一份為期5年的協議,對方同意每月向他支付一些生活費和報酬。這些錢他有的帶回了美國,有的存在一個中國的銀行賬戶里,從未動用。

但李波完全不接受檢方指控。事實上,他在與特工交談時,就已解釋了自己作為“戰略科學家”的任務,只是幫助武漢理工大學“提升其學術水平”,以及“幫助學生發表他們的研究成果”,并強調自己的動機不是經濟利益,而是希望工作得到認可。他的律師馬克·穆凱西說,李波是“世界上最偉大的納米科學家”,他的工作是公開的,是為了全世界的利益,“但他正為此面臨刑事指控,這難道不令人擔憂嗎?”律師表示,李波的行為確實有些草率,但并非犯罪。聯邦調查局也缺乏關鍵證據——李波被捕前的談話記錄,難以證明李波是“故意作出虛假陳述”。判決后律師表示:“我們尊重判決,但會繼續抗爭。”美國《科學》雜志也刊文力挺李波,稱他只是未能在研究經費來源上做好披露,這種錯誤通常只會面臨“民事或行政處罰”,不屬犯罪。

作為哈佛教授,李波被捕后理應得到學校支持,包括由學校支付辯護費。但哈佛拒絕了。哈佛官員指責李波“沒有透露自己與中國大學的關系”,并稱哈佛不知道李波的活動。為此,李波起訴了哈佛,但沒有成功。

檢方稱,李波沒有“及時披露”參與過中方科研項目,向調查人員撒謊,向稅務局隱瞞了真實收入,“陪審團根據證據和法律做出了公正裁決”。顯然,美司法當局“欲加之罪何患無辭”的決心已下。一位聯邦檢察官還就李波“隱瞞對華合作真相”發出了誅心之論:“他知道如果他說出真相,他的職業生涯將岌岌可危。”

“中國行動”就是獵巫行動

李波案背后,是2018年特朗普政府炮制的“中國行動計劃”。它以“中國威脅論”為基礎,對一切與中國有關聯的美國學者進行迫害。其中,醫學、計算機學和材料科學等高新技術領域是重災區。

特朗普執政期間,美國于2018年炮制出“中國行動計劃”。

特朗普執政期間,美國于2018年炮制出“中國行動計劃”。 中國人民大學美國研究中心秘書長刁大明告訴《環球人物》記者:“在‘中國行動計劃’的實施過程中,美國司法部門對許多學者在稅務、經費等問題上‘找茬’,進行子虛烏有的栽贓,其目的是破壞現有合作,同時造成學術界的恐慌情緒,讓所有與中國合作的科學家,都感到美國在國家層面上對他們的威脅。”

“中國行動計劃”充滿政治污蔑和偏見,卻沒有任何監督機制。正如紐約城市大學皇后學院院長弗蘭克·吳所說:“‘中國行動計劃’的假設是,只要一個人有中國血統,就有‘與中國勾結’的嫌疑。再平常不過的行為,比如與中國機構交流或者回中國探望母親,在這些人眼中都十分‘可疑’。”

李波并不是第一位因中美科研合作而被迫害的學者。美國《科學》雜志報道稱,美國國立衛生研究院依據“中國行動計劃”對189名科學家展開了“調查”,54名科學家為此失業,93%是因與中國科研機構的合作。而美國華人組織“百人會”發布的報告稱,78.5%遭調查的華裔科學家被迫放棄與中國的合作項目。

《華爾街日報》統計顯示,近幾年,與“中國行動計劃”相關的指控至少有25起,其中5起因證據不足而被撤銷。2020年2月,聯邦調查局以電信欺詐和虛假陳述等罪名逮捕了田納西大學教授胡安明,但最終他被法院宣判無罪。美國薛頓賀爾大學法律教授李維斯說:“從本質上講,‘中國行動計劃’像是一個‘變形怪’。人們對它了解得越多,就越能發現其問題。”一名在美國工作的華人科學家則表示,在美國大學里,“像中國人一樣做研究”這句俚語,已經從對中國人學術能力的贊美,變成了華裔科學家被查時的自嘲。

經過多次開庭,田納西東區聯邦法院最終宣布胡安明無罪。

經過多次開庭,田納西東區聯邦法院最終宣布胡安明無罪。 “中國行動計劃”對科學家的迫害引起美國學術界的強烈反對。2021年9月8日,177位斯坦福大學教授聯名發表致美司法部長的公開信,要求終止“中國行動計劃”。隨后一個多月里,來自加州大學伯克利分校、普林斯頓大學和天普大學的教授也加入聯署。信中稱,這一“計劃”的執行者經常依據不實證據對與中國有聯系的學者傳訊甚至起訴,很多學者僅因沒有及時報告自己與中國的合作項目和研究經費,便被聯邦調查局“殺良冒功”,夸大為“對美國國家安全的威脅”。一位匿名教授表示:“‘中國行動計劃’發起調查時,根本不需要確認你有什么‘動機’。只要你和中國有聯系,就是動機。”還有一位學者表示,目前美國的政治氣氛使其與中國的學術合作變得更加復雜和危險。

在這種氣氛下,許多本可達成共贏的中美合作項目被迫停止,美國對外國人才的吸引力也在下降。美方人士稱,此舉不僅侵犯了相關學者的聲譽和利益,也損害了美國企業和大學的競爭力。美國物理學會在一篇文章中稱,盡管中美在許多尖端科技領域存在激烈競爭,但“美國政府對這一問題的過激回應,造成的后果遠比這些問題本身更加嚴重”。(馮璐 鄭敖天)

學者點評

“學術領域的麥卡錫主義”

◎外交學院國際關系研究所教授李海東

李波被定罪,是美國在社會、輿論和學術層面妖魔化中國的最新悲劇性事件。此前,美國司法部已對一系列涉華學者展開所謂調查。以“中國行動計劃”為核心的破壞活動,明顯特征是將學術交流武器化,目的是科技脫鉤和學術脫鉤,前者是為了限制中國發展,后者是想阻止美國國內了解中國。

學術交流是提升彼此理解、提升雙方研究水平的互惠活動。將學術交流武器化,反映出美國國內政治精英群體在新的環境下制造出學術交流領域的麥卡錫主義,以對中國進行詆毀。在這種情況下,美國學術機構不得不在學術交流上與中國進行切割。美媒則試圖利用李波事件進一步妖魔化中國形象,企圖在美國國內形成對華斗爭的共識。這非常不理性,會引起學術界對華人普遍的懷疑,從而形成一種新形態的種族主義。

目前,美國國內仍有很多有良知的學者,他們不認同政界的武器化觀點。但沒有輿論支持,學者很難起到相應作用。相對于這些學者,美國政府掌握的資源還是有著絕對優勢。在涉華議題方面,學術界聲音相對較小。但我們還是應抱有一定期待,希望這些有良知的聲音在美國社會中能被聽到。

美國社會目前面臨著整體危機。美國經濟空心化,社會內部出現深刻裂痕。在這種情況下,美國政客企圖把責任轉嫁給中國,通過加深美國各界對中國的偏見,掩蓋美國政治精英在治理上的無能。在學術議題上都有如此武器化的操作,更不用說在國際安全問題上了。未來中美的科技交流會變得更有挑戰性。但中美完全脫鉤,對美國也是自傷性的。而中國勢必會加強與其他國家的學術交流,最終讓美國成為國際學術交流上的“孤兒”。

我們要堅持中美交流符合兩國長期利益的立場,不能讓那些極端政客如愿。在美國企圖脫鉤的背景下,中美學術交流顯得尤其重要。我們希望兩國交流能繼續,并希望美國國內的有識之士能發出更多聲音。同時,留學生群體去美國交流,也要加強對該國社情、政情、民情的把握和了解。在選擇專業和留學地時要放開眼界,不要只選擇美國。雞蛋不要放在一個籃子里。