日本動(dòng)漫《灌籃高手》電影版一上映后,就引起了網(wǎng)上的廣泛討論。不少80后、90后將其稱之為“熱血”“青春”,甚至連《灌籃高手》的周邊都被“買爆”。其實(shí),這種現(xiàn)象并不是只會(huì)在當(dāng)下發(fā)生,古人在球場上,也曾揮灑著他們的熱血青春。

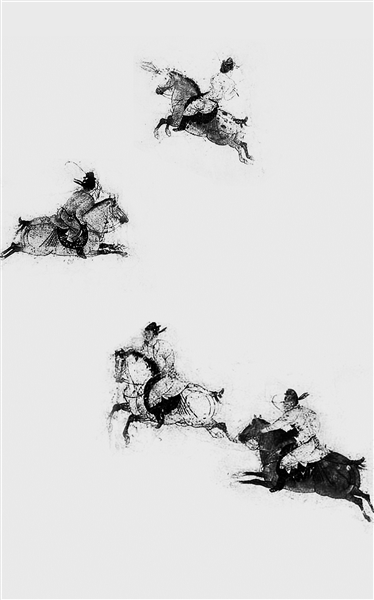

章懷太子墓《馬球圖》壁畫(局部)

拋球的打法與籃球十分相似

說起籃球,它并不是一個(gè)古老的球類運(yùn)動(dòng),它起源于美國,一直到1895年才傳入中國。據(jù)載,籃球是由詹姆士·奈史密斯博士從當(dāng)?shù)厍嗄暾胰尤胩铱鸬幕顒?dòng)性游戲中得到的啟發(fā)。即在一塊場地的兩端設(shè)置兩個(gè)竹制桃筐,展開投籃比賽,這便是籃球運(yùn)動(dòng)的雛形,后來奈史密斯又將在室外開展的籃球游戲移到了室內(nèi)。

如此聽來,好像籃球跟古代的中國沒有什么關(guān)系?當(dāng)然不是,因?yàn)樽蕴拼鹬燎宕湃肆餍兄环N叫拋球的運(yùn)動(dòng),玩法與籃球十分相似。拋球是一種以手觸球并把球投擲出去的運(yùn)動(dòng),可拋遠(yuǎn)、拋高或是拋向指定目標(biāo),一人、雙人或數(shù)人都能玩得起來。

現(xiàn)代人在看《灌籃高手》時(shí),除了為男主角櫻木花道或流川楓感到癡迷以外,女主角赤木晴子在籃球場上的表現(xiàn)也讓人眼前一亮。假如古人在現(xiàn)場,他們肯定會(huì)得意地說道:“哎喲,你們還不如先看看我們古代女子在球場上的風(fēng)姿!”是的,拋球在古代尤受女性的歡迎。

當(dāng)上巳、清明、寒食等節(jié)日到來的時(shí)候,常年養(yǎng)在深閨的女子就不必悶在家里,而是可以走出去,在春色熙和的園林中打一場拋球,揮灑一下屬于她們的青春。對此,古人在詩詞中多有記敘。如韋應(yīng)物《寒食》云:“清明寒食好,春園百卉開。彩繩拂花去,輕球度閣來。”柳永在《拋球樂》一詞中也描述了一群“麗質(zhì)盈盈、巧笑嬉嬉”的古代女子“爭簇秋千架,戲彩球羅綬”的歡快情景。

一個(gè)球類運(yùn)動(dòng)如果沒有點(diǎn)競技性,似乎總是缺了點(diǎn)什么。拋球也是如此,古人同樣會(huì)拿它用來打比賽。第一個(gè)拋球比賽的故事發(fā)生在唐代,聽起來有點(diǎn)“缺德”。據(jù)《資治通鑒》載,公元710年,皇帝帶著后妃們?nèi)ダ鎴@球場觀看比賽,“命文武三品以上拋球及分朋拔河”,而參加比賽的大臣大多年老體邁。一番比賽后,韋巨源、唐休璟等老臣摔坐在地上,久久不能起身,而不遠(yuǎn)處卻傳來了皇帝后妃們的大笑聲。雖然這個(gè)比賽的初衷是為了看老臣出丑,有點(diǎn)奇葩,但也能看出其中的拋球比賽具有一定的難度,否則皇帝就不會(huì)用這個(gè)比賽來戲弄老臣。

除了唐代以外,南宋周密在《乾淳起居注》中也曾提及孝宗與太子觀看拋球比賽。而到了清代,乾隆皇帝也對拋球運(yùn)動(dòng)甚是喜愛,他與群臣《元宵聯(lián)句》一詩中還提到了宮中拋球比賽的一個(gè)小細(xì)節(jié),詩中將元宵比作“歡喜園中果”,稱“拋球設(shè)利呈”。可見,若是在當(dāng)時(shí)宮中拋球比賽中勝出者,可以獲得一定的彩頭。

當(dāng)然,拋球運(yùn)動(dòng)不止是宮廷運(yùn)動(dòng),也并非是中原地區(qū)獨(dú)有。元代人周達(dá)觀在《真臘風(fēng)土記》中記載真臘國(今柬埔寨)的時(shí)序風(fēng)俗中載:“每一月必有一事,如四月則拋球,九月則壓獵。”

拋球不僅流傳范圍廣,流傳時(shí)代也是相當(dāng)久遠(yuǎn),只是后來更多地發(fā)展為樂舞,否則古人早就把籃球玩出個(gè)花來了。

宋代齊云社,凝聚力不輸湘北籃球隊(duì)

《灌籃高手》之所以成為經(jīng)典,除了觀眾對籃球本身的喜愛以外,劇中湘北籃球隊(duì)為了稱霸全國,隊(duì)員們從互相看不慣的同學(xué)變成了并肩球場的戰(zhàn)友,那股凝聚力也讓觀眾為之振奮。其實(shí)古代也有球隊(duì),甚至還有類似球類運(yùn)動(dòng)的協(xié)會(huì),古人在球場上揮灑熱血青春的同時(shí),隊(duì)員們之間也會(huì)產(chǎn)生深厚的感情。

這還得從北宋年間最流行的球類運(yùn)動(dòng)“蹴鞠”說起。蹴鞠,是指古人以腳蹴、蹋、踢皮球的運(yùn)動(dòng),類似今天的足球運(yùn)動(dòng)。蹴鞠的歷史非常悠久,早在先秦時(shí)期就已流行,古人甚至將蹴鞠作為軍事訓(xùn)練,但一直到了北宋年間,蹴鞠才算迎來了它真正的黃金發(fā)展期。

據(jù)史料文獻(xiàn)記載,宋代人熱衷于蹴鞠運(yùn)動(dòng),于是北宋首都汴梁城的蹴鞠愛好者們成立了“齊云社”,又叫“圓社”。“齊云”是會(huì)社的正式名稱,意思就是蹴鞠能踢高,上與云齊,同時(shí)又表示預(yù)祝蹴鞠的人前途青云直上,高與云齊。而“圓社”是親切的叫法,是自己人的稱呼,因?yàn)轷砭系那蚴菆A的,那么蹴鞠愛好者之間的相處以及對外處理人際關(guān)系時(shí)都要像這個(gè)圓球一樣,面面俱到,“因圓情而識之”。不過,加入齊云社也是有門檻的,必須是蹴鞠的佼佼者,所以齊云社在當(dāng)時(shí)可謂是風(fēng)靡全國。宋代《蹴鞠譜》中說道:“天下稱圓社,人間最美稱”,“不入圓社會(huì),到老不風(fēng)流”。

齊云社既是協(xié)會(huì),又是球隊(duì),除了負(fù)責(zé)維護(hù)蹴鞠球員的利益外,還擔(dān)負(fù)著提高競技水平以及舉辦比賽、宣傳推廣的責(zé)任。隨著古人對蹴鞠的熱愛不斷升溫,后在全國各地都成立了齊云社分社。每年各地的齊云社都要舉辦大型的蹴鞠比賽,它們會(huì)在比賽前發(fā)布球訊,征集球員,并且根據(jù)行情酌情收取報(bào)名費(fèi)。

大概每一個(gè)分社都跟《灌籃高手》中的湘北籃球隊(duì)一樣,有著稱霸全國賽的夢想。在比賽前,每個(gè)球隊(duì)的隊(duì)員都會(huì)努力訓(xùn)練,彼此磨合。在全國各地的齊云分社中,成為南宋都城的杭州齊云社曾稱霸全國賽,十戰(zhàn)九贏。除了擁有西湖邊大片綠地作為主場環(huán)境這個(gè)先天優(yōu)勢外,杭州齊云社能稱霸全國賽還有一個(gè)原因,就是隊(duì)員們的凝聚力,絕對不輸湘北籃球隊(duì)。

據(jù)載,每場比賽開始前,雙方球員都會(huì)互相作揖行禮,在比賽結(jié)束后,他們還要相互告別。這倒不只是比賽時(shí)的儀式感,就算是在日常訓(xùn)練結(jié)束后,隊(duì)員們也會(huì)脫下衣服帽子,并將其擺成一個(gè)圓盤狀,表示對隊(duì)友以及圓社的友好。即使是端王趙佶,也就是后來成為藝術(shù)家皇帝的宋徽宗,身為齊云社社員期間,也得遵守齊云社的規(guī)則。

有意思的是,當(dāng)時(shí)齊云社不僅有男子蹴鞠隊(duì),還有女子蹴鞠隊(duì),這幾乎是世界上最早的女子球隊(duì)。宋代女性在球場上也釋放著本該屬于她們的青春活力,苦練球藝,多次在蹴鞠大賽上展現(xiàn)風(fēng)采。南宋詩人汪元量曾贊道:“舞佘艷玉錦纏頭,又著紅靴踢繡球。”

在一場比賽中,球員們的球藝固然重要,但球隊(duì)的凝聚力卻是比賽場上不可缺少的一道光芒,或者說它是球賽中隱藏著的力量。這個(gè)道理,一千多年前在球場上拼搏的古人就明白了。

古代也有全能型選手與天才型選手

雖說一場球賽離不開任何一個(gè)球員的努力,但總有幾個(gè)球員格外引人注意。《灌籃高手》中,啦啦隊(duì)口號“流川楓,我愛你”,即使過去很多年,都會(huì)讓人記憶猶新,但真正讓人難以忘記的,就有流川楓的酷炫球技。作為一個(gè)全能型選手,流川楓無論是進(jìn)攻防守,還是投射彈跳,表現(xiàn)都非常突出。

事實(shí)上,唐代也出過這么一個(gè)人才,他就是我們所熟悉的唐玄宗李隆基。他曾經(jīng)在一場比賽中,收獲了無數(shù)崇拜,還給大唐挽回了面子。不過那是一場馬球賽,相較拋球與蹴鞠來說,馬球更為激烈,它是一種騎在馬背上,揮桿打球的運(yùn)動(dòng)。

李隆基打比賽那年是景龍三年(公元709年),金城公主即將遠(yuǎn)嫁吐蕃,吐蕃為了迎接來自大唐的公主,派遣了龐大的使團(tuán)去長安迎親。臨行前,這些遣唐使小心翼翼地跟唐中宗提出:“我們在臨走前,可以跟你們打一場馬球比賽么?”唐中宗欣然答應(yīng),心想:“這不是小事么?我們大唐的打馬球技術(shù),分分鐘教你做人!”

謙虛使人進(jìn)步,驕傲使人尷尬。在比賽當(dāng)天,唐中宗帶著必勝的心親自到場參觀比賽,結(jié)果在最初的幾個(gè)回合里,吐蕃使團(tuán)隊(duì)一次又一次勝出,而唐代宮廷隊(duì)一次都沒有贏,唐中宗心想:“這下丟人丟大了!”好在,他對自己的兒子們還有點(diǎn)信心,于是當(dāng)場下詔,命時(shí)為臨淄王的李隆基、嗣虢王李邕、駙馬都尉楊慎交、武崇訓(xùn)四人上場,向有十名隊(duì)員的吐蕃隊(duì)進(jìn)行反攻。在經(jīng)過激烈角逐后,唐代宮廷隊(duì)反敗為勝,李隆基表現(xiàn)最為突出,被評為了“最佳球員”。假如那時(shí)有啦啦隊(duì),大概連唐中宗也得喊:“李隆基,我愛你!”

除了流川楓以外,主力隊(duì)員櫻木花道的口頭禪“我是天才”也讓人印象深刻。作為一個(gè)天才型選手(自稱),其驚人的身體素質(zhì)以及籃板球能力常讓在場的人為之贊嘆。這一點(diǎn),唐代的新科進(jìn)士劉覃倒是跟櫻木花道很像。據(jù)《唐摭言》記載,在乾符四年(877年),新科進(jìn)士決定不約飯,改約球,于是在月燈閣舉辦“鞠會(huì)”,所有的進(jìn)士都竭盡所能,想在球場上大顯身手,以展現(xiàn)自己的御馬之術(shù),畢竟“文武雙全”聽起來比較高大上。

在這個(gè)時(shí)候,總會(huì)有一些狂妄的軍將來“砸場子”,想讓這幫新科進(jìn)士們長點(diǎn)“見識”。劉覃考中進(jìn)士那年,只有十六歲,少年得志,于是他站出來決定跟狂妄的軍將們打場比賽。那些軍將們認(rèn)為劉覃不過是一介書生,壓根沒把他放在眼里,誰知?jiǎng)Ⅰ尤皇莻€(gè)天才型選手。只見劉覃騎在馬背上,“馳驟擊拂,風(fēng)驅(qū)雷逝”,他的球技非常高超,動(dòng)作也十分精妙,騎馬奔騰時(shí),如風(fēng)一樣急速,一桿球打過去,又如雷一樣精準(zhǔn)震撼。半場比賽下來,那些軍將們就感覺顏面掃地,自愧不如。當(dāng)時(shí)現(xiàn)場先是一片沉默,大家都被劉覃帥呆了,隨即就一片歡騰。

這個(gè)故事傳出去后,民間打馬球的氣氛就更加熱烈了,畢竟誰還沒有一個(gè)天才球星夢!看來無論是現(xiàn)代人,還是古人,只要球打得夠好夠帥,就會(huì)收獲無數(shù)球迷。

駿馬、球杖、玉馬鞍……古人也愛買球類周邊

至于《灌籃高手》的周邊被“買爆”這件事,古代也曾發(fā)生過,甚至球類運(yùn)動(dòng)的爆火拉動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)。如唐代因打馬球而流行起了“風(fēng)回電擊”的駿馬、做工要求苛刻的專用球杖、玉馬鞍等裝備也隨之流行了起來。

章懷太子墓中的那幅《馬球圖》壁畫里,一打馬球者手里拿的偃月形球杖就是當(dāng)時(shí)流行的球杖之一,而打馬球者穿的黑色靴子同樣也是當(dāng)時(shí)的“爆款”,不過這都是早年的流行元素。據(jù)載到了唐代后期,有的球杖從做工到裝飾都到了幾乎嚴(yán)苛的地步。

至宋代,手工業(yè)和商業(yè)如此發(fā)達(dá),在做球類運(yùn)動(dòng)周邊這件事上,怎么可能低調(diào)?宋代流行蹴鞠運(yùn)動(dòng),于是制球手工業(yè)開始興盛起來。據(jù)《蹴鞠圖譜》載,當(dāng)時(shí)制球已不是一個(gè)專業(yè)制球皮匠能搞定的了,而是形成了成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,比如單是球的品牌就有二十四種,而《蹴鞠譜》中收錄得更多,多達(dá)四十一種……宋代這些球類運(yùn)動(dòng)品牌流傳久遠(yuǎn),許多都開成了百年老品牌,一直到元代仍在使用。關(guān)漢卿曾經(jīng)在《女校尉》中提到:“錦纏腕、葉底桃、鴛鴦扣、入腳面帶黃河逆流。斗白打賽官場,三場兒盡有。”其中“葉底桃”就是宋代的球類運(yùn)動(dòng)品牌。

球類運(yùn)動(dòng)品牌一旦多起來,就會(huì)形成商業(yè)競爭,同時(shí)又加速了商品的發(fā)展,比如制鞠工藝就在不斷提升。鞠從開始填充毛發(fā)的實(shí)心球升級為了充氣的空心球,而鞠表面的片數(shù)越來越多,球體也就越來越接近圓形。隨著鞠表面片數(shù)的增加,球體不斷變圓,鞠的騰躍性也越來越強(qiáng)。這怎么能不讓古代的球迷們?yōu)橹偪瘢?/p>

到了南宋時(shí)期,球迷們除了買買買以外,還享受起了場面感服務(wù)。當(dāng)時(shí)臨安城的很多酒樓茶坊都以蹴鞠主體作為經(jīng)營特色,如客人進(jìn)來喝酒飲茶,只要消費(fèi)就可以免費(fèi)觀看蹴鞠,或是點(diǎn)名貴的酒茶就可以在最好的位置觀看比賽,此舉招徠了不少客人。

自古以來,我們國家的球類運(yùn)動(dòng)就非常豐富與發(fā)達(dá)。當(dāng)我們在觀看球類相關(guān)電影的時(shí)候,不妨去多了解這些球類運(yùn)動(dòng)的起源以及它們背后的歷史文化根源,順著歷史的足跡去尋找古人曾經(jīng)在球場上揮灑過的熱血與青春。

(文并供圖/金陵小岱)

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號