2017年底,美國時任總統特朗普與馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren) 打了一場口水仗。沃倫宣稱她具有美洲原住民血統,特朗普對此表示懷疑,并給她起了個“寶嘉康蒂公主”的綽號。這個綽號是特朗普從動畫電影《風中奇緣》中找來的,電影中印第安部落的寶嘉康蒂公主愛上白人探險家,這種俗套的情節無疑掩蓋了北美印第安人與美國白人數百年的血海深仇。

沃倫(左)與寶嘉康蒂公主(右) 來源/路透社(左),動畫電影《風中奇緣》截圖(右)

實際上,直到今天,印第安人仍然是美國社會中的邊緣人,只在關鍵時刻充當白人顯示族裔政治正確的符號,至于他們的真實境遇,并不被美國關心。

回望歷史,美洲原住民族群(indigenous peoples of the Americas,以下稱“印第安人”)是北美大陸早期的主人,最初來到北美大陸的歐洲殖民者若想生存和發展,需要仰仗印第安人的協助與包容。然而,歐洲殖民者強大后,卻用血與火將印第安人從主體民族打成少數族裔,居于美國社會邊緣,再也無法重現當年縱橫馳騁的榮光。這一切的轉變是怎樣發生的?

盎格魯-撒克遜新教

熔爐“造人”法

獨立戰爭以來,美國在國家特性問題上一直搖擺不定,其現代民族國家呈現“自由帝國”“自由主義公民國家”“盎格魯-撒克遜新教國家”三重面相。“自由帝國”強調美國初創時,扎根在北美的殖民者對“母國”英國不平等壓迫的抗議,“自由”觀念超越了國家認同;“自由主義公民國家”更突出公民個人層面的自由與權利,而非從語言、文化、種族等角度定義國家獨特性;“盎格魯-撒克遜新教國家”則主張盎格魯-撒克遜新教文化在美國的支配地位,某種程度是在嘗試解決或回應前兩種觀點下造成的“民族認同”困境,尤其是在印第安人與黑人長期以來“個人自由與權利”均遭受不平等的情況下。

21世紀初,美國政治學家塞繆爾·亨廷頓寫作了《誰是美國人?》一書。他不安地發現,在說西班牙語的拉美移民不斷涌入美國、拉丁裔移民在美國人口中占比不斷增加的情況下,美國難以維持自身的民族認同,這反映了保守派學者對當代美國認同問題的焦慮。

19世紀中葉,描述饑荒下的愛爾蘭一家的畫作 繪/F·古德 來源/圖蟲創意

其實,移民不斷涌入的情況在美國歷史上一直存在,美國也一直試圖對后來者進行同化。19世紀中葉,一種嚴重的土豆病害在愛爾蘭流行,導致了一場大饑荒,不斷有人因饑餓喪生。為求得生存,在此后的半個世紀中,大批愛爾蘭人前往美國。19世紀后期,以意大利人和波蘭人為主的南歐與東歐移民涌入美國。這些人不乏信奉天主教、猶太教者,在某些美國盎格魯-撒克遜清教徒眼中,他們很可能是天主教教皇改變美國主體信仰的先遣隊,要堅決予以打壓。電影《紐約黑幫》中所呈現的紐約本土幫與愛爾蘭移民幫之間的街頭斗毆,以及電影《教父》中表現的對意大利裔移民的排斥,都有歷史底本。1891年,新奧爾良的暴徒甚至打著鎮壓黑手黨活動的旗號,私刑處死了數名待審判的在押意大利裔移民。

影視劇中的愛爾蘭移民 來源/電影《紐約黑幫》劇照

然而,這種自發式的排除異己行為無法阻擋洶涌的移民潮。為此,20世紀初,一些盎格魯-撒克遜清教徒中的“有識之士”,主張對來自各國的移民加強“美國化”。福特公司的創始人亨利·福特曾設立福特英文學校(Ford English School),通過用英文教授美國的“主流”生活方式來促進移民的文化認同。每期結業時,還會舉辦富有象征意味的“熔爐”畢業典禮,典禮在市內最大的禮堂舉行,禮堂舞臺上放著代表移民之船的道具,對面是一個巨大的“熔爐” (實際上是一個道具黑箱) 。學員在典禮上穿著本民族服裝,背著他們踏上美國土地時所帶的行李,走下“船板”,接著“跳進”熔爐后“消失”。隨著學校老師攪動長勺道具的象征性表演,學員們變裝為西裝革履的“美國人”,揮舞著美國國旗從“熔爐”中走出來。這個儀式的含義是,走出這個“熔爐”,無論學員來自哪個國家,從此刻起,他們都成了“美國人”。

福特公司的“美國化”儀式

諷刺的是,作為北美大陸昔日的主人,沒有印第安人接受過這個“熔爐”儀式,等待他們的只有暴力和排擠。

我們不禁會問:驍勇善戰的印第安人為何沒能守住家園?

“只有死掉的印第安人,

才是好印第安人”

當早期歐洲殖民者在北美大陸登陸時,他們面臨著完全陌生的環境。那里的氣候與故鄉相差甚遠,那里的動物物種看起來都那么令人生畏。還沒等他們摸索出在新大陸的生存之道,凜冽的寒風便已刮起,殖民者中不斷有人在饑寒交迫中喪生。在此情況下,印第安人的幫助對殖民點的建立和發展起了至關重要的作用。印第安人教會他們種植玉米,幫助他們生存下來。一百年后,在向西部進發的過程中,不熟悉環境的白人商人仍需借助印第安人構建的貿易網絡來獲取貨物、拓展貿易。為此,他們中的一些人還娶當地印第安婦女為妻,成為部落的一員,以方便獲得緊俏的皮毛等特產。

盡管對印第安人多有倚靠,殖民者卻基本不把印第安人當成自身社會的一員。在他們心目中,印第安人是“野蠻”的異族,并不屬于“文明”的社會。殖民者與印第安人之間不時爆發的沖突和戰爭更加劇了所謂的“文明”與“野蠻”的對立。1675-1676年,新英格蘭地區殖民者與印第安人之間爆發了“菲利普國王戰爭” (King Philip's War) ,美國學者克里斯汀·德盧西亞直言,針對印第安人的暴力,在塑造新英格蘭新英格蘭移民的自我認同與團結中發揮了關鍵作用,而這種塑造也伴隨著對印第安人的妖魔化。

描繪印第安人殘殺白人婦女的畫作

到了美國獨立戰爭時期,有一部分印第安人選擇與英軍結盟。在北美五大湖區域和俄亥俄河流域,6個印第安部落組成“易洛魁聯盟”,是一股強大的力量。在北美大陸東部的阿巴拉契亞山南部,切諾基族印第安人也伺機而動,以求將殖民者趕走,令大陸軍防不勝防。在被視為美國立國文獻之一的《獨立宣言》中,杰斐遜稱:“那些殘酷無情、沒有開化的印第安人來殺掠我們邊疆的居民。”

1790年和1791年,俄亥俄河流域的印第安部落聯軍兩次擊潰進犯的美國軍隊。在第二次戰斗中,超過1000人的美軍隊伍只有24人幸存。在19世紀初,富有領導力的印第安肖尼族酋長特庫姆塞在英國的幫助下,說服各印第安部落建立了一個統一的聯盟以對抗美國。

然而,英軍在1812年戰爭 (一般指美國第二次獨立戰爭,是美國與英國之間發生于1812至1815年的戰爭) 中未能取勝,這也標志著印第安人失去了外援。特庫姆塞酋長本人在戰爭期間陣亡,被一擁而上的美軍士兵分尸剝皮,作為戰利品帶走。戰后談判時,英國方面要求在美國西部邊陲建立印第安政權作為緩沖,被美方斷然拒絕。

一直以來,美國使用類似“民族自決”話語為自己擺脫英國的殖民統治建立理論基礎和爭取道義支持,與此同時,卻以印第安人“尚未足夠文明”為由,拒絕承認其擁有決定自己命運的權利。美國學者尼爾·約克 (Neil York) 認為,美國革命既是一場爭取獨立的斗爭,又是其成為“帝國”的起點。

1812年戰爭結束后,擺脫了外部威脅的美國開始大踏步向西擴張,鯨吞印第安人的土地。在北方殖民者向西拓展自耕農經濟的同時,高漲的國際棉花價格也驅使南方種植園主向西尋求新的土地。隨著有“印第安人殺手”之稱的總統安德魯·杰克遜 (Andrew Jackson) 上臺,《印第安人遷移法令》出臺,西進運動愈加血腥。美國憲法賦予國會以“管理對外貿易、州際貿易及與印第安部落之間的貿易”的權力,這表明當時的美國立法者認為,印第安部落既非“外國”,也非美國“國內”,而是別屬另冊。

在19世紀30年代初的“切諾基族訴佐治亞州案”和“沃塞斯特族訴佐治亞州案”中,美國大法官基于以上成見界定了印第安人的地位和權利。約翰·馬歇爾 (John Marshall) 大法官對上述案件的裁決,標志著嶄新的“國內依附族群”理論出爐,成為美國聯邦政府長期以來處理印第安人相關事務的圭臬。馬歇爾在沃塞斯特族案判詞中指出,一個印第安部落對美國來說不是“外國”,而是擁有特定地域和獨立主權的“族群”,它與美國的關系,類似“被監護者與監護人”的關系。他還表示,聯邦政府可在認為印第安部落“尚不具備管理其財產能力”的情況下,對其土地和其它自然資源提供“監管與保護”,以“確保部落人民的生存和福利”。 美國 最高法院的這一 判決,是把印第安人 當成未成年人,聽候白人“監護人 ”的代管、差遣與發落。

直至20世紀專門立法前,美國政府繼續通過簽訂條約和使用武力的方式奪取印第安人的土地。在聯邦軍隊的“護衛”下,印第安部落從原先的家園向更西部的陌生“保留地”遷徙流浪。沿途,他們在忍饑挨餓的同時,還不得不與那些劃定的“保留地”上原有的印第安部落武力爭奪有限的生存資源。那是美國中西部硝煙彌漫的時代,“整片大地在哭泣” (美國學者彼得·科曾斯語) 。

那時,美國軍隊的主要職責一度是對付印第安人,以殺戮、驅趕為主要手段。通過這一系列操作,印第安人逐漸從強者變成弱者。美國將軍菲利普·亨利·謝里登 (Philip Henry Sheridan) 甚至揚言:“只有死掉的印第安人,才是好印第安人。”美國學者本杰明·曼萊用“種族滅絕”來形容后來的殖民者在加利福尼亞的所作所為。

在西進運動中,殖民者仍需面對幾個強有力的印第安部落,科曼奇人便是其中之一。歐洲殖民者帶到“新大陸”的馬匹曾令印第安人大為驚駭。很快,科曼奇人也習慣了騎馬,大平原上遍布的草地為馬匹提供了天然的飼料。憑借馬所提供的機動性,科曼奇人隨著季節的變化與北美野牛群的活動節律,自由改變自己的居所,時而捕獲野牛,割取它們的肉與皮毛,用于飲食、織衣與貿易;時而在山谷中休息過冬。電影《與狼共舞》就生動地展現了歷史上印第安人狩獵野牛的盛大場景。19世紀中葉,得益于幾乎取之不竭的野牛資源,科曼奇人對周邊部落有著巨大的影響力,他們所結成的印第安部落聯盟成了美國白人與墨西哥人的噩夢,乘著馬呼嘯而至的科曼奇人是他們最不愿意看到的,美國學者佩卡·哈馬萊內甚至稱他們建立了一個科曼奇帝國。

印有科曼奇印第安人頭飾的郵票。攝影/Blue Moon,來源/Adobe Stock圖蟲創意

然而,冬季暴雪的頻繁光臨影響了牧草的生長,限制了科曼奇人的戰馬數量;同時,為了生存,科曼奇人不得不獵殺更多野牛以獲取肉食,再加上白人也大肆捕殺野牛,北美野牛數量銳減。1865年,北美大平原上尚有1000多萬頭野牛。10年后,該數字下降至不足100萬,這也導致科曼奇人的原有生活方式難以為繼。他們攻擊侵入印第安領地捕殺野牛的白人,卻無力對抗日益強大的美國聯邦政府。此外,面對持續嚴寒導致的饑荒,他們甚至殺馬為食、自廢武功。在這樣的形勢下,所謂的“科曼奇帝國”江河日下,科曼奇人也黯然退入保留地生活。

從“弱者”到“工具”

隨著印第安人逐漸進入保留地定居,戰爭的硝煙散去。然而,由于可供開拓的“邊疆”土地的減少,以及工業化與城市化的發展,19世紀末的美國社會突然懷念起當年西進運動的狂野與它所象征的開拓進取的氣概。在美國東部政壇郁郁不得志的 西奧多·羅斯福 (第26任美國總統) 跑到中西部的北達科他州放牧,竟意外重獲大眾關注,在美國政壇上重新炙手可熱,這也讓中西部曾被驅趕和殺戮的印第安人重新進入人們的視野。

長期以來,歐洲人認為美國的一切都源自歐洲,沒有什么本土文化可言。為了顯示自己的獨特性、重新發明歷史,美國白人把目光投向印第安人。美國人在西進運動中,出現了與工業化的歐洲不同的“牛仔化”傾向,他們將印第安人納入“美利堅亞當”這一形象的建構之中,利用印第安人在北美大陸上的悠久歷史,來暗示“美國精神”同樣歷史悠久。

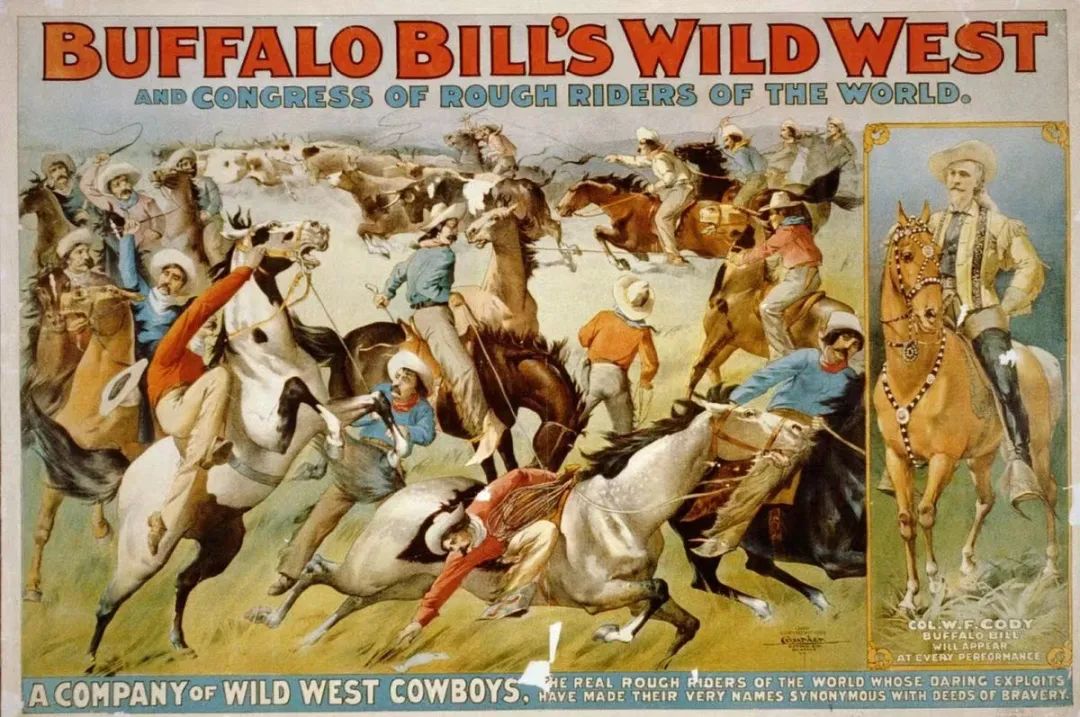

1883年,美國退伍兵威廉·科迪曾因在18個月內獵殺了4000頭野牛以及與印第安人作戰而出名。他以自己先前的經歷為藍本,排演了“狂野西部秀”,不僅在美國境內上演,還作為美國文化的代表前往歐洲巡演,所到之處,座無虛席。

“狂野西部秀” 海報

演員們騎著駿馬,穿著牛仔服裝,順次從觀眾面前走過,他們向觀眾展示射擊、趕牛、套馬等西部生活的技藝。當然觀眾最感興趣的,還是對印第安人戰爭的舞臺重現,他們在這里可以看到圍繞著大篷車的槍戰,“目睹”美國當年的西部生活。為此,科迪聘請了不少印第安演員,其中包括“坐牛” ( Sitting Bull) 酋長。“坐牛”酋長當年是蘇族人胡克帕帕 (Hunkpapa,“徘徊者”) 族群的精神領袖,在蘇族印第安人抵抗白人失敗后,不甘屈服的酋長一度帶領族人出走加拿大,直至1881年才被迫返美,以表演印第安人的失敗為生 (1890年,已經退居保留地的“坐牛”酋長,因為被懷疑要與其支持者逃離保留地,遭到白人警察抓 捕,并在抓 捕過程中遭槍擊身亡) 。

“坐牛”酋長1883年照片

在四處參與巡演、展示本民族的失敗戲碼之余,印第安人作為演員也出現在美國國家公園中。在黃石、約塞米蒂、大峽谷、梅薩維德、冰川、落基山等知名美國國家公園中,游客能夠發現那種頭戴羽毛、用鹿皮來盛裝打扮的“真正”的印第安人。國家公園布置的“頗具印第安特色的圓錐形帳篷,野外生起的篝火,印第安雪橇,部落里制作的手工藝品,印第安勇士、女人和小孩……都在提醒著游客,在過去不久的歲月里,這些印第安人的先輩便在這片土地上生活、狩獵”。

在成為被觀賞的景觀同時,印第安人自身的部落結構也面臨解體。早在1787年美國制定憲法時,“未被征稅的印第安人”被排除在聯邦眾議員名額分配的人口計算外,這一情況在美國南北戰爭后的憲法第十四修正案中再度出現。從中可以看出,美國立法者普遍認為,印第安人并不享有美國公民權,而是從屬于所在部落。1880年,一位已脫離部落且在白人社區工作的蘇族印第安人上訴至美國最高法院,要求享有公民權。最高法院在判決中指出:印第安人出生于美國主權所轄范圍之外,首先是屬于部落的;而部落則是非美國的實體,美國政府沒有為他們制訂歸化程序,故印第安人不能自動成為美國公民; 而且確定印第 安人是否獲得“文明開化”,從而有資格享有美國公民的特權和責任,不能根 據印第安人自己的判斷和 選擇,而只能由美國來做出決定。

然而,短短幾年內,美國政府對待印第安人是否應享有公民權的態度發生了重大轉變。1881年,人道主義作家海倫·亨特·杰克遜對7個印第安部落進行實地調查,寫成《可恥的世紀》一書,對美國聯邦政府的印第安人政策進行強烈譴責,引發了強烈反響。恰逢此時,美國社會也正在進行對新移民的“美國化”運動,社會改革家自然也把目光投向了久居此地卻被視為異族的印第安人。 改革者們強調,保留地實際上是把印第安人圈了起來,使他們與文明和經濟機遇隔離。 此類呼聲揭露了美國政府先前對待印第安人的殘酷態度,不過他們的基本邏輯仍是試圖把自己的文明強加于印第安人。

1887年,由馬薩諸塞州參議員亨利·道斯提出并獲得通過的《道斯法案》正是基于以上設想。該法案授權美國總統解散印第安人保留地,被解散部落所擁有的財產以“托管”之名落入聯邦政府手中。原部落的土地被分成若干小塊,分給印第安人個體。該法案還規定,印第安人“只要脫離其所在的印第安部落單獨生活、適應文明生活習慣,就可以宣布其為美國公民”。此后,美國聯邦政府在逐個印第安部落推行該法案。1924年,美國總統約翰·卡爾文·柯立芝簽署法案,賦予所有印第安人美國公民權。印第安人經過近200年的血淚抗爭,終于獲得了他們世代生活在這片土地上的祖輩不知為何物的“美國公民權”。

1927年,美國總統柯立芝在白宮外與來訪的印第安人合影

一紙公民權,是印第安人融入“美國社會”的通行證嗎?受制于有限的社會資源,很多印第安人的生活處于困頓中。20世紀70年代后期,印第安部落的經濟狀況經由特許的賭博業得到改善。但賭博業的紅火很快引來了各州政府的覬覦,他們通過最高法院判決,取得了對某些賭博類別進行規約和管理的權力。在此之前,印第安部落只是美國聯邦政府的麻煩;此后,印第安人參與的賭博業,又成了州政府的利益淵藪。換言之,在聯邦政府之外,印第安人又多了一重管理者。

從印第安人與美國政府的關系史中可以看出,歷史上的印第安人并不見容于美國主流社會,雙方爆發過多次慘烈的戰爭,最終因實力不濟敗下陣來,居住在美國聯邦政府為他們劃定的保留地內。此后,美國聯邦政府又通過分配部落土地到個人頭上和授予印第安人公民權,瓦解了印第安人傳統的部落組織。昔日部落已成“盆景”,法律上的公民身份能否帶來應許的“經濟機遇”,美國印第安人的未來在哪里?

起碼我們從歷史上了解到的是,印第安人怎么活,全憑早期殖民者和后來的美國政府定義。

美國獨立革命所借助的“民族自決”之光,未曾落在印第安人身上。

參考文獻:

Anne F. Hyde: Empires, Nations and Families: A History of the North American West, 1800-1860, University of Nebraska Press, 2011.

Barbara Graymont: The Iroquois in the American Revolution, Syracuse University Press, 1972.

Benjamin Madley: An American Genocide: The United States and the California Indian Catastrophe, 1846-1873, Yale University Press, 2016.

Christine M. DeLucia: Memory Lands: King Philip’s War and the Place of Violence in the Northeast, Yale University Press, 2018.

Colin Gordon Calloway: The victory with no name : the Native American defeat of the first American army Colin G. Calloway, Oxford University Press, 2015.

Colin G. Calloway: The Shawnees and the War for America. New York: Viking, 2007.

Dee Brown: Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West, Holt, Rinehart & Winston, 1970.

Gail Bederman: Manliness and Civilization: A Cultural History of Gender and Race in the United States, 1880-1917, University of Chicago Press,1995.

L.G.Moses: Wild West Shows and the Images of American Indians, 1883-1933, University of New Mexico Press, 1996.

Margavio A: Jerome Salomone, Bread and Respect: The Italians of Louisiana, Chicago: Pelican Publishing, 2014.

Pekka Hamalainen, The Comanche Empire, Yale University Press, 2008

Toby Joyce: "'The Only Good Indian Is a Dead Indian': Sheridan, Irish-America and the Indians", History Ireland, Vol. 13, No. 6.

[美]科林·伍達德:《美利堅的民族:一部北美地區文化史》,社會科學文獻出版社,2021。

[美]彼得.科曾斯:《大地之泣:印第安戰爭始末》,北京大學出版社,2023。

周少青:“美國國家特性的三重面相及當代困境”,《美國研究》2022年第1期。

胡錦山:“試論1887年道斯法案及其作用”,《東北師大學報(哲學社會科學版)》,1991年第2期。

胡錦山: “《印第安人博彩業管制法》及其對印第安部落地位的影響”,《世界歷史》,2013年第3期。

顧元:“論美國印第安部落的自治權——聯邦憲制分權的另一種樣態”,《比較法研究》,2017年第1期。

高科:“美國國家公園建構與印第安人命運變遷——以黃石國家公園為中心(1872-1930)”,《世界歷史》,2016年第2期。

[美]斯文·貝克特:《棉花帝國:一部資本主義全球史》,民主與建設出版社,2019。

王卓,王恩銘:“試論20世紀初的美國化運動”,《歷史教學問題》,2019年2月。

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號