當地時間12月1日,著名紀錄片導演朱莉婭·賴克特(Julia Reichert)因癌癥在俄亥俄州家中去世,享年76歲。

2020年,賴克特憑借紀錄片《美國工廠》贏得第92屆奧斯卡最佳紀錄長片獎,該片聚焦中國企業家曹德旺在俄亥俄州通用汽車工廠的舊址上創辦企業的經過。賴克特早在2006年就被診斷罹患晚期非霍奇金氏淋巴瘤,之后經化療康復,但2018年時又患上了晚期尿路上皮癌,最終還是未能逃過病魔的利爪。

朱莉婭·賴克特(左一)憑借《美國工廠》拿下奧斯卡最佳紀錄長片獎

朱莉婭·賴克特1946年6月6日出生在美國新澤西一個工薪家庭,父親是在市場上班的職業屠夫,母親是護士,有三個兄弟。全家人除了她之外,都對藝術、文學沒什么興趣,這讓從小就對文藝有著濃厚興趣的朱莉婭成了一個另類。

高中畢業,賴克特成了家族中的第一位大學生,入讀的是位于俄亥俄州的一所實習制大學的媒體教育系。之所以選擇那里,她看中的正是他們讀書半年、實習半年的學制,希望自己可以不要一頭鉆在象牙塔中,和社會大眾斷了聯系。

大學新生報到的那一天,班上同學輪流自我介紹,賴克特這才發現,周圍同學一個個都出自律師、工程師或者詩人家庭。“我爸爸在菜場上班,而且初中都沒念完,所以輪到我發言時,我不假思索地撒了謊,說我父親是菜場經理。我在自己階級背景的問題上說了謊,等我醒悟過來,重新實話實說,那已經是幾年之后,在我發現了電影和馬克思主義這兩片新大陸之后的事情了。”前些年接受媒體采訪時她回憶說。

大學里的電影放映活動,為賴克特打開了通往新世界的大門。阿倫·雷乃的《夜與霧》、弗雷德里克·懷斯曼的《提提卡失序記事》(Titicut Follies)讓她見識到了紀錄片的迷人之處。不過,彼時的美國,正在經歷一場轟轟烈烈的嬉皮士運動,蠢蠢欲動的朱莉婭·賴克特也趕上了時代的大潮。她暫時放下學業,先是去墨西哥學了一陣子考古,之后又一路搭順風車去加利福尼亞度過了“愛之夏”,然后又在紐約生活了一段時間。

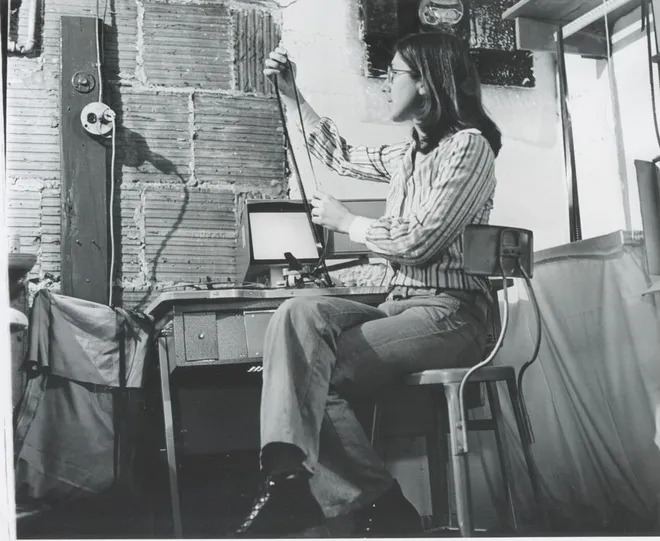

年輕時的朱莉婭·賴克特

在紐約時,因為對攝影的愛好,賴克特應征到一家照片洗印社當了秘書,上班的地點距離現代藝術博物館很近。當時的現代藝術博物館,每天中午都會有免費的實驗電影放映。就這樣,她利用午休時間,堅持每天都去那里蹭看電影,并且從美國獨立女性導演瑪雅·德倫的電影中獲得力量,終于動了要自己拍電影的念頭。1968年秋天,輟學一年半的賴克特重新回到校園,報名加入了新設立的電影選修課,就此踏上電影之路。

1971年上映的紀錄片《成長的女性》(Growing Up Female)是朱莉婭·賴克特的第一部正式作品。該片由她和電影選修班的同學兼男友吉姆·克萊恩(Jim Klein)聯合創作,以“真實電影”(cinema verité)的紀錄手法,追蹤了多位不同年齡段美國女性的人生經歷,充滿女性主義元素,在2011年被美國國會圖書館全國電影保護名錄永久收藏。

五年后,他們兩人又聯合執導了紀錄片《工會女仆》(Union Maids),獲得翌年奧斯卡最佳紀錄長片獎的提名。1983年,兩人合導了關于美國共產主義運動的紀錄片《正觀“紅色”》(Seeing Red: Stories of American Communists)。該片在紐約電影節上全球首映,贏得美國左翼媒體高度評價,同樣也拿到了奧斯卡獎提名。

1986年,朱莉婭·賴克特和丈夫吉姆·克萊恩分道揚鑣,因此拍攝紀錄片的事業也受到影響,一度改行拍起了獨立劇情片,結果不算十分成功。1997年,她和第二任丈夫斯蒂文·博納(Steven Bognar)開始將鏡頭對準辛辛那提兒童醫學中心中一批正在對抗癌癥的小病患,最終花費六年時間,完成了紀錄片《獅子》(A Lion in the House),獲得艾美獎和獨立精神獎的肯定。

事實上,賴克特和前夫吉姆·克萊恩所生的女兒,就患有非霍奇金氏淋巴瘤,幸好發現得早,最終獲得治愈,而這也成了她拍攝《獅子》的緣起。不料影片拍完后沒多久,她自己又被診斷出患了非霍奇金氏淋巴瘤,不得不長期接受化療。

2008年,抗癌成功的朱莉婭·賴克特又將關注點轉移到了俄亥俄州一家關門大吉的通用汽車制造廠及其3000多名失業工人的身上,拍成的《最后一輛車》(The Last Truck: Closing of a GM Plant)拿到了奧斯卡最佳紀錄短片獎的提名。

2015年,中國福耀集團宣布將在這家倒閉工廠的原址上開辦新廠,為當地人提供數千個工作崗位。賴克特和斯蒂文·博納決定“跟蹤追擊”,利用三年多的時間完成了紀錄片《美國工廠》的拍攝。

2019年的圣丹斯電影節上,《美國工廠》贏得最佳導演、最佳美國紀錄片獎,并被流媒體巨頭Netflix買下版權。2020年的奧斯卡獎上,該片戰勝《蜂蜜之地》等強勁對手,終讓已三獲奧斯卡提名的朱莉婭·賴克特成功捧起小金人,而她也在獲獎感言中引用《共產黨宣言》表示:“今時今日,工人的日子越過越難,但我們堅信,全世界勞動者聯合起來,前途就是光明的。”

朱莉婭·賴克特從影半個世紀,始終用鏡頭對準平民階層、弱勢群體,拍攝手法上則習慣大量采用當事人的第一手訪談材料,而且喜歡包容兼聽,不拘泥于一方觀點,這一特點在《美國工廠》中便表現得十分明顯。

她曾表示,上世紀60年代的美國社會風潮,給她留下終生難以磨滅的成長印跡。“我們這一代人,見證了美國的種族歧視、美國的全球霸權和帝國主義,見證了不同社會階級之間的巨大差距和不公。我們想過要打破這一切舊秩序,從廣義上來說,我們是革命的一代。”(程曉筠)

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號