植物的生長總是受到自然界土、光、水等各種因素的影響,如何才能在有限的空間中,盡可能以更低的成本、更高的效率種出更優(yōu)質的菜?

日前,一群年輕人來到上海崇明島,嘗試在近40立方米的集裝箱空間里,改變農業(yè)曾經(jīng)“看天吃飯”的命運。來看集裝箱背后的農研故事↓

01

研究人工智能→代碼種菜

他帶著全套技術回國創(chuàng)業(yè)

秦楚漢從小就喜歡擺弄花草。16歲時,他前往加拿大留學,畢業(yè)后進入了最前沿的人工智能領域,研究機械控制。但在下班回家后的幾個小時,他總會鼓搗自己的植物工廠。

興趣驅使下,2017年,秦楚漢選擇辭職,轉行成為“代碼種菜”的一員,嘗試將AI技術應用于傳統(tǒng)農業(yè)。

2022年,秦楚漢帶著團隊和全套技術回國,成立了全中資獨立實體,繼續(xù)在植物工廠領域創(chuàng)新發(fā)展。

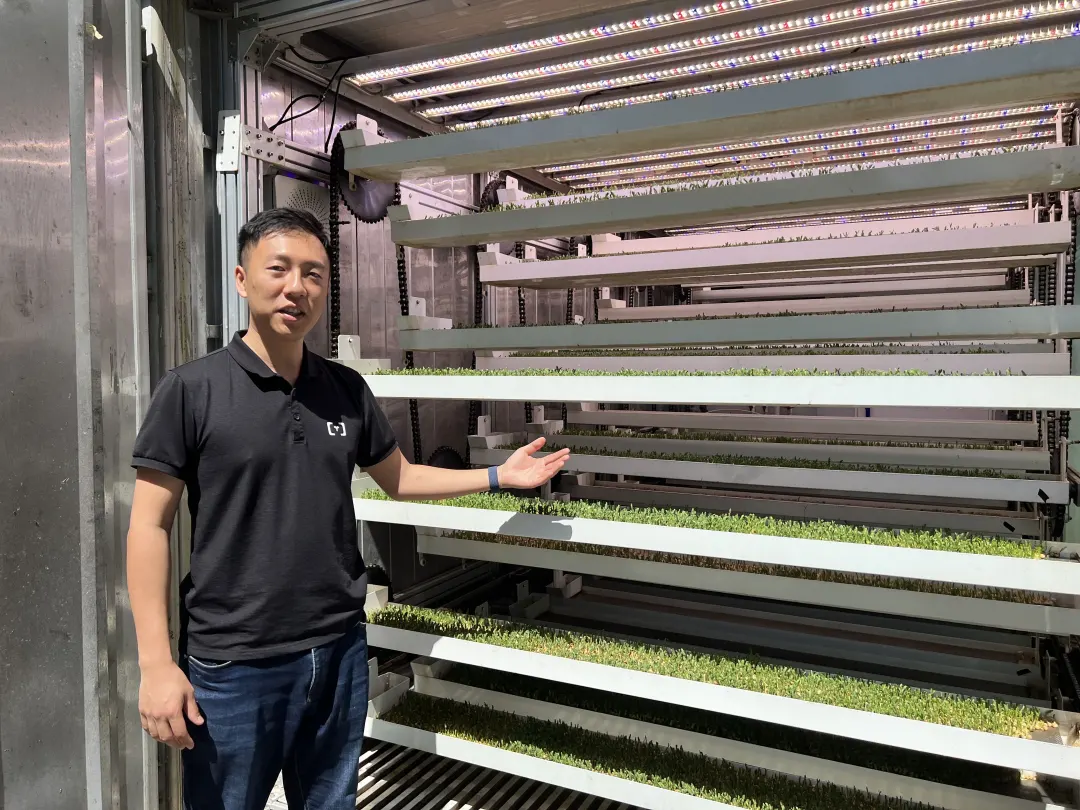

“多多農研科技大賽”現(xiàn)場,秦楚漢帶領的墨泉隊和“張牙舞爪”的創(chuàng)新機械吸引了全場目光。這是一個長5米、高度超過2.4米的巨型裝置,至少4組半徑約30厘米的滑輪組拉動鉸鏈,帶著逾兩米長的食品級不銹鋼種植槽緩慢旋轉。

秦楚漢說,由于飲食習慣及經(jīng)濟發(fā)展的差異,歐美植物工廠的設計理念與國內流行的流派差異很大。“國內植物工廠團隊散在全國各地,通過大賽,大家能聚在一起交流,很有意義。我們把在加拿大學習、創(chuàng)業(yè)期間積累的想法、創(chuàng)意帶回國,帶到大賽上,算是拋磚引玉。”

02

博士生四次參賽

“這是我推進課題研究的原動力”

賽博農人隊的隊長楊浩是“多多農研科技大賽”中的老面孔。

楊浩本科學的是機械工程,碩士到福建農林大學學習生物環(huán)境與能源工程專業(yè)。他以前對農業(yè)的理解是大田、拖拉機、收割機,村民們面朝黃土背朝天地勞作。經(jīng)過學習后,楊浩發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代農業(yè)已經(jīng)發(fā)生很大變化,而且門檻很高。“不光要會種田,還要懂自動化控制、AI智能算法等等。”

2020年,考入中國農業(yè)大學生物環(huán)境與能源工程專業(yè)的楊浩,開啟了自己的博士生涯。

彼時,恰逢首屆“多多農研科技大賽”舉辦。工科背景出身的楊浩,正是植物工廠環(huán)境調控、信息監(jiān)測等方面所需的人才,他就這樣加入了團隊,負責生長信息檢測和環(huán)境監(jiān)測。

之后兩屆大賽,楊浩繼續(xù)以副隊長的身份隨隊“出征”。今年,他在隊員的一致推選下,成為了新任隊長。“四屆大賽貫穿了我的整個博士階段,從在師兄帶領下做數(shù)據(jù)采集、核算工作,到如今帶隊參賽,它是推進我博士課題研究的原動力。”

03

學古典音樂的他跨界做農業(yè)

希望解決綠葉蔬菜全季節(jié)生產(chǎn)供應的問題

不同于其它參賽團隊在學術和研究領域亮眼的成績,來自山東濰坊的葉菜俠隊,8名成員都不是農學專業(yè)出身,負責人解曉巍甚至學的是古典音樂。但在畢業(yè)幾年后,大家機緣巧合都接觸到了農業(yè),并從事農業(yè)相關工作十余年。

解曉巍說,在壽光,大家種植綠葉菜的意愿不太強烈。“因為它們不是高經(jīng)濟價值作物。人們更偏向于種植番茄、黃瓜、甜椒等單價較高、經(jīng)濟價值更大的作物。”

不僅如此,綠葉菜對生長環(huán)境要求苛刻,只能在中等溫度地區(qū)產(chǎn)出,中國大部分區(qū)域無法實現(xiàn)全年生產(chǎn)。但消費者需求是穩(wěn)定的,這也意味著,有一兩個季度,綠葉菜會因為供應不足漲價。

解曉巍希望,能通過科技的力量,解決綠葉蔬菜全季節(jié)生產(chǎn)供應的問題。

與一些“學院派”從最大化提升產(chǎn)量切入比賽的視角不同,葉菜俠隊更看重對植物和種植者的友好度:他們?yōu)槊總€種植單元安裝了遮光簾,配備了專屬的空調風管,讓作物擁有“五星級”的居住體驗;設計了工具豐富,且全部標簽化處理的設備間,希望種植小白也能無障礙操作。

葉菜俠隊借鑒了當下火爆的社區(qū)“口袋”概念,給集裝箱植物工廠取名“口袋農場”。在解曉巍的暢想里,未來,“口袋農場”可能走進社區(qū)、學校,成為一個絕佳的蔬菜展示平臺、銷售平臺甚至教學平臺,“比如,我們早晨可以在‘口袋農場’買一份夾有新鮮生菜葉的三明治、要一杯咖啡或沙拉碗”。

眼下,各團隊已進入葉菜種植階段的較量,在純人工光環(huán)境下水培生菜,最后50天的種植成果計入最終成績。此次種植的生菜品種是“優(yōu)雅”。這種生菜口感脆甜,長勢強、產(chǎn)量高,目前在國內主要用于漢堡配菜以及火鍋涮菜。

過去,靠天吃飯是農業(yè)的常態(tài),而封閉環(huán)境中的垂直農業(yè)的誕生打破了這一現(xiàn)狀,如何在封閉空間以更低的能耗、更短的生長周期,種植出產(chǎn)量更高、品質更好的蔬菜,成為一代代農研人不斷探索的方向。

截至目前,拼多多已經(jīng)舉辦了四屆“多多農研科技大賽”,多項賽事成果被寫成論文或進入專利實審受理階段,一系列比賽過程中形成的創(chuàng)新種植技術,經(jīng)賽后實踐論證后也開始運用或推廣至農業(yè)生產(chǎn)一線。

拼多多聚力青年農業(yè)科技人才,探索具有前瞻性的農業(yè)發(fā)展新路徑,不論是“產(chǎn)業(yè)派”還是“學院派”,都將在大賽這個平臺上打破行業(yè)壁壘,利用技術專長,跨界賦能,為智慧農業(yè)新發(fā)展找到一條嶄新的出路。

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號