2024年1月19日 ,首次開展的“國家工程師獎”表彰共有81名個人獲得“國家卓越工程師”稱號、50個團隊獲得“國家卓越工程師團隊”稱號。中國鐵道科學研究院集團有限公司首席研究員李平便是其中之一。

李平,今年51歲,長期從事智能鐵路研究,是智能高鐵體系架構、大腦平臺等科研團隊的核心成員,帶領團隊從架構規劃、實施方案、關鍵技術、系統研發、工程實施等多方面推動智能鐵路技術發展,構建起了涵蓋智能建造、智能裝備、智能運營和大腦平臺的智能高鐵成套技術體系。

記者:其實見到你之前,我一直在琢磨,我們的高鐵已經是世界的一張非常亮麗的名片和招牌了,這個招牌已經很亮了,為什么還要用智能化再把它擦得更亮。

李平:因為實際上我們應該說從2015年開始,我們是在密切跟蹤世界各國的鐵路的發展,這個時候我們就敏銳認識到未來的方向,尤其是世界鐵路的發展方向,那就應該是智能化。所以在這個大背景的情況下,我們也看到開展科技創新實際上有兩種路徑,第一種我們叫做被動創新,第二種創新我們叫做正向創新,那就是我要實現引領,因此在這樣的背景下面,我們選擇的恰恰是我們要做領跑式的創新。

記者:為什么要在領跑式創新里面選擇了智能化的突破?

李平:數智化時代有一個非常形象的比喻,就是我們原來叫做大魚吃小魚,在數智化時代快魚吃慢魚,如果你跑得不快,如果你和這些新技術結合不緊,你的優勢可能很快就會變成你的劣勢。

2017年6月,國鐵集團黨組提出打造“精品工程、智能京張”的建設目標,成立了智能京張建設領導小組和工作組,組織路內外相關單位共同開展科技攻關。李平作為工作組核心成員,參與提出了智能高鐵定義、理論和體系架構,主持研發了智能高鐵大腦平臺。

當智能高鐵體系架構完成,李平所在的鐵科院緊接著聯合設計、裝備、建設、運營等相關單位,開展了智能建造、智能裝備、智能運營等技術的攻關,選取冬奧運重要保障工程——京張高鐵作為示范載體,打造世界首條智能高鐵。

京張鐵路是中國自主設計并建造的第一條鐵路,完成于1909年。中國鐵路工程的開拓者詹天佑在這里創設了“豎井開鑿法”和“人”字形線路,震驚中外。

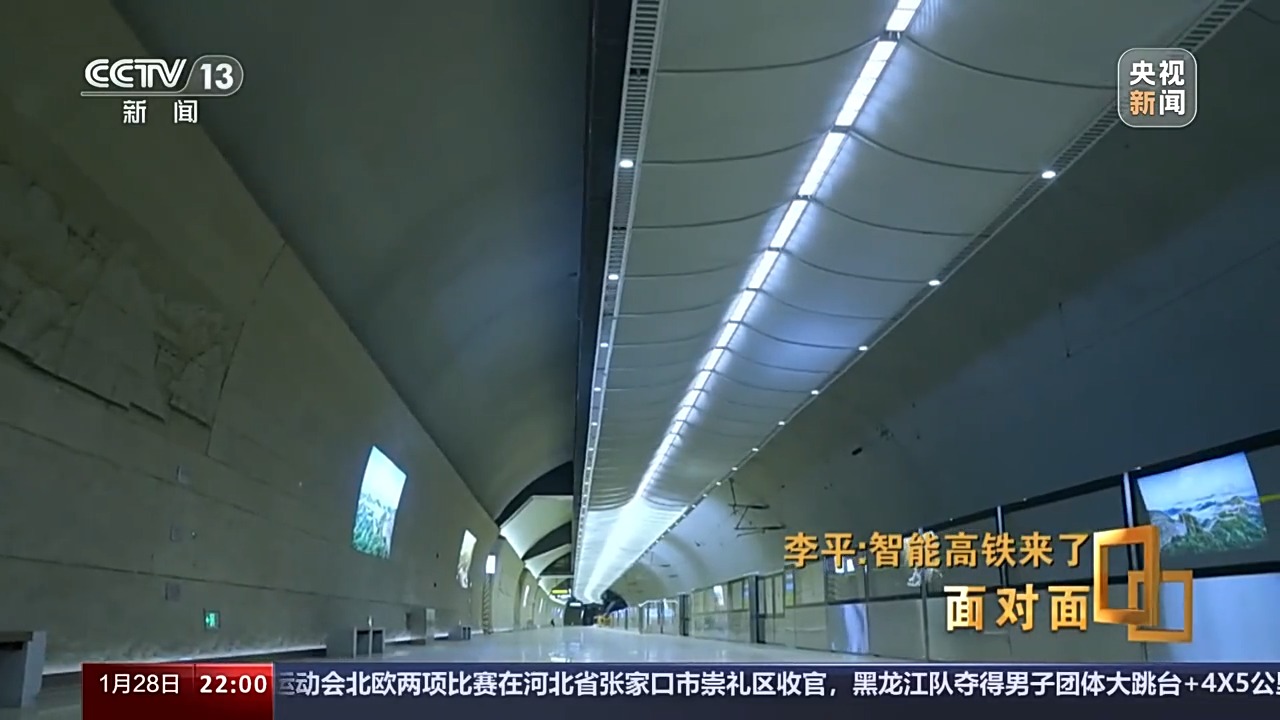

100年后的2019年12月30日,京張高速鐵路開通運營。人們驚嘆于它的自動化駕駛技術,但它的建造技術同樣取得了重大突破,實現了高鐵工程從設計、施工到運營全生命周期全要素的協同,創新了高速鐵路的智能建造體系。八達嶺長城下,深達102米的地方,是我國國內埋深最大的高速鐵路地下站;車站層次多、洞室數量極大、洞型復雜、交叉節點密集,78個洞室,88種斷面,是國內最復雜的暗挖洞群車站。

李平:當初施工的時候,給我們提了三個非常嚴苛的要求。那就是要做到我們重要文物零影響,我們長城上旅游的人群零感知,我們的密集洞群的施工要做到零失誤。

記者:等于是我們要在長城八達嶺的腳下做一個大裝修,還不能讓八達嶺上的游客感知到你在裝修,太難了吧。

李平:為了更小地減輕對游客的影響,對我們的國寶文物的一些影響,所以我們也是專門發明了我們叫做微震靶向精準爆破技術。相當于我們的游客在長城上跺了一腳,這個背后就是我們大數據和人工智能技術的魅力。

因為坐落于長城之下102米的深度,八達嶺長城站采用了一次提升長扶梯及斜行電梯。進出站有兩部超長扶梯,提升高度都超過40米。相比進站扶梯,該站最長的是出站扶梯,長度84米,相當于14層樓高,現在這三部電梯,已經成了網紅打卡地。

記者:八達嶺地下站建成之后,你到現場看了嗎?

李平:建成之后我第一時間就去了,其實給你爆一個秘密,在整個京張八達嶺的地下車站,我們是沒有空調的,全是靠我們的一個精密設計的通風系統,確保我們這個車站冬暖夏涼,空氣清新舒適。

記者:在沒有人工空調的情況下,能做到冬暖夏涼。

李平:對,因為我們在這個密集洞群設計的時候,我們專門做了一項它的通風的仿真實驗和優化,這是我們一個綠色低碳的典范。

在傳統的想象中,京張高鐵的建設場面應該是車水馬龍,機械轟鳴,但京張高鐵的建設中,工人們是在數字化工廠的中控室里操縱機器實現橋梁、隧道、軌道等構件的預制化生產,到施工現場只需要像搭積木一樣,采用智能化裝備進行裝配式施工,采用這樣的技術,大大替代了原來的人在現場工作的需求,真正實現了工廠化預制、智能化建造和裝配式施工。

從智能建造到智能運營,京張高鐵還采用了智能客站、調度指揮、檢測監測、養護維修等構成的智能運營成套技術。在高鐵車站創新實現了車站人員異常行為檢測、智能客運組織、站內環境自適應調整等功能,提升旅客的出行體驗。

京張高速鐵路還采用了智能綜合調度指揮技術,融合中國氣象局數據,實現風雨公里級預警,并結合檢測監測數據開展智能運維,從計劃修走向視情修、預測修,天窗利用率提升15%到20%。這些實實在在的改變得益于李平攻關團隊構建的智能高鐵大腦平臺。它融合應用北斗、5G、大數據、人工智能等技術,為智能建造、裝備、運營等提供算法和數據支撐。

把信息化、智能化的多種技術與高速鐵路技術集成融合,是一項龐大復雜的工程,從2001年,李平博士畢業到現在,23年的時間,她一直在這個領域進行探索,從未離開過。機遇與專注成就了她。在工程師這個職業群體中,女性占比一直相對較少,根據女性工程師協會的統計數據,全球只有13%的工程師是女性。

李平:我在大學的時候讀的是工科的專業,那么在我們這個專業里面我們全班是40個人,只有五個女生,那么進入鐵路這個行業之后,有時候我也發現會場里面忽然好像全是男生,只有我一個女生。

記者:那個時候你是什么樣的心理狀態?

李平:這些年工作里面,就是我們實際上在職業里面已經忽視了自己的這個性別的角色,尤其是在智能高鐵時代,我覺得這個女性的優勢恰恰可以發揮得更充分。

記者:比如說呢?

李平:因為要去做數據的分析和處理,這實際上是一個繡花的活,那就是我要把數據,相當于這些原料從哪些系統里面拿出來,還要把這些數據能夠拼成一個數據鏈,有了這個數據鏈我還要去洞察數據里面的規律,這恰恰是需要一個細致認真比較專心下來的工作才能夠完成的,所以我覺得大數據時代其實更適合女性工程師來發揮她們的光彩。

作為世界首條時速350公里的智能高鐵,京張高鐵是在智能高鐵體系架構1.0標準指導下建成的第一條智能高鐵示范線。2022年,智能建造推廣應用到所有新建高鐵,智能客站、智能綜合調度等成果全面推廣到全國鐵路。2023年9月,智能福廈高鐵開通運營。2023年10月,印尼雅萬高鐵智能化系統投入應用,智能高鐵系列成果在支撐一帶一路、走出去戰略中發揮重要作用。(攝像:劉洪波 楊帆)

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號