不久前

央視新聞報道了一則新聞

《“我該給十年前的支教老師打電話嗎?”后續來了!》

新聞中的當事人聯系上了

她十年前的支教老師

這段跨越十年的師生情令很多人感動

不少網友也想到了自己的支教老師

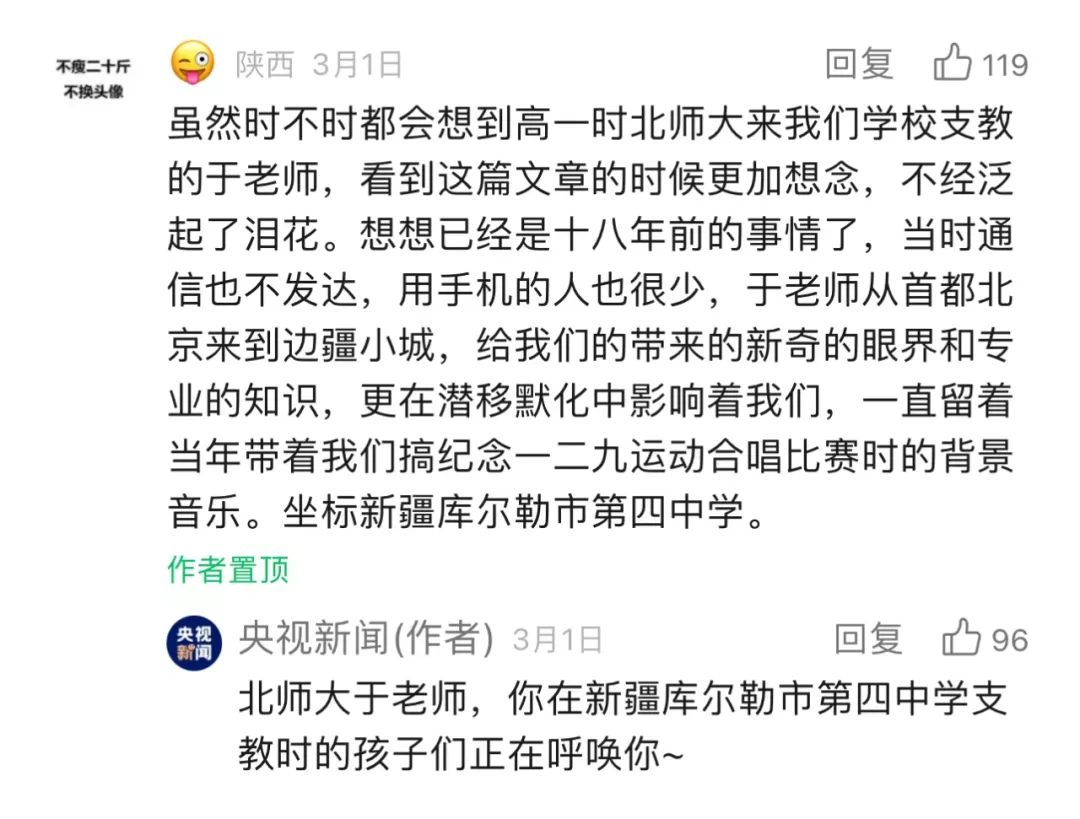

在央視新聞留言區

紛紛發布“尋老師啟事”

其中一條來自陜西的留言

引起了很多人的關注

這位網友稱,18年前

他在新疆庫爾勒讀高中時

一位來自北京師范大學的支教老師的到來

打開了他廣闊的眼界

時至今日仍很想念她

北京師范大學團委看到這條留言后

很快聯系到了留言中的這位于老師

于老師還發出一封

跨越18年的回信

“無數回憶和情緒奔涌而來

久久難以平復”

時間很遠,記憶很近

——寫給庫爾勒的弟弟妹妹們

親愛的弟弟、妹妹們:

無論如何也沒有想到,會在支教結束十八年后給你們寫下這樣一封信。在那個普通得不能再普通的工作日,我突然收到了朋友發來的微信,當我看到央視新聞下那條與自己有關的留言時,內心仿佛被猛然擊中,無數回憶和情緒奔涌而來,久久難以平復。

2006年,作為北師大第八屆研究生支教團的成員,我和其他5名團友懷揣著“到西部去,到基層去,到祖國最需要的地方去”的理想,踏上了庫爾勒這片土地。那一年,我成為了高一年級5個班的歷史課老師。那時的我并不知道,報名支教的這個選擇將會成為命運給予我最為寶貴的饋贈之一。

“時間很遠,記憶很近”,這是離開庫爾勒多年后一名曾經教過的學生在我QQ空間寫下的留言。是啊,時光如白駒過隙,轉眼竟然已經過去了十八年!看到這個數字,自己都感到難以置信,但是赴庫爾勒支教的種種經歷、和大家相處的點點滴滴,在我心中卻依然清晰如昨,從未稍離。許多次在夢中,我聽到孔雀河流淌的聲音,看到胡楊林耀眼婆娑的身影,又重新站回熟悉的講臺之上……難以忘記,初次見面時你們眼中好奇的目光和稚氣友善的臉龐,化解了我內心的忐忑和緊張;難以忘記,每一節精心準備的課程得到你們的認可,都會給我帶來怎樣的欣喜和滿足;難以忘記,那年庫爾勒的初雪,我們一起在四中的操場上嬉笑,一張張燦爛的笑臉在照片上定格;難以忘記,課后你們到我的宿舍做客,大家如好友一般聊天說笑,分享彼此的生活和感悟。留言的這位親愛的弟弟/妹妹,我猜你一定是12班的同學吧?因為你提到了我們都不會忘記的“一二·九”比賽。那時我兼任12班的副班主任,那段大家齊心奮戰、勇奪比賽一等獎的日子至今記憶猶新。背景音樂是我當時熬夜到凌晨四點剪輯完成的,前奏截取的是《五月的鮮花》,親愛的弟弟/妹妹,我記的沒錯吧?看到你竟然還留存著這首樂曲,真的好意外、好感動。與大家相處的所有所有,都會永遠珍藏在我的心中。

一直以來,你們總喜歡叫我“小于姐”,我也始終把你們當自己的弟弟和妹妹們。記得那時你們最喜歡讓我唱《那些花兒》,而我親愛的弟弟妹妹們啊,轉眼間也已經各自奔天涯了。你們都還好嗎?都從事著哪些工作呢?很多人應該都有了自己的小家、成為了爸爸媽媽吧?不論身在何處、不論我們是否還有聯系,你們的小于姐都非常非常惦念你們、牽掛你們。不知道弟弟妹妹們是否也會和我一樣,在忙碌充實的生活中的某個時刻,會突然想起我們曾經一起度過的時光?如果這封信可以有幸被你們看到,一定要記得聯系我!和新聞里的那名支教老師一樣,小于姐在庫爾勒時用的手機號也一直沒有變。特別是你,這位留言的小家伙,聽到沒!希望快點讓我知道你是誰,謝謝你帶給我的這份猝不及防的溫暖和感動。

用一年不長的時間,做一件終生難忘的事,我相信這是所有支教人共同的感受。加入支教隊伍,投身西部建設,是我最無悔、最明智的決定,那一年的經歷、那一年結識的人們,永遠在我心底最柔軟的地方。能盡自己的綿薄之力,讓邊疆的孩子們看到更高更廣的世界,秉持初心使命,助你們展開夢想的翅膀,這是我的驕傲,更是我的榮幸。親愛的弟弟妹妹們,你們可能難以想象,我是多么感恩支教帶來的相逢,因為是它讓我們成為照亮對方的光。我是北師大研究生支教團的1/272,來自母校一屆屆的研支團成員,用信念、使命和擔當在基層的土地上澆灌出青春的花朵,自1999年的第一棒開始傳遞,此后25年間薪火相傳、從未間斷。我堅信青春之花會在時光的流轉中愈加盛放,生生不息。

親愛的弟弟妹妹們,短暫的交匯讓我們成為彼此生命中獨特的、不可替代的存在。我很慶幸,在最青春最美好的年華來到了庫爾勒,因為身在庫爾勒,因為有你們,所以那是我最青春美好的年華。我會熱烈盼望著聽到你們的消息,期待著下一次重逢。真心祝福我親愛的弟弟妹妹們健康幸福,眼中有星辰,心中有陽光。

愛你們的:小于姐

2024.3

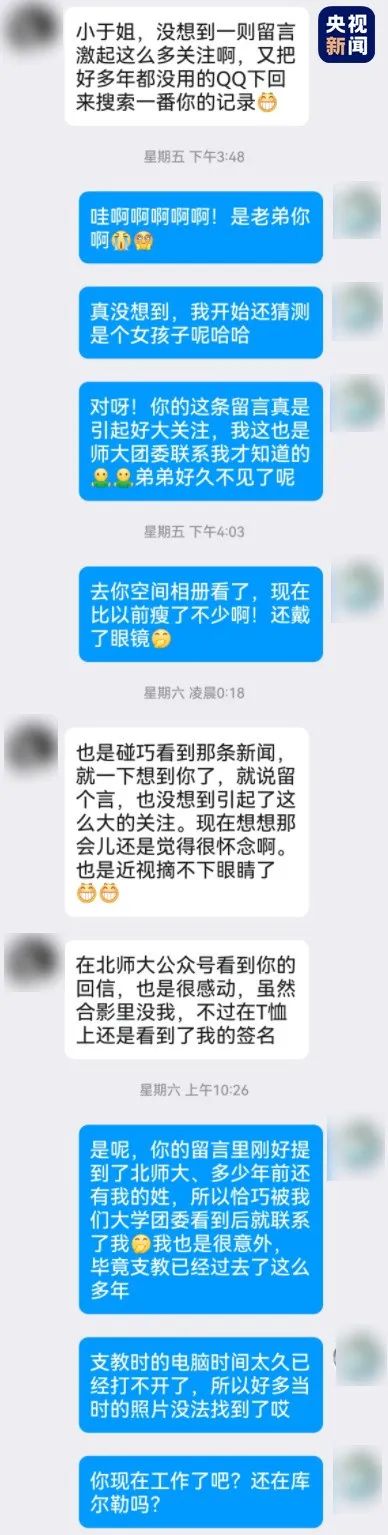

更幸運的是

在央視新聞和北師大團委的共同努力下

這位網友和于老師已成功取得聯系

兩人的問候讓人不禁淚目↓

01

這名留言網友名叫張鑫

目前在陜西西安一所高校工作

2006年

北師大研支團的于老師

來到張鑫所在的高一12班教歷史

于老師的到來給他留下了深刻記憶

張鑫告訴總臺記者

為了讓大家記住每一段歷史

于老師都會以歷史人物的故事為切入點

一下子就提起了大家學歷史的興趣

△張鑫

于老師當時還是副班主任

為了幫班級在一場詩歌朗誦比賽中取勝

她參與詩歌內容的編寫

為了達到更好的舞臺效果

她加班到凌晨4點剪輯伴奏音樂

每天和同學們一起排練

最終在比賽中

張鑫所在班級奪得一等獎

研支團的到來給張鑫帶來了快樂的時光

和新鮮的知識

也讓他有更開闊的眼界去追求夢想

2009年,張鑫高中畢業后

手機號碼和社交媒體賬號都換了

也失去了于老師的聯系方式

恰好不久前看到央視新聞的報道

思緒一下就被拉回18年前的高一

他很想再次找機會感謝于老師

表達這么多年對老師的想念

02

于老師名叫于湛瑤

18年前,她正值大學四年級

抱著“讀萬卷書,行萬里路”的想法

看到研支團志愿者的招募通知

便毫不猶豫地報名

來到庫爾勒市第四中學后

她成了高一年級5個班的歷史老師

△于湛瑤(左二)和支教隊友在一起

雖然在支教前學過系統的教學理論

但于湛瑤真正走上講臺時發現

每個班都有各自的特點

每個孩子也都不一樣

給5個班上課,同樣的一節課

絕不能重復講5遍

特別是面對不同民族的學生

會對歷史課教師提出更高的要求

為此,她針對不同班級

研究出了不一樣的教學方法

也因此得到了學生們的喜愛

△支教期間,于湛瑤參加班級元旦聯歡會。

當用心準備的課程收到學生的積極反饋

看到學生們興奮期盼的眼神

于湛瑤說覺得非常有成就感

這段支教經歷也讓她快速成長

△于湛瑤(第二排右四)和老師學生們的合影

于湛瑤印象中的張鑫

是一個內斂的孩子

“他做事比較認真比較乖

其實和我交流并不多

支教結束后也沒有過多聯系

但在網上和我有兩次留言交流

得知這次留言的人是他

還是很出乎意料”

時隔18年

當看到學生尋找自己

于湛瑤非常意外也非常感動

“能夠得到學生的認可

讓孩子們感到有所收獲

對學生產生了哪怕一點點的影響和激勵

都是莫大的幸福和幸運”

得知張鑫現在也是一名老師

于湛瑤感到很欣慰

“相信他一定是一名好老師”

△支教期間,于湛瑤拍攝的校園。

03

這段支教的故事

在兩人的心中都播下一顆種子

上大學后

張鑫對公益志愿活動產生了興趣

連續三年

作為中國—亞歐博覽會的志愿者參與盛會

工作以后

他也經常參加公益活動

義務獻血、為福利院的孩子們送書籍玩具

“因為我的家庭條件一般

從小接受了別人很多幫助

更想要做力所能及的事去幫助別人”

△張鑫

于湛瑤說,她的人生

因支教留下了一抹明艷的色彩

“任何時候都心懷感恩

都會感到自己肩負的使命和責任

成為閃閃發光的人

成為照亮別人的人”

如今,于湛瑤在中國農業博物館

農業歷史研究部工作

她既是一名“三農”工作者

也是一名文博工作者

18年前的支教和現在的工作

都是在為服務鄉村振興貢獻力量

這么多年來

很多工作經驗和能力得益于當年支教的歷練

△于湛瑤

從庫爾勒回來后

關于支教的記憶

被于湛瑤深深地珍藏在家中的箱子里

△支教結束前,學生們在于湛瑤的T恤上簽名留念。(左下角處有張鑫簽名)

當年支教的學生們長大后

也時常來北京和她相聚

“看著他們從高中到大學

再到工作、成家

很感謝他們愿意

和我分享人生中的重要時刻”

△2011年,于湛瑤和支教時的學生在北京相聚。

于湛瑤說這些年來

她的手機號一直沒變

盼望收到弟弟妹妹們的消息

期望能和大家重逢

如她給庫爾勒學生們的回信中寫道

“真心祝福親愛的你們

眼中有星辰,心中有陽光”

鳴謝/北京師范大學團委

文內素材由受訪者提供

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號