“我手里握著的那支筆,

就是我向這個世界傳達心聲的話筒。”

清晨5時,湖北鄂州,王連生一把拉開卷閘門,早餐店像往常一樣開門迎客。

路上的行人漸漸多起來,他揭開摞得高高的蒸籠,半夜蒸好的“開花饅頭”不多時便一售而空。鍋里的油條還正炸著,滋滋作響。

小店前等候的客人越來越多,王連生也不著急。他穿著一身迷彩長衫,一聲不吭地忙活著,動作嫻熟,不疾不徐。

王連生并不是一開始就會炸油條的。他的一雙手,更擅長握筆。

優秀作文“釘子戶”

1970年,王連生出生于湖北鄂州的一個村莊。1989年的一天,村里發生了一件“大事”。送信的郵遞員拿著一封收件人是“阿煢(qióng)”的信問遍了全村,得到的答復都是“村里沒有這個人”。正當快遞員一籌莫展的時候,一位19歲的少年出現了,這位少年是王連生,他說自己就是阿煢。

阿煢是王連生給自己取的筆名。

從讀初中開始,王連生就寫得一手好文章,他的作文經常被老師當作范文在班上讀。就連同學們也一致認為,王連生是班上的優秀作文“釘子戶”。

但王連生的語言表達能力并不像他的寫作水平那樣高調。“我不愛說話,是那種半天支支吾吾說不出一個字來的人。”不過,他有自己擅長的表達方式,“我手里握著的那支筆,就是我向這個世界傳達心聲的話筒”。

也正因為如此,除了王連生自己,沒人知道他就是阿煢。王連生向環球人物記者回憶,“那天為了證明我就是我,還找了村里蓋章”。30多年過去了,王連生依然清楚地記得:“信封里裝著樣刊、一封約稿信,還有一張稿酬通知單。”

·王連生珍藏著媒體1993年寄來的信,信封上的收件人為“阿煢”。

除了擅長寫文章,王連生還熱衷于玩“文字游戲”——猜燈謎,他將猜燈謎的過程看作是自己的“大腦體操”。如今,當年的謎面、謎底已記不清楚,但王連生還清楚地記得,“一次我將五條字謎一一攻克,把答案寄給了電臺。后來我才知道,這五條字謎在全省只有五六位猜中者”。這之后,王連生更是如同找到了訣竅一般一發不可收拾,一連猜中了幾十期。

王連生的名字也因此常出現在電臺廣播中,許多聽眾慕名給他寫信,久而久之,彼此成了筆友。

“煢”字有孤獨的意思。筆友們的出現,讓他不再是那個孤獨的“阿煢”了。

“像肥皂泡一樣破滅了”

1993年,改革開放的春風已經吹向大江南北。這時的王連生23歲,像許多當時的年輕人一樣,他打算南下,到廣州去。在他看來,那里是可以實現文學夢想的沃土。

到了廣州后,經一位溫姓筆友介紹,王連生結識了一位孫姓筆友。“他在黃華路的一座寫字樓里開一家公司,‘以商養文’。”因為共同的文學夢想,王連生得到了這位筆友的賞識,在他的推薦下,王連生獲得了一家廣州媒體記者崗位的應聘機會。巧合的是,王連生曾在這家媒體的刊物上發表過文章。

然而,抱著“錄取應該有希望”這一想法的王連生卻遲遲未能收到入職通知。他每日都徘徊在勞務市場,期望找到一份賴以生存的工作。

·1993年,王連生在廣州。

工作是找到了,可工作內容恰恰是他的短板。“我進了一家正在籌備中的報社工作,應聘的崗位是記者,錄用后卻被安排到廣告業務部門。要做好這份工作必須能說會道,善于交際,我又笨嘴笨舌,無法適應。”工作期間,他只完成一單業務。“還是孫姓筆友托我在該報給他的公司登了一則廣告。”于是,深感格格不入的他選擇了逃離。

1994年,王連生離開廣州。這之后,他做過許多工作。“一開始,我在湖北老家種地,種了7年,這7年我就像給自己做了一個‘繭’,困在其中。”為了從“繭”中掙扎出來,他選擇外出務工,“去城里賣過雞蛋,也到山東工地挖過樁”。

“此后很多年,我終日勞碌奔波,為了一簞食而苦耕歲月,為了三斗米而低眉折腰,也沒有了寫字的閑情與逸致。曾經做過的文學夢,也像肥皂泡一樣破滅了。”王連生說。

“迂腐且固執”

2009年的一天,39歲的王連生突然產生了再次拿起筆寫幾個字的想法。“或許是因為我即將步入不惑之年,總有朝花夕拾的情愫在心頭縈繞,想寫一寫回不去的童年,漸行漸遠的家鄉和逝去的父母,還有流淌在心間的那條彎彎的小河。”

王連生常在文字中提到家鄉。他寫道:“我是在一條曲曲彎彎的小河邊長大的。這條小河像一根臍帶一樣,一頭連著長江,一頭連著梁子湖。我的家鄉位于江之南岸,湖塘星羅棋布,溝渠縱橫交織,人稱‘百湖之市’,于我而言,這里就是我心中的江南。”

·王連生在長江邊。

于是,王連生給自己取了一個新的筆名“江南好”。用這個筆名,他陸續寫了十來篇文章,發表在一家本地報紙上。但不久,他又一次停筆了。

這次停筆的原因比起上次多了些溫情——在家鄉鄂州的一條小街上,他與妻子開了一家早餐店。“我們就這樣在這條街上安定下來,一待便是十多個年頭。”

對于小店的經營,他依然如他自己所言的那樣“迂腐且固執”——他堅持蒸饅頭時不用任何添加劑,因此發酵慢、時間長,蒸出來后外表也不漂亮。蒸饅頭是如此,炸油條也是一樣,王連生總是慢條斯理,堅持品質至上。

·王連生炸的油條。

“快快快!兩根油條!”這是每逢工作日早上8點,王連生最常聽到的一句話。面對催促,他總是耐心地回復:“千萬別等吶,還得等1個小時呢。”

但顧客們還是會等,等得著急的時候,還會提一些建議:“我說老板,你就不能切兩根油條面到鍋里先炸出來給我嗎?一定要全部切完再炸?嗯?咋就這么呆板呢?”

還有顧客會朝油鍋的方向一努嘴,說:“喏,怕是要等到天黑喲,你看他炸油條多復雜哦!這不像是炸油條,倒像是造火箭。”

·王連生在專注地搟面。

王連生雖聽到了這些建議,但依然有自己堅持“慢慢來”的理由。“油條面必須一口氣切完,否則會迅速回彈,造成厚薄不勻的。說我炸油條像是造火箭,這話是極為貼切的。我總覺得,做早點也需要嚴謹的態度和精益求精的精神。從手中的搟面棍下出來的,不是油條和饅頭,而是一枚枚精確無誤而又完美無瑕的‘火箭’。”

這些年,那條小街上的居民不知“江南好”,只知道在街上有一家早餐店有個不愛講話的老板,雖然做起活來慢吞吞的,但是蒸的饅頭勁道可口,炸的油條個個金黃。因此,他們嘴上抱怨,卻還是耐心等著下一鍋剛出爐的油條。

“饃叔”

2024年1月24日,這條安靜的小街上也發生了件“大事”。

一大早,王連生的店里來了兩撥記者。他們分別從省里、市里遠道而來,此行是專門來采訪王連生的。更準確的說,是來采訪“江南好”的。

2019年,是王連生經營早餐店的第8年,他已經從黑白顛倒的作息當中形成了另一種意義上的規律生活。“深夜兩點起床,磨豆漿、燒漿、點豆腐腦、蒸饅頭;天剛亮時開始炸油條,上午10時左右全部炸完;下午或者傍晚時分就準備第二天的食材。”

每天深夜,磨完豆漿、將饅頭放進蒸鍋的間隙,王連生在做什么?他答:“寫幾個字。”

·深夜的早餐店里,王連生在寫文章。

從2019年開始,王連生用“江南好”為昵稱開始在社交平臺寫文。寫童年舊事,寫早餐店見聞,也寫與妻子的日常。

在以視覺體驗為流量密碼的短視頻平臺,他的視頻畫面簡單到甚至可以說是有些粗糙,只是沒有任何技巧地拍攝自己炸油條、蒸饅頭、磨豆漿的日常。但就是這樣的視頻,硬是憑著真實、暖人的文案吸粉30多萬。

王連生稱呼這些粉絲為“大朋友”“小朋友”。對他而言,這是一群和他心靈相通、同哭同笑、共鳴共振的人。“我就像孔乙己一樣,一輩子都生活在嘲笑聲中,唯有一群小朋友,才不嫌棄我,并愿意分享我的‘茴香豆’。”

這幾年,王連生從不透露真實姓名、店址和任何聯系方式。“大朋友”“小朋友”便稱呼他為“饃叔”。有人在視頻中看到他的手被熱油燙傷,便第一時間寄來燙傷膏;有人通過視頻中出現的街景輾轉找到他,丟下禮物就跑;還有一些則是遠道而來,只為安靜地吃一頓早飯。

1月24日,除了兩撥記者,就有一位粉絲從武漢遠程趕來。“他要了一碗豆腐腦,一根油條,伏在門口的長桌邊,安安靜靜地吃著。”

盡管不善言談,王連生還是選擇走過去和這位朋友說幾句話。攀談之中,王連生得知,“他創業失敗后,心情壓抑,是敝人的文字治愈了他。最近,他又振作起來重新創業,終于有了一點起色,于是趕來想當面感謝。聽到他說這些,我既詫異不已又感動莫名”。

一碗豆腐腦,一根油條,算起來不到5元。這位粉絲臨走時卻支付了188元。王連生急了,拉扯之間,在一旁的記者圍了過來。

面對鏡頭,王連生無措極了,“倏地一下鉆到桌子底下”。這時,這位粉絲站了出來,“他緊緊地把我護在身后,我就像面對著一堵遮風擋雨的墻”。

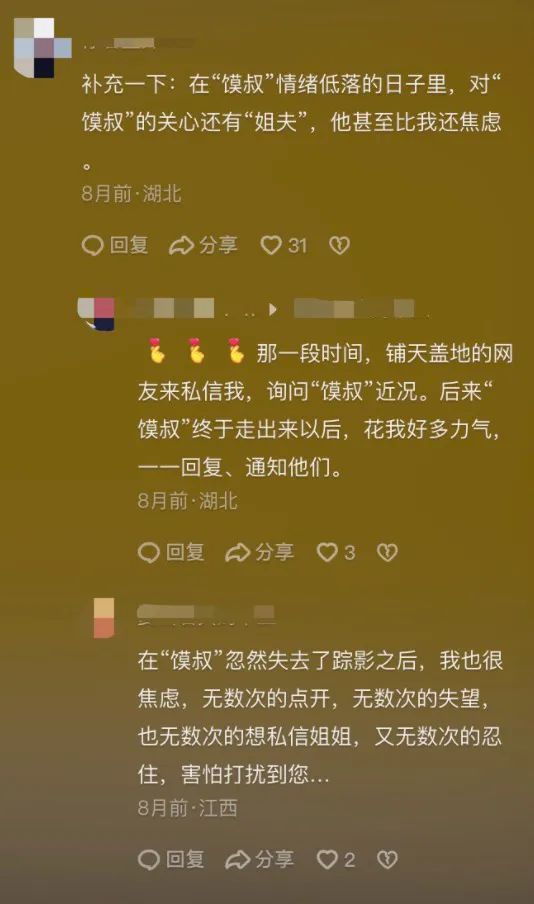

王連生與粉絲就是這樣相互庇佑的關系。2023年四五月份,他有一段情緒低落的日子,近兩個月沒有更新,評論區炸開了鍋,紛紛尋找“饃叔”。還有粉絲跑到“大粉”的評論區留言關心“饃叔”近況。

·許多關心王連生近況的粉絲在“大粉”評論區留言。

王連生并沒有向環球人物記者細說情緒低落的原因,再次回憶起這段時光只是說:“那段黑暗無邊的日子里,我把社交平臺全部卸載了,看不到任何評論、私信,但他們還是每天留言,字里行間全是鼓勵。”

王連生記住了這些時刻,用心,也用筆。在每天深夜兩點,或者在一個忙里偷閑的下午,他會鄭重地寫下這些字:“此前,我們的生活從未有過任何的交集。是無所不能的大數據時代,使得兩個素不相識、年齡懸殊而又品性相近的人相遇,從而演繹了一段不是親人而勝似親人的感人故事。”

一般情況下,寫完這些字,正是天蒙蒙亮的時候,王連生會抽身出來,一頭扎進豆漿油條冒著熱氣的清晨,一邊聽著顧客的催促聲,一邊自顧自地慢條斯理地擺放好剛剛出鍋的“火箭”。與此同時,千里之外的“大朋友”與“小朋友”會迎著朝霞讀到這些文字,獲得新一天的“能量補給”。

·王連生將炸好的油條排列整齊。

年過五旬,已經沒太多事情可以撼動王連生這紊亂中透著規律的日常安排,就好比在采訪最后,當他向記者講完這許多故事時,正是傍晚6時,他說:“小朋友,我得先準備明天的油條和饅頭了。”

不難預想,次日深夜2時許,這條小街上應該會照常亮起一盞燈,磨完豆漿的王連生會坐在板凳上掏出手機,“江南好”悄悄上線。他會寫下一段新的或者舊的故事,故事溫暖,像豆漿一樣冒著熱氣。

總監制: 張 勉

監 制: 張建魁

主 編: 許陳靜

編 審:蘇 睿

(文章未經授權不得轉載,轉載請加微信“HQRW2H”了解細則。歡迎大家投稿和提供新聞線索,可發至郵箱tougao@hqrw.com.cn。)

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號