在戰火與和平的邊緣,有一群身著藍盔的勇士,用行動詮釋著對和平的堅守,他們就是中國維和部隊。

中國第27批赴剛果(金)維和部隊指揮長王紹鴻在剛果(金)有過四次維和經歷。他介紹,真實的維和戰場,有著電影拍不出的驚險與復雜。

他們如何在戰火紛飛的土地上堅守和平,又有哪些“獨家”技能?《開講啦》節目現場,王紹鴻帶大家一起了解↓

01

遭遇圍堵、被潑汽油

他們的經歷比電影更驚險

王紹鴻介紹,維和部隊時常遭遇武裝分子的挑釁、威脅和攻擊。“當地的不法分子,他不管你是不是維和部隊,他什么事兒都干。”

他回憶,2021年4月,一個任務分遣隊在工程施工結束的時候,突然遭到上百號不明分子的圍追堵截。“他們設置了非常多的路障,有人抱起大石頭碾在我們的車輪底下,有人直接用石頭拋向車輛,還有一些人用木棍砸車玻璃。他們往我們的車上潑了汽油,準備點火燒車……”

由于任務分遣隊身處原始森林,沒有網絡信號,他們只得在盡力穩定民眾情緒的同時,嘗試各種辦法與外界取得聯系申請支援。

分隊長好不容易說服了一名民眾,由對方騎著摩托車帶他駛出了原始森林,抵達有信號的地方聯系組織申請支援。最終,當地維和的巴基斯坦快反部隊和當地政府軍迅速趕來,成功解救了分隊的人員和裝備。

02

不一樣的“打靶”訓練!

維和工兵的靶有十一環

王紹鴻介紹,維和工兵主要負責工程保障任務,經常在原始森林和高山密林中忙碌。

當地多雨,將不少道路沖刷得坑坑洼洼,再加上當地技術條件的限制,民眾遇到泥坑后只有一個辦法——挖,因此坑越來越深,越來越大,越來越長。有時候,一條路上的泥坑能有2米多深,人站上去仿佛在“懸崖”邊一般。

維和工兵在這樣的地方執行任務,但凡出現一點點誤差,就可能使機械設備掉落“懸崖”或者陷在泥沼里。因此,為了保證在惡劣的條件下也能精準、平穩作業,他們常常會進行一項特別的“打靶”訓練,且在靶上設置了11環。

這里所說的打靶,并不是用槍來射擊。王紹鴻介紹,他們在幾噸重的裝載機上裝探針,駕駛員操作裝載機去打靶,進行高精尖的訓練。在這個“特殊靶”上,10環正中心就是11環。

偶爾,他們在任務中也會遭遇“有趣的意外”。有一次,在執行任務返回的途中,路邊突然跑出來幾只狒狒,其中一只橫在路中間擋住了車輛的去路,旁邊的狒狒則從車窗爬進了車箱,開始翻箱倒柜尋找食物,在下車的時候還不忘將剩下的食物帶給同伴。

03

為和平而來!

他們見證當地的變化

王紹鴻說,除了執行任務,他們還時常開展一些文化活動,帶當地民眾和維和部隊的友軍感受中國文化。漸漸地,他感受到了當地的變化。

17年前,他第一次戴上聯合國象征和平力量的藍色貝雷帽,踏上了剛果(金)的土地。那時,當地一個十歲左右的小男孩給了他不小的“震撼”——在本該拿著書本學習的年紀,他卻跟在一群武裝人員的背后。生活在戰火里,“變成下一個武裝分子”似乎是當地不少孩子的宿命。

許多年過去,這樣的情況已大大改觀。有一次,王紹鴻不慎將自己身份證件丟失在了勘察的途中,兩次尋找都沒有找到。后來,當地一個叫“阿寶”的小男孩來到了中國維和部隊營地的大門口。原來,他在路上撿到了身份證件,特意前來歸還。

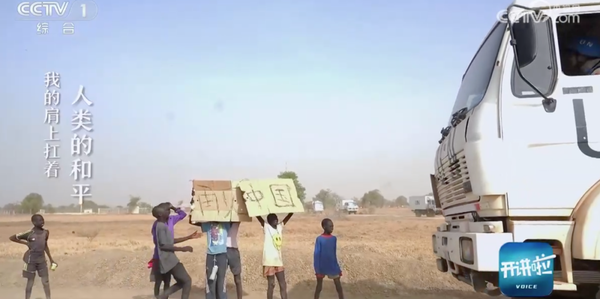

當他們撤離的時候,當地許多孩子們特意趕來送行,他們站在路旁舉著簡單的硬紙殼,上面寫著“再見中國”。這一幕讓王紹鴻無比感動,他希望,中國維和部隊的努力,能為這里孩子的成長帶去更多可能性。

在中國維和部隊營地入口的斜坡上,鐫刻著五個大字:為和平而來。王紹鴻說,這就是他們的初心和使命。“中國‘藍盔’奮戰在硝煙彌漫的世界各個角落,還有官兵獻出了自己寶貴的生命。中國‘藍盔’用自己的犧牲,為在戰火里從未真正體驗過和平的人們,描繪著和平的藍圖。”

本文來源:央視新聞微信公眾號(ID:cctvnewscenter)綜合《開講啦》

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號