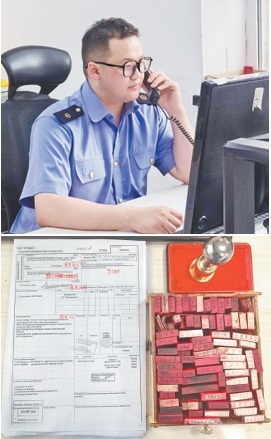

在“90后”哈薩克族小伙葉爾蘭·學源位于阿拉山口站的辦公室里,擺放整齊的上百個印章是他與中歐班列共同成長的見證。作為中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司阿拉山口站的一名俄文翻譯,葉爾蘭的職責之一是將貨運單據上的重要信息由俄文翻譯成中文并蓋上對應的印章。這幾年,葉爾蘭的“印章盒”肉眼可見地越變越大,這也意味著貨運代理公司和貨物品類的增加。與葉爾蘭有同樣感受的、服務于中歐班列的年輕人不在少數,從編組站到物流公司,他們分布于不同的關鍵崗位。隨著中歐班列相關工作信息化、智能化水平提升,年輕的“90后”,甚至“00后”正在成為新生力量。

葉爾蘭(上圖)與他的“印章盒”(下圖) 受訪者供圖

阿拉山口站入境貨物把關“第一人”

葉爾蘭的工作在業(yè)內被稱為“譯票”,這也是國際聯運進出口貨物通關流程中的第一個環(huán)節(jié)。當拿到哈薩克斯坦鐵路方傳來貨物運單據后,葉爾蘭需要將發(fā)貨人、收貨人、到站、品名等俄文信息翻譯為中文,同時找到貨運代理公司、貨物品類等對應的印章,將它蓋在俄文上,之后再錄入鐵路95306系統(tǒng)里。

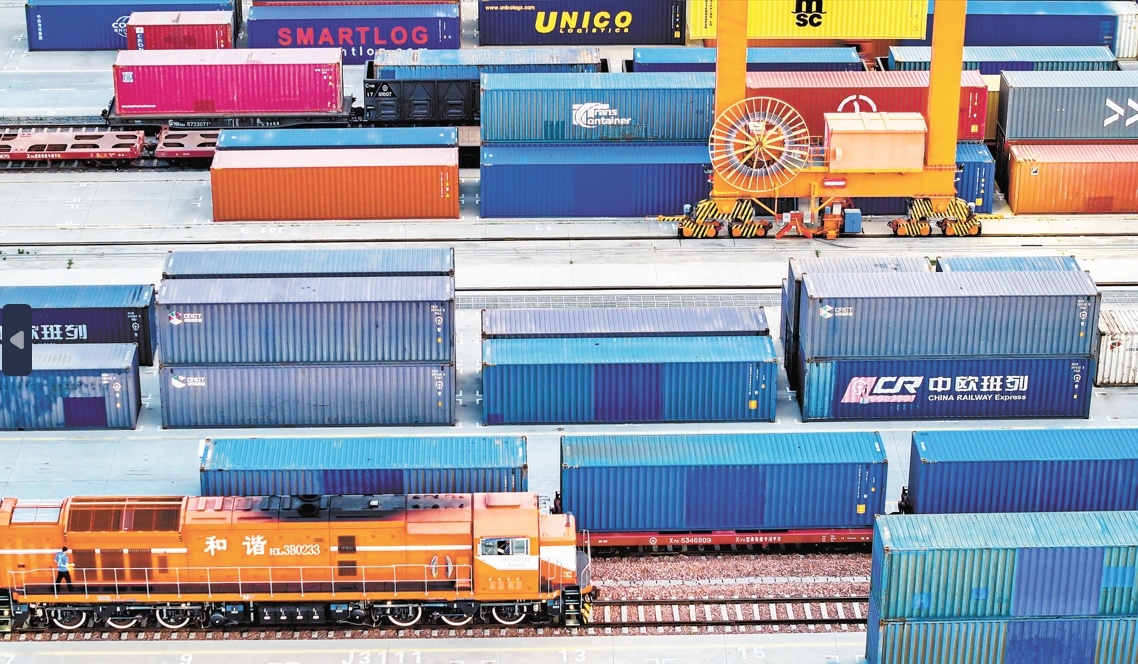

位于祖國西陲、毗鄰哈薩克斯坦的阿拉山口是中歐班列西通道的重要節(jié)點。今年上半年,阿拉山口鐵路口岸進出境中歐(中亞)班列達3820列,同比增長15.8%,口岸過貨量819.2萬噸,同比增長16.7%。

作為阿拉山口站入境貨物把關的“第一人”,葉爾蘭告訴《環(huán)球時報》記者,最開始他只會用到一些礦產、木材類的印章,現在印章“家族”越來越龐大,服裝鞋帽、汽車整車、機械設備、食品等都出現在他的“印章盒”里。根據國鐵集團早些時候發(fā)布的信息,目前中歐班列運輸貨物品類已達5萬余種。

回憶起7年前剛剛到阿拉山口站工作時的場景,葉爾蘭對《環(huán)球時報》記者表示,雖然在大學是俄語專業(yè),但畢業(yè)時的俄語遠不如現在流利。“許多涉及鐵路聯運的專業(yè)詞匯,我是上班之后才第一次接觸到。比如‘鐵精礦’和‘鉛精礦’,還有‘紅花籽’和‘葵花籽’,這些詞都容易搞混。”葉爾蘭說,隨著中歐班列運輸的貨物品類越來越多,自己也得跟上它的“速度”。

6月27日,中歐班列(鄭州)從鄭州圃田車站駛出。 (視覺中國)

由于中歐班列的增開與阿拉山口站場線路擴能改建,葉爾蘭的工作量不斷增加,但數字技術的推進也在幫助他減輕負擔。“現在我們使用的數字口岸系統(tǒng)有所有的進口貨物信息,也具備批量操作功能,不需要用紙質票據一張張翻譯”,葉爾蘭說,以前票據都是隨著火車帶過來,現在通過數字口岸系統(tǒng)可以提前翻譯,在哈方火車還沒有到達時,只需1個人用30分鐘就能完成翻譯工作。

“雖然經我手翻譯的只是小小的票據,但隨著它們抵達全國各地,我的自豪感也越來越強。”葉爾蘭說。

與國外代理合作,頗似“打怪升級”

在渝新歐(重慶)物流有限公司的辦公室里,運營部主管Sarah(應采訪者要求,文中使用其工作時英文名)望著重慶團結村中心站的方向,感慨地說,“十多年來,中歐班列變化太大了。”2011年,首列中歐班列(渝新歐)滿載中國制造的IT電子產品從重慶團結村站出發(fā),耗時16天,最后到達德國的杜伊斯堡,實現了“渝新歐”國際鐵路聯運大通道的全線開行。2016年來到公司的Sarah見證了中歐班列的成長。

在Sarah眼中,入職的8年時間里,公司的業(yè)務模式在不斷調整、變化。Sarah所在的崗位主要是做一些中歐班列在途操作,包括異常情況處理。據她介紹,最開始時,相關系統(tǒng)沒有現在這么完備、專業(yè),效率相對較低,以前一天只能處理一兩個班列,現在最多可達到近10個。數據顯示,自2011年首列中歐班列(渝新歐)開通后,班列開行規(guī)模成倍增長。由當年的17列增長至2023年的超2600列,增長100多倍。

Sarah告訴《環(huán)球時報》記者,中歐班列發(fā)展至今,跟國外代理的合作過程,頗像是一個“打怪升級”的過程。最開始那段時期,幾乎每天都要面對各種挑戰(zhàn)——來自客戶的催促,來自國外代理的不配合,還有工作上習慣的差異。但隨著中歐班列運行越來越多,“國外代理跟著我們和中歐班列共同成長。”

首先,人數上變化明顯——國外代理最開始的團隊可能只有一兩個人,后來隨著業(yè)務不斷發(fā)展、要求提高,團隊不斷壯大。其次,他們的工作模式也逐漸更加貼近中國員工的工作模式。“如今,跟我們打交道的國外代理,大多數已熟練掌握微信使用。他們中很多人還學會了一些中文。可以明顯感覺到,這些國外代理對中歐班列越來越認可、越來越重視。”Sarah說。

從車號員到車間工程師

重慶興隆場編組站是中國西南地區(qū)規(guī)模最大的鐵路編組站,承擔了中歐、中老、中越等國際班列的列車解體、編組任務。33歲的興隆場車站調度車間行車專業(yè)工程師黃超已在這里工作9年,目睹了興隆場的變化。

黃超介紹說,中歐班列所需的平車需要在興隆場編組站配空,然后在團結村裝車,之后回到編組站進行集結、編組、技術作業(yè)等,所有條件具備后出發(fā)駛往歐洲。近年來,中歐班列的往返數量明顯增多。去程列車尤其能體現這一點:原來每天可能只開行一兩趟,現在每天多達六七列。去程每列中歐班列編組車數也增長很多:原來他們編組的是50輛,現在是55輛,屬于滿軸開行。

據了解,從重慶出發(fā)的中歐班列,最開始的路線只有重慶到杜伊斯堡,如今涵蓋德國、波蘭、荷蘭、芬蘭、匈牙利、俄羅斯等。回程貨源地主要為德國、波蘭、俄羅斯等。班列輻射范圍持續(xù)擴大,可通達歐亞113個城市節(jié)點。

由于開行量增大,編組站為中歐班列量身定做了一些運輸組織優(yōu)化措施。比如為班列配備整列的合格平車進行裝車,實現車列整進整出,極大壓縮中歐班列在編組站的中轉時間,從原來最長需要7個小時到如今只需1個多小時。

從2015年入職到現在,黃超覺得自己過得很充實,“我從最基層的車號員干起,到車站值班員,再到現在的車間工程師,一路走來學到了太多東西。”他向《環(huán)球時報》記者表示:“大學期間我通過《新聞聯播》第一次聽說‘中歐班列’。如今,我已在崗位上深耕9年。每當和朋友、同學聚會時聊起這個話題,自豪感和成就感會油然而生。”

原創(chuàng)精選

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號