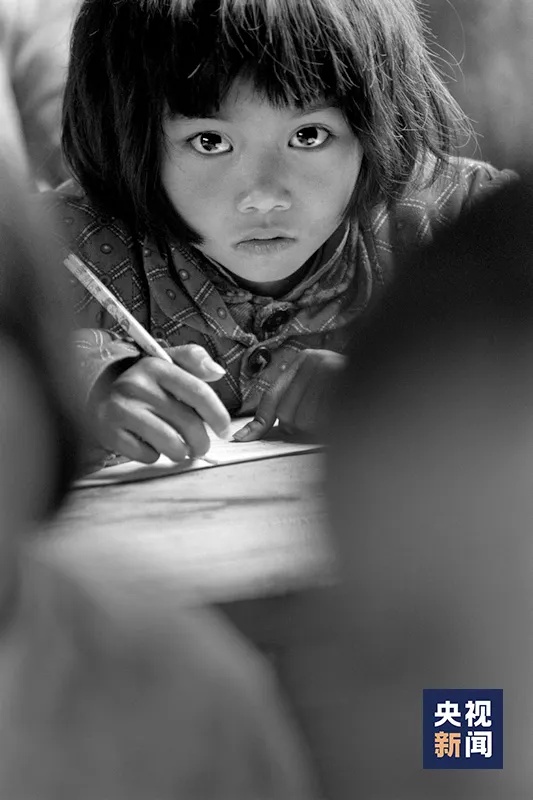

“她的眼神,仿佛能與億萬人的心靈對話。”

1991年4月,紀實攝影家解海龍在安徽省金寨縣張灣小學,拍下了“大眼睛”女孩。這張照片,后來成為希望工程的宣傳照,替貧困地區的孩子們喊出了“我要上學”的渴望。

“大眼睛”女孩的命運,自此牽動了無數人的心。這個女孩名叫蘇明娟,30多年過去了,她從一名受助者變成了資助者,幫助更多人續寫關于“希望”的故事,也一路見證中國教育的闊步向前。

今天,央視新聞國慶特別策劃《我有所愛 其名中國》講述大眼睛女孩蘇明娟的故事。

01遇見

1986年,《中華人民共和國義務教育法》頒布,義務教育年限提高到九年。當時,許多孩子的“上學路”因為貧困而中斷。為了幫助這些孩子,1989年,團中央和中國青少年發展基金會發起公益項目“希望工程”。

一直關注農村地區基礎教育的解海龍自告奮勇,成為這一公益項目的“頭號志愿者”,背著相機走進了大山深處,用照片記錄山區孩子的求學現狀。

解海龍與孩子們在一起

1991年4月,解海龍輾轉來到金寨縣張灣小學。在簡陋的教室里,他被一雙“大眼睛”深深打動。“她抬頭看向我的時候,仿佛是在向我發問:你知道上學有多難嗎?”

解海龍用相機將這一幕定格。等他想多拍幾張時,卻發現快門按不動了——剛剛是最后一張底片。

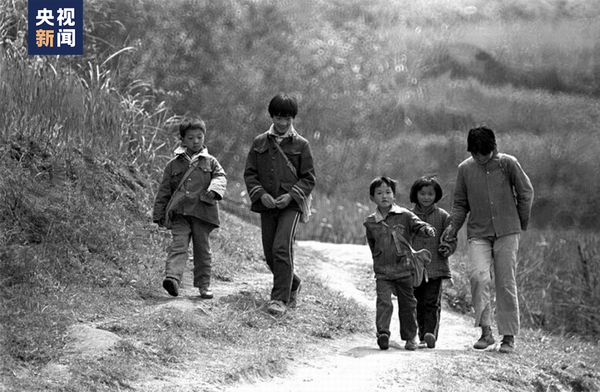

那一年,蘇明娟只有8歲。為了上學,蘇明娟和同學們需要過河、爬山,每天往返二十多里路。每次天不亮她就要出發,天黑了才能回到家。

蘇明娟(右二)和同學們在上學路上(解海龍攝)

學校是舊祠堂改建的,沒有照明燈,窗戶上也沒玻璃。一到冬天,大風順著窗戶灌進來,幾乎每個同學手上都有凍瘡。

蘇明娟家里每年從田里收來的糧食,僅夠維持三四個月。她的父母起早貪黑砍柴、抓魚,用換來的錢維持生計。上學所需的費用,對他們一家來說,更是不小的負擔。

處在失學邊緣的蘇明娟并不知道,她的生活即將因為一張照片發生改變。

02希望

當解海龍將照片沖洗出來后,那雙直抵人心的“大眼睛”成了希望工程的宣傳照,出現在各種報紙、雜志上。

為了幫助“大眼睛們”,有人從買菜錢中省下幾角錢,有人將乘公交車的錢攢下,還有曾經失學的人為了彌補遺憾捐出積蓄……短短8個月,捐款突破1億元。

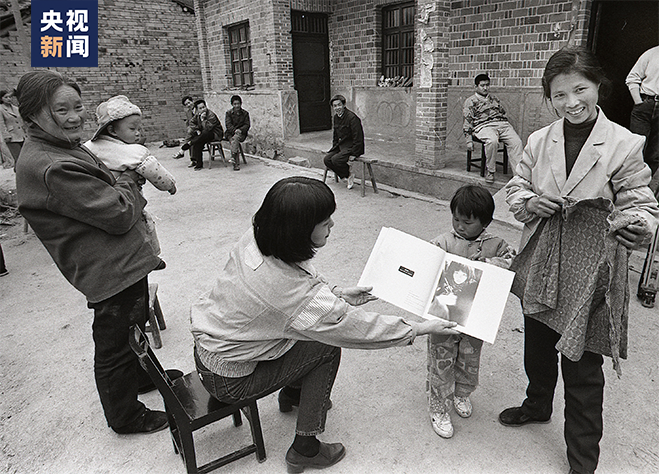

然而,在當時閉塞的小山村里,蘇明娟并不知道自己已經“出名”。直到從各地而來的信件、捐款寄到學校,老師們才發現,大家要找的孩子就是蘇明娟。

蘇明娟的媽媽(右一)拿出女兒的上衣與“大眼睛”照對比(解海龍攝)

面對愛心人士寄來的善款,蘇明娟和家人只保留了最初兩筆,其余的則原封不動交給了當地希望工程辦公室。他們還委托縣里,如果有寄給“大眼睛”的錢,直接轉交給希望工程。

蘇明娟將各方來信裝進鐵皮盒,認真保存起來。大家對她的鼓勵和期望,被她牢牢記在心上:努力學習,靠知識改變命運。

2002年,蘇明娟順利考上大學。回望來路,她感嘆,如果沒有那張照片,她的學業很可能早已終結。

蘇明娟與最早為希望工程捐款的周彤同學合影(解海龍攝)

03接力

在蘇明娟進入大學的前一年,2001年,中央財政安排資金,開始向未普及九年制義務教育的國家扶貧開發工作重點縣的農村貧困中小學生免費提供教科書。隨后,中央和地方加大“兩免一補”(即免雜費、免書本費、補助寄宿生生活費)工作力度,無數貧困學子從中獲益。

蘇明娟也沒有忘記來時的路。大學期間,她始終關注著曾像她一樣的貧困學生。那時候,她把每學期的900元生活補貼轉寄給其他貧困學生,而她則靠勤工儉學賺取生活費。

后來,蘇明娟進入銀行工作。當收到第一份工資時,她全數捐給了希望工程,讓它們“在更有意義的地方發揮作用”。此后每個月,她都會捐出一部分收入,至今已堅持了十余年。

蘇明娟

2018年,她又拿出3萬元積蓄作為啟動資金,成立了“蘇明娟助學基金”。目前,基金共募集資金462.8萬元、籌集愛心物資總價值500多萬元,共資助困難學生773名,參與援建7所希望小學。

蘇明娟看望孩子們

時至今日,“大眼睛”照片里那件紅色格子上衣,依然被她保留著。她經常對兩個女兒講起過往的經歷,用自己的故事告訴孩子們,要將愛的接力棒傳遞下去。

蘇明娟一直保存著“大眼睛”照的上衣

04見證

回顧兒時的經歷,讓蘇明娟最感慨的是,被教育改變命運的孩子,除了她,還有很多很多,其中就有“大鼻涕”和“小光頭”。他們小時候在艱苦環境中求學的畫面,都曾被解海龍記錄。

2005年,蘇明娟(左)與“大鼻涕”胡善輝(中)、“小光頭”張天義(右)合影,這是三人首次相聚。(解海龍攝)

小時候在四處透風的教室里大聲朗讀的“大鼻涕”男孩胡善輝,長大后參軍入伍,圓夢軍營。轉業后,他成為一名高鐵青年,參與成立了“善輝善行”服務隊,為老人、孩子等重點旅客提供幫助。

“大鼻涕”胡善輝

當時因生瘡被剃成“小光頭”的張天義,大學畢業后成為一家企業的技術骨干,后又自主創業,參與創建了一家自動化公司。“蘇明娟助學基金”成立后,他還主動捐出了積蓄。

“小光頭”張天義,右為張天義與解海龍擁抱。

蘇明娟和“大鼻涕”“小光頭”邁出的一小步,正是中國教育事業的一大步。

如今的孩子們,已經過上了她小時候無法想象的生活。她曾就讀的小學,被改建為希望小學,配備了多媒體教學設備,后又與一所中學合并,村里的孩子在家門口就能完成九年義務教育。

隨著中國的惠民教育體系的日益完善,孩子們再也不用像小時候的蘇明娟那樣,擔心因貧困而無法走進課堂:

學前教育階段,教育部會同相關部門推動各地構建以普惠性資源為主體的辦園體系,并對普惠性幼兒園在園家庭經濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童予以資助。

義務教育階段,當前,城鄉所有學生已免除學雜費;2011年起,農村義務教育學生營養改善計劃啟動,補助標準多次提高。

普通高中,國家從2010年起實施普通高中國家助學金政策,學生可向所在學校提出申請,學校會對困難情況進行評定并給予相應檔次的資助。

高等教育階段,構建起國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學和“綠色通道”等多元化的高校資助政策體系。其中,助學貸款政策不斷完善,貸款最高額不斷提高,“你只管努力加油,剩下的交給國家”的“承諾”在無數學子身上得到兌現。

75年來,新中國的教育事業結出碩果。黨的十八大以來,我國建成了世界上規模最大的教育體系,教育現代化發展總體水平跨入世界中上國家行列。

如今,許許多多渴望上學的“大眼睛”,坐在了明亮的教室,奔向了更廣闊的未來。如同蘇明娟一樣,他們在各行各業閃閃發光,用自己的力量帶動更多力量,讓“希望”飛向更遠的地方!

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號