每思祖國金湯固

便憶英雄鐵甲寒

70多年

在氣壯山河的抗美援朝戰(zhàn)爭中

19萬多名中華好兒女捐軀報國

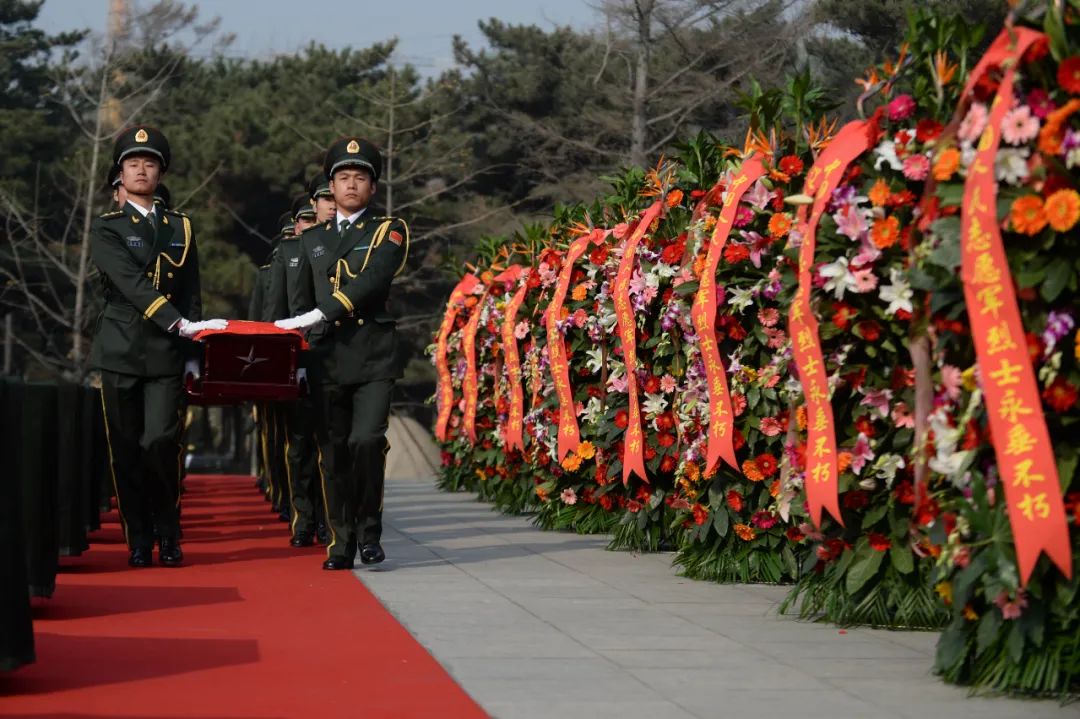

2014年3月28日,禮兵護(hù)送覆蓋著國旗的437具志愿軍烈士遺骸棺槨進(jìn)至棺槨擺放區(qū)。新華社記者潘昱龍攝

他們中

有楊根思、黃繼光、邱少云等

家喻戶曉的戰(zhàn)斗英雄

還有很多不為人知

埋骨他鄉(xiāng)的無名烈士

2014年3月28日,志愿軍老兵向志愿軍烈士鞠躬。新華社記者潘昱龍攝

2014年至2021年

我國已連續(xù)8年迎回825位

在韓志愿軍烈士的遺骸

安葬在沈陽抗美援朝烈士陵園

通過印章尋跡、DNA比對

如今已有10名烈士確認(rèn)身份

成功“找到”親人

2014年10月29日,禮兵護(hù)送志愿軍烈士遺骸棺槨進(jìn)行安葬。

2019年9月29日,烈士家屬代表參加認(rèn)親儀式。新華社記者楊青攝

每一張面孔都曾青春年輕

每一個犧牲都是永垂不朽

今又清明

讓我們?nèi)プ穼み@些烈士的傳奇故事

真正理解

為什么他們是最可愛的人

林水實:荔香深處是“吾鄉(xiāng)”

仲春,荔枝花開

福建漳浦縣凃樓村林家老屋

一張青年畫像掛了60多年

那是烈士林水實當(dāng)兵時的樣子

林水實的畫像

1949年4月

21歲的林水實告別家人參軍入伍

后又隨軍赴朝作戰(zhàn)

家人便再也沒了他的消息

抗美援朝戰(zhàn)爭結(jié)束

林家人收到一本三等功證書

和一張烈士證明

林水實的生命

永遠(yuǎn)定格在了25歲

圖為3月5日,烈士林水實的家屬林藝輝從老家為他帶來的荔枝。新華社記者 王乙杰 攝

如今

那個離家參軍的少年郎再回故土

父親當(dāng)年栽下的荔枝樹

已有10米多高

好似一位飽經(jīng)滄桑的長者

在望兒早歸

這是3月5日翻拍的林家老宅照片。新華社記者 王乙杰 攝

陳曾吉:青春停留在20歲

一張黑白照片上

面容俊朗的青年

手握鋼槍、英姿颯爽

他就是志愿軍烈士陳曾吉

犧牲時年僅20歲

1950年

20歲的陳曾吉犧牲在朝鮮戰(zhàn)場

同為戰(zhàn)士的五叔在戰(zhàn)場

親手埋葬了他

陳曾吉烈士生前照片。

那個年代

陳曾吉一家共有7人

奔赴朝鮮戰(zhàn)場

只有兩個人活著回來

如今

每逢清明或者7月1日前夕

陳美善都會從鄭州前往沈陽

祭掃大伯陳曾吉

“這么多年,終于把大伯盼回了家

我要替我父親、我奶奶他們

看看他,守好他”

吳雄奎:泛黃的照片,永恒的思念

小時候

吳玉成一直以為自己是孤兒

“父親”吳雄奎犧牲在異國他鄉(xiāng)

只留下一張站著筆直軍姿

面容青澀的照片

長大后

吳玉成慢慢知道

未曾謀面的“父親”其實是伯父

自己是過繼給烈士的兒子

烈士吳雄奎生前照片。

吳玉成的錢夾里

那張泛黃的照片

是吳雄奎的唯一遺物

“兄奎贈

公元1952年5月15日

紅星照相館”

在相片的背面

簡單幾行字

記錄著即將奔赴戰(zhàn)場的少年

對家鄉(xiāng)親人濃濃的眷戀

侯永信:上柳村的漢子回來了

一雙腐爛的膠鞋

一只銹跡斑斑的鐵碗

一截10厘米長的皮帶……

是侯永信烈士

留給家人的全部遺物

3月5日拍攝的烈士侯永信的遺物。新華社記者潘昱龍攝

侄子侯輔吉說

時隔幾十年

五叔回來了

全家的心愿了了

3月5日,烈士侯永信的侄子侯輔吉(右)、侄女侯甫坤(中)在沈陽抗美援朝烈士陵園紀(jì)念館內(nèi)參觀,在觀看到侯永信遺物的時候,侄女侯甫坤落下眼淚。新華社記者潘昱龍攝

侯家的第二代、第三代

都沒有見過侯永信

但“志愿軍烈士”的紅色血脈

一直在遼陽上柳村

這個普通農(nóng)家延續(xù)

“老侯家有為國捐軀的烈士

這是我們家永遠(yuǎn)的驕傲”

許玉忠:再見已是報國軀

71年前

志愿軍戰(zhàn)士許玉忠

說了句“來世再見”

就沖向了敵人的陣地

2016年

第三批在韓志愿軍烈士遺骸回國

許玉忠裝殮在506號棺槨

重回祖國的土地

2019年9月29日,許玉忠烈士家屬為親人帶來家鄉(xiāng)的黃土和特產(chǎn)。新華社記者楊青攝

離家還是少年身

歸來已是報國軀

侄子許同海

帶著家鄉(xiāng)的特產(chǎn)來了

他告訴三伯

家里的日子越過越好

你保衛(wèi)的國家現(xiàn)在繁榮昌盛

如你所愿!

2014年10月29日,禮兵護(hù)送志愿軍烈士遺骸棺槨入場。新華社記者潘昱龍攝

遲歸的英雄

終于回到親人的懷抱

沈陽抗美援朝烈士陵園

長逾百米的英名墻上

19萬多抗美援朝烈士的名字

都曾是一張張青春的面龐

魂歸故里

精神永存

他們,是最可愛的人!

文字:徐揚、王炳坤、蔡擁軍、李錚、汪偉、王瑩、鄒明仲、趙洪南、于也童、郭翔、張博群、李宇佳、白涌泉、洪可潤、崔師豪、武江民、王宜玄

視頻:孫仁斌、高銘、趙泳、韓赫

攝影:潘昱龍、楊青、王乙杰

編輯:李永錫

新華每日電訊

新華社新媒體中心

新華社遼寧分社

聯(lián)合出品

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號