當(dāng)中國科學(xué)院院士王希季在今年7月26日迎來101歲華誕之時,遙遠(yuǎn)太空中,中國首個科學(xué)實驗艙問天實驗艙與空間站核心艙組合體順利完成交會對接,中國航天員首次在軌進(jìn)入科學(xué)實驗艙。對王希季來說,這無疑是最好的生日禮物。

1999年,王希季被授予“兩彈一星”功勛獎?wù)拢墨@獎簡介中有這樣一段介紹:“我國早期從事火箭技術(shù)研究的組織者之一,是我國第一枚液體燃料火箭及其后的氣象火箭、生物火箭和高空試驗火箭的技術(shù)負(fù)責(zé)人,倡導(dǎo)并參與發(fā)展無控制火箭技術(shù)和回收技術(shù)兩門新的學(xué)科。他創(chuàng)造性地把我國探空火箭技術(shù)和導(dǎo)彈技術(shù)結(jié)合起來,提出我國第一枚衛(wèi)星運載火箭的技術(shù)方案。主持長征一號運載火箭和核試驗取樣系列火箭的研制……”此外,王希季還主持了中國第一顆返回式衛(wèi)星的技術(shù)設(shè)計,參與過多艘神舟飛船研制過程的技術(shù)把關(guān)……這位造火箭的“兩彈一星”元勛,窮其一生都在為實現(xiàn)中國人的太空夢想殫精竭慮。

“他把困難留給自己”

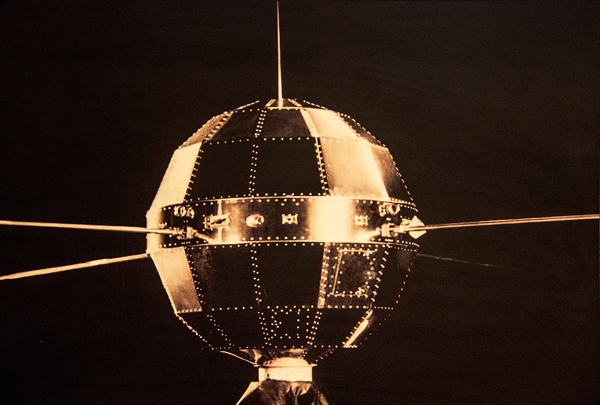

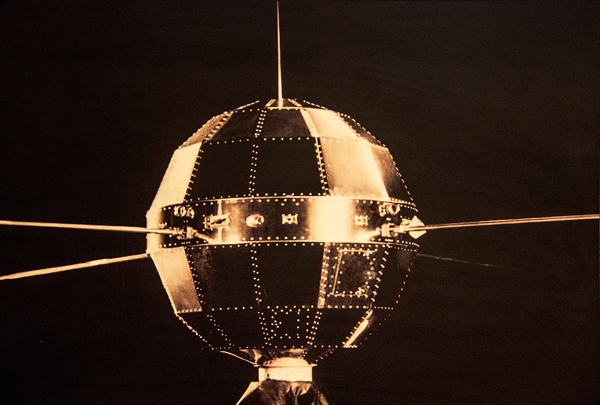

中國第一顆人造地球衛(wèi)星東方紅一號是1970年4月24日晚間從酒泉發(fā)射的,由中國首枚運載火箭長征一號送入太空,衛(wèi)星入軌后很快飛出國境。第二天晚上8時29分,東方紅一號衛(wèi)星和長征一號運載火箭第三級火箭飛經(jīng)北京地區(qū)上空,第三級火箭上的“觀測裙”反射出太陽光,在空中形成一個地面上“看得見”的亮點。無數(shù)雙喜悅的眼睛追蹤著那個亮點,其中一雙是屬于王希季的,他深知這光亮來之不易。

中國第一顆人造地球衛(wèi)星東方紅一號。

長征一號運載火箭。

1957年,蘇聯(lián)率先發(fā)射了世界上第一顆人造地球衛(wèi)星。美國緊隨其后,也于次年成功發(fā)射一顆人造衛(wèi)星。中國國內(nèi)要發(fā)射人造衛(wèi)星的呼聲漸高,毛澤東很快有了指示:“我們也要搞人造衛(wèi)星。”

中國第一顆人造衛(wèi)星工程由工程總體和4個系統(tǒng)組成,包括衛(wèi)星本體系統(tǒng)、運載火箭系統(tǒng)、測控通信系統(tǒng)和發(fā)射場系統(tǒng)。其中,研制中國第一顆人造衛(wèi)星運載火箭的任務(wù),于1965年落在了第七機械工業(yè)部第八設(shè)計院(以下簡稱七機部八院)身上,王希季是七機部八院時任總工程師。

采用哪一種技術(shù)途徑發(fā)展中國的衛(wèi)星運載火箭,是研制人員面臨的問題。同時,他們還面臨時間緊、任務(wù)重、要求高的難題,要能在1970年左右發(fā)射中國第一顆人造衛(wèi)星,還要在技術(shù)上有所超趕,把比蘇聯(lián)和美國第一顆人造衛(wèi)星重量大得多的中國衛(wèi)星送入預(yù)定的太空軌道。但在預(yù)定的發(fā)射時限內(nèi),中國沒有現(xiàn)成的火箭可以改進(jìn)為衛(wèi)星運載火箭。

“面對這些難題怎么辦?”王希季多年后回憶道:“研制人員通過認(rèn)真討論,認(rèn)為只有充分了解中國的國情和實際,充分利用中國可以利用的資源,在此基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新,才能完成國家提出的新任務(wù),滿足迫切的新需求,除此之外,別無他途。”

要把人造衛(wèi)星送入預(yù)定軌道,運載火箭必須達(dá)到7.9千米/秒的第一宇宙速度。單級火箭不具備如此強大的動力,只能依靠多級火箭接力。于是,王希季帶領(lǐng)他的團隊提出了一個以中程液體推進(jìn)劑導(dǎo)彈為火箭的第一級和第二級、研制一個固體推進(jìn)劑火箭作為第三級的運載火箭方案。這一方案充分利用了中國當(dāng)時的導(dǎo)彈研制成果,在可靠的基礎(chǔ)上力求先進(jìn),符合國情,比較簡單又切實可行。

當(dāng)東方紅一號衛(wèi)星進(jìn)入環(huán)地球運行軌道時,軌道傾角(衛(wèi)星軌道面與地球赤道面的夾角)為68.5度。事實上,在最初的方案設(shè)想里,這一傾角為42度。錢學(xué)森“四弟子”之一的李頤黎回顧了這段往事——李頤黎早年在錢學(xué)森指導(dǎo)下探索中國衛(wèi)星技術(shù)和空間技術(shù),從事過火箭、衛(wèi)星和載人飛船系統(tǒng)的設(shè)計與研究,是王希季登攀航天科技高峰的重要見證者。

李頤黎說:“王希季當(dāng)時是七機部八院的總工程師。在他的領(lǐng)導(dǎo)下,人造衛(wèi)星和運載火箭總體設(shè)計室副主任朱毅麟、總體組組長倪惠生和作為參數(shù)組組長的我?guī)ьI(lǐng)一批年輕的科技人員緊張地開展方案論證工作,并于1965年10月向國防科委委托中國科學(xué)院召開的我國第一顆人造衛(wèi)星方案論證和工作安排會議提出了《我國第一顆人造衛(wèi)星運載工具方案設(shè)想(草案)》。該會議確定了我國第一顆人造衛(wèi)星的發(fā)射場為酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,軌道傾角為42度。限于當(dāng)時的條件,這一軌道傾角的確定沒有考慮到后來返回式遙感衛(wèi)星的研制要求。

“七機部八院1966年初開始了我國返回式衛(wèi)星的方案論證工作,論證中研究人員發(fā)現(xiàn)返回式衛(wèi)星需要更大的軌道傾角,不適合采用42度的軌道傾角。那么,東方紅一號衛(wèi)星能不能也選用較大的軌道傾角呢?我們計算了長征一號火箭沿不同方向發(fā)射時所能達(dá)到的運載衛(wèi)星的質(zhì)量,結(jié)果證明東方紅一號衛(wèi)星可以采用和返回式遙感衛(wèi)星相同的軌道傾角。我向王希季總工程師匯報了這一結(jié)果,得到他的大力支持。

“1966年4月1日晚,中國科學(xué)院和七機部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要科技人員在北京中關(guān)村召開碰頭會,我也參加了。會上,王希季總工程師介紹了上述計算結(jié)果,他說:‘一個發(fā)射方向被選定了,若后續(xù)型號需要再變就很困難,因此傾角42度有問題,它不符合我國返回式衛(wèi)星(需要的)軌道傾角。’時任中科院副院長裴麗生也說:‘第一顆(衛(wèi)星)必須與以后的(衛(wèi)星)結(jié)合,不結(jié)合就不行。第一顆還是搞極地軌道,這是個方向。’這次會議經(jīng)過討論,一致認(rèn)為第一顆衛(wèi)星的軌道傾角要與后續(xù)系列衛(wèi)星結(jié)合起來考慮。

“王希季總工程師在東方紅一號衛(wèi)星工程中是負(fù)責(zé)運載火箭長征一號研制的。如果僅從運載火箭考慮,采用42度軌道傾角可以大大減少運載火箭研制的困難,但他能從全局出發(fā),站在國家利益的立場上,主動提出更改原定的東方紅一號衛(wèi)星軌道傾角。他把困難留給自己。

“隨后在中國科學(xué)院力學(xué)研究所召開了人造衛(wèi)星軌道選擇會議,會議比較了軌道傾角為42度、60度—70度及90度左右的三個方案,與會者一致認(rèn)為以60度—70度作為衛(wèi)星的軌道傾角是最合適的。后來的實踐也表明,這一選擇是正確的。1970年4月24日,長征一號運載火箭搭載著東方紅一號成功發(fā)射。從1970年至1983年,我國發(fā)射的3個系列13顆衛(wèi)星的軌道傾角均在57度—70度,大大節(jié)約了投資。”

1970年,接線員正在讀喜報,慶祝東方紅一號發(fā)射成功。

1970年,接線員正在讀喜報,慶祝東方紅一號發(fā)射成功。 觀察小小的降落傘

1986年10月,時任航天工業(yè)部科技委主任的任新民在一次講座會上談到他最近訪問歐洲的觀感時說:“歐洲的航天界人士認(rèn)為中國空間技術(shù)有兩件事了不起,一件是獨立自主研制出液氫、液氧做推進(jìn)劑的發(fā)動機,另一件就是獨立自主研制出返回式衛(wèi)星。”

研制返回式遙感衛(wèi)星比研制東方紅一號衛(wèi)星要困難和復(fù)雜得多。東方紅一號是一顆不需返回地面的小衛(wèi)星,技術(shù)比較簡單,而返回式遙感衛(wèi)星則要用航天相機進(jìn)行對地攝影,并需要使儲存對地觀測成果的載體返回地面。一旦相機出現(xiàn)故障,衛(wèi)星就無法觀測地物;一旦密封不當(dāng),膠片就會曝光變得一片漆黑;一旦衛(wèi)星調(diào)姿有誤或返回艙制動變軌失靈,返回艙就不能轉(zhuǎn)入返回軌道;即便調(diào)姿正確,制動可靠,若返回艙再入防熱失效,降落傘沒有打開或被撕破,返回艙也會被燒毀或摔毀。

這樣一項大難度的航天工程,于1966年落在了七機部八院身上。面對眾多新課題,王希季帶領(lǐng)研制人員提出了返回式0型試驗遙感衛(wèi)星總體方案。

他后來在一篇有關(guān)中國航天自主創(chuàng)新的文章中寫道:“在中國人造衛(wèi)星事業(yè)剛剛步入工程研制的時期,在受到國外嚴(yán)密的技術(shù)封鎖的情況下,如何提出一個完全依靠本國的力量自主創(chuàng)新,在技術(shù)上追趕蘇聯(lián)和美國(當(dāng)時只有這兩個國家成功發(fā)射并回收了返回式照相偵察衛(wèi)星),能適應(yīng)任務(wù)需求又具有發(fā)展?jié)摿Φ姆祷厥叫l(wèi)星遙感工程系統(tǒng)總體方案(指不僅提出返回式遙感衛(wèi)星的總體方案,還要具體提出與衛(wèi)星處于同一系統(tǒng)層次的運載火箭、發(fā)射場和測控網(wǎng)應(yīng)達(dá)到的設(shè)計指標(biāo)要求,即進(jìn)行返回式遙感衛(wèi)星的外部設(shè)計),對于研制人員來講,確實是一個嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和難得的機遇……在返回式0型試驗遙感衛(wèi)星的方案提出和其后的研制過程中,自主創(chuàng)新的瞄準(zhǔn)點(一直)放在如何更好地實現(xiàn)中國第一種返回式衛(wèi)星遙感工程系統(tǒng)的功能上,放在使該工程系統(tǒng)有可能適應(yīng)今后的發(fā)展要求上。”

最后提出的方案是充分利用長征二號運載火箭能力的、由返回艙和設(shè)備艙兩艙組成的、采用彈道式返回方式的大返回艙方案,兼顧了可行性和可發(fā)展性。當(dāng)時,在如何回收膠片問題上有3種意見。一種是回收整顆衛(wèi)星,一種是回收裝載膠片暗盒的大容積返回艙,一種是彈射回收裝膠片的容器。王希季決策只回收裝膠片的艙段,并相應(yīng)地在衛(wèi)星構(gòu)形上把衛(wèi)星分為返回艙和設(shè)備艙兩個艙段,前者裝載儲存膠片的暗盒,后者裝載相機和衛(wèi)星服務(wù)與支持系統(tǒng)。

1994年,時任返回式Ⅱ型遙感衛(wèi)星總設(shè)計師林華寶在發(fā)表的論文中認(rèn)為,在返回式0型試驗遙感衛(wèi)星總體方案論證中,王希季卓有遠(yuǎn)見地決策采用大容積返回艙,從而使這種返回艙成為可適用于其他返回式衛(wèi)星的公用艙,為后來研制返回式I型遙感衛(wèi)星和返回式Ⅱ型遙感衛(wèi)星時能集中力量去提高衛(wèi)星的在軌性能和相機的技術(shù)水平打下了堅實基礎(chǔ)。

1975年11月,返回式0型試驗遙感衛(wèi)星產(chǎn)品首次完成軌道運行和對地攝影任務(wù),并基本上完成了返回艙的返回任務(wù)。此后,返回式0型試驗遙感衛(wèi)星第二顆、第三顆產(chǎn)品又分別于1976年和1978年成功完成飛行和返回任務(wù)。至此,中國成為繼美國和蘇聯(lián)之后世界上第三個掌握衛(wèi)星返回技術(shù)和航天攝影技術(shù)的國家。

2003年11月21日,中國第十八顆返回式科學(xué)與技術(shù)試驗衛(wèi)星成功返回。圖為直升機正在吊裝衛(wèi)星返回艙,準(zhǔn)備送往指定地點。 著陸回收系統(tǒng)是返回式0型試驗遙感衛(wèi)星的一個重要分系統(tǒng),而降落傘系統(tǒng)是返回式0型試驗遙感衛(wèi)星著陸回收系統(tǒng)的重要部件。在參與研制返回式遙感衛(wèi)星著陸回收系統(tǒng)的日子里,王希季鉆研起降落傘,上班時多方查找資料,在家休息時,又會翻出剪刀、針線、布頭,做成小小的降落傘,讓家人從高處放下,自己從旁觀察。

王希季還多次參加著陸回收系統(tǒng)的空投試驗。用空投試驗方法試驗、檢驗和驗證降落傘回收系統(tǒng),是研制過程中必不可少的工作。空投試驗場基本位于偏遠(yuǎn)空曠無人之地,條件很艱苦。王希季如此回憶過其中的兩次:“一次空投試驗,時值隆冬,選在結(jié)冰的內(nèi)蒙古黃旗海。我們吃的是又粗又黑的‘鋼絲面’,住的是十幾個人擠在一起的、只有一張床的、窗戶也不很嚴(yán)的小屋。同志們愛護(hù)我,把僅有的一張床給了我,其余的人都睡在鋪了稻草的地上。另一次是在天津地區(qū)靠海的蘆葦塘空投,同志們在水深齊腰的蘆葦叢中蹚水尋找空投模型,從上午找到下午才算找到。”返回式衛(wèi)星的回收系統(tǒng),經(jīng)過58次空投試驗,反復(fù)改進(jìn),才送交總裝和參加發(fā)射。

王希季在檢查返回式衛(wèi)星內(nèi)部安裝情況。 后來,由王希季作為第一完成人的返回式0型遙感衛(wèi)星與東方紅一號衛(wèi)星合并作為一個項目,獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎。

“重復(fù)使用的并不都是經(jīng)濟的”

上世紀(jì)70年代,中國曾批準(zhǔn)立項研制曙光一號載人飛船,王希季也參加了飛船的論證工作。在曙光一號計劃因故夭折后,他始終留意著載人航天的發(fā)展。1986年,中國制定了跟蹤世界高技術(shù)前沿的“國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃”,即“863”計劃,航天是其中重點研究和發(fā)展領(lǐng)域之一,這為中國載人航天的再度興起提供了契機。

1986年3月,中國空間技術(shù)研究院(以下稱航天五院)開始了空間站及其空間運輸系統(tǒng)的研究,王希季時任航天五院科技委主任。在他主持召開的航天五院第一次空間站研討會上,五院508所提出了采用飛船向空間站運人運貨、載人飛船兼做軌道救生艇的建議。

當(dāng)時,國際航天界發(fā)展的潮流是研制航天飛機,希望通過運載器的重復(fù)使用降低發(fā)射成本,中國多數(shù)專家也贊同航天飛機是世界最新、最先進(jìn)、可重復(fù)使用的航天器,中國應(yīng)該盡快研制。但王希季研究后認(rèn)為,航天飛機由于研制費用高,使用頻率低,再加上每次發(fā)射的維修、儲存等費用,實際上不可能真正實現(xiàn)減少發(fā)射費用的初衷,也不符合中國的國情。他寫了一篇文章《重復(fù)使用的并不都是經(jīng)濟的》,論證自己的觀點。

1988年7月,“863”計劃航天領(lǐng)域?qū)<医M召開空間站天地往返運輸系統(tǒng)論證結(jié)果評審會。會上提交的論證方案有5種,其中4種都是航天飛機,只有508所提出了飛船方案。據(jù)當(dāng)時參加會議的專家回憶,王希季作為評議專家,不顧多數(shù)人支持航天飛機的方案,堅持認(rèn)為當(dāng)時我國航天不具備超前發(fā)展的能力,也不具備全面跟蹤條件,載人航天只有以載人飛船起步才是切實可行的發(fā)展途徑,好高騖遠(yuǎn)只會給國家造成浪費。

此后,航空航天工業(yè)部擬進(jìn)一步比較研究小型航天飛機和多用途飛船這兩種方案。王希季又指導(dǎo)508所對多用途飛船方案的技術(shù)和經(jīng)濟可行性做進(jìn)一步論證。在1989年舉行的比較論證會上,李頤黎代表航天五院做了主張采用多用途飛船方案的匯報發(fā)言,發(fā)言稿由王希季認(rèn)真修改,從任務(wù)和要求的適應(yīng)程度、技術(shù)基礎(chǔ)情況、配套項目規(guī)模、投資費用、研制周期5個方面,比較了小型航天飛機和多用途飛船,得出發(fā)展多用途飛船是中國突破載人航天技術(shù)、形成空間站的第一代天地往返運輸系統(tǒng)和作為軌道救生艇的適合中國國情的最佳選擇。

1990年6月,中國載人航天從發(fā)展飛船起步在航空航天工業(yè)部范圍內(nèi)取得了共識。1992年,中國載人航天工程正式立項。

在神舟飛船研制過程中,王希季雖然沒有在設(shè)計師體系內(nèi)擔(dān)任職務(wù),但他對飛船及其各分系統(tǒng)的方案制訂、技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)品質(zhì)量保證提出了很多有價值的建議。

這在實施中國載人航天工程第二步載人飛船與其他航天器交會對接任務(wù)的過程中就有體現(xiàn)。原本方案對接的目標(biāo)飛行器是神舟飛船的留軌艙,王希季一直不贊成。他和其他一些研制人員主張研制一個具有空間實驗室主要功能的航天器,既用來突破交會對接技術(shù),又用來試驗航天員進(jìn)駐空間實驗室技術(shù)。這樣雖然會稍許延后空間交會對接試驗的時間,但能為研制正式的空間實驗室打下更好基礎(chǔ)。神舟飛船設(shè)計師系統(tǒng)最終決定采用王希季等人的建議,研制天宮一號目標(biāo)飛行器。2011年,天宮一號發(fā)射升空,先后與神舟八號、九號、十號飛船進(jìn)行6次交會對接,為空間站的研制積累了經(jīng)驗。

2011年9月29日,中國首個目標(biāo)飛行器天宮一號在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射升空。 而建立空間站,正是中國跨世紀(jì)載人航天工程第三步的目標(biāo)。在問天實驗艙發(fā)射之后,夢天實驗艙也預(yù)計于今年內(nèi)發(fā)射,中國空間站即將完成在軌建造。

2015年,中國第一顆返回式衛(wèi)星發(fā)射成功40周年之際,94歲的王希季受邀參加了曾參與衛(wèi)星研制老同事的聚會。李頤黎是聚會的籌備組成員之一,他在歡迎詞中概述了王希季多年來的貢獻(xiàn)。王希季在接下來的發(fā)言中說:“剛才李頤黎談了很多情況,對我過譽了,因為工作都是各位同志跟我一起做的,而不是我怎么樣怎么樣。我不過是帶領(lǐng)大家,跟大家綜合分析,然后做出決定。這個決定也不是屬于我的個人創(chuàng)造,都是屬于大家的功勞。我們是一個團隊……”

那次聚會讓李頤黎久難忘懷:“王希季院士虛懷若谷,他把幾十年在航天事業(yè)上取得的成績都看作是‘大家的功勞’;他平易近人,與每位參會者都一一握手,還同有的同志提起了往事;他對講話后的多達(dá)十幾種組合的合影,都含笑允諾。”

那時,王希季仍然每天去上班,不生病、不下雨的話,八點半前肯定到。正是憑著這股精氣神,王希季和中國航天人的太空夢想才能一步步走向現(xiàn)實。(本刊記者 朱東君)(感謝航天五院508所航天專家李頤黎對本文的大力幫助)