信末,鄧稼先寫了句:“但愿人長久,千里共同途。”當時,楊振寧沒看懂這句話,后來才明白好友的深意,并用50年的實際行動來回應。

|作者:陳嶸偉 湄可

|編輯:阿曄

|編審:蘇蘇

9月23日,中國科學院院士、著名物理學家楊振寧連上幾個熱搜,從他的百歲生日演講,到他和愛因斯坦做同事的故事,統統刷屏。

其實,昨天是楊振寧的99歲生日,但按照民間“過九不過十”的舊俗,這就是百歲壽辰。同日,“楊振寧先生學術思想研討會——賀楊先生百歲華誕”第一場于清華大學主樓召開,楊振寧親臨現場。

在會上,楊振寧特別談到自己于1971年首次訪問新中國時的感受。在那次訪問中,他見到了闊別已久的父親和許多親朋故交,還有他“最重要,也是最親近的朋友”——鄧稼先。

時間過去50年,楊振寧再憶至交,想起對方信中那句“但愿人長久,千里共同途”,深情回應道:“稼先,我懂你的‘共同途’的意思,我可以很有自信地跟你說,我是后50年合了你‘共同途’的途,我相信你也會滿意。”

“千里共同途”

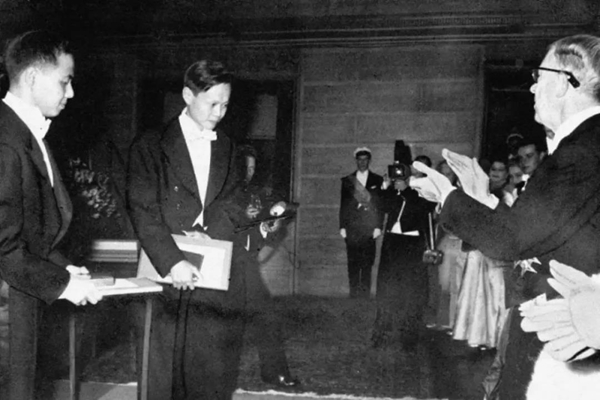

1957年12月,一場盛大的諾貝爾獎頒獎儀式在瑞典斯德哥爾摩音樂廳大禮堂舉行。時年35歲的楊振寧和31歲的李政道,一同成為典禮上最閃耀的兩個年輕人。按照學科的順序,出場時他們走在領獎隊伍的最前面。

·1957年12月,李政道(左一)、楊振寧(左二)在諾貝爾物理學獎頒獎現場。

二人獲得諾貝爾物理學獎的消息很快在全球華人圈刮起一股旋風,震蕩著每一個炎黃子孫的心靈,也激勵著中國許多年輕人投身科學研究。

就在楊振寧于國際上大放異彩、聲名鵲起之際,他遠在中國的摯友和一幫同學正在向另一個艱巨的目標邁進:研制原子彈。

1958年秋,二機部副部長劉杰找到鄧稼先,說“國家要放一個‘大炮仗’”,詢問他是否愿意參加這項必須嚴格保密的工作,鄧稼先表示堅決同意。

早在鄧稼先就讀于西南聯大期間,他與楊振寧就經常切磋學業、交流心得。盡管他入學時,楊振寧已是大三學生,兩人相處卻并無隔閡。鄧稼先曾說:“振寧兄是我的課外老師。”

1945年,楊振寧從西南聯大物理系畢業,赴美國芝加哥大學攻讀物理學博士。兩年后,鄧稼先也通過赴美研究生考試,在楊振寧的建議下,進入美國普渡大學物理系深造。

當時間的指針來到1949年,鄧稼先以優異的成績獲得了博士學位。聽聞新中國成立的消息,他抑制不住心中的激動,即刻準備動身,1950年與數百位中國留學生返回祖國。他們成為日后中國研制原子彈的重要力量。

·彭桓武(中)與朱光亞(左)、鄧稼先(右)在天安門城樓。

1964年,中國成功試爆第一枚原子彈,美國報紙登出了中國研究人員的名單,盡管是英文譯音,楊振寧還是一眼就認出了鄧稼先。他為好友取得的成就感到驕傲與自豪,也時刻盼望著回到祖國與他們相會,而這個愿望在1971年終于得已實現。

對于楊振寧這樣一位重量級科學家的來訪,國內極為重視,允許他提供想要會見的人員名單。在他提交的名單中,列在第一位的就是鄧稼先。

據人民網報道,當時鄧稼先正在青海因“文革”而身陷危難,周恩來總理批示他回京見楊振寧。后來鄧稼先夫人許鹿希感嘆道:“我盡管不信佛,但是對這件事情總覺得冥冥之中上天有個安排,讓楊振寧來救鄧稼先一命!”

重逢后,楊振寧與鄧稼先相談甚歡。楊振寧離京時,鄧稼先在機場陪同送別。當步至飛機舷梯下,楊振寧忍不住問鄧稼先:外國人是否參加了中國原子彈的制造?鄧稼先說道,據他所知沒有,但需要向領導證實后答復。說罷二人揮手作別。

就在楊振寧結束中國之行即將返美的前一天,收到了鄧稼先寄來的一封信。

在信中,鄧稼先十分肯定地寫道,經過向上級了解,沒有外國人參與中國原子彈。信末,他寫了句:“但愿人長久,千里共同途。”當時,楊振寧沒看懂這句話,后來才明白好友的深意,并用50年的實際行動來回應。

相距千里,心系一處

首次訪華結束后,返回美國的楊振寧就所見所聞進行了一系列有關新中國的演講,在美國產生極為轟動的效果。此后,一批批美籍華人學者紛紛回國探訪,許多關心新中國的港臺留學生也陸續赴大陸訪問。

當時的演講也是楊振寧身份變換的轉折點。如果說之前他只是一位醉心學術的科學家,那么此后,他則兼具社會活動家的角色,這一點在上世紀70年代的“保釣運動”中體現得尤為明顯。

1970年9月10日,日本政府宣稱釣魚島屬于日本,并在島上設立水泥標柱,撕毀臺灣當局旗幟,驅逐臺灣漁民。與此同時,美國也非法將釣魚島劃入琉球地理范圍。

為了保衛中國對釣魚島的主權,旅居世界各地的中國留學生、華人和華僑成立了“保衛中國領土釣魚臺行動委員會”,組織游行示威,發行刊物雜志,掀起“保釣運動”。

1971年10月,楊振寧在美國參議院外交關系委員會舉行的“歸還沖繩協定”聽證會上作證,從歷史、地理和現實的角度全面講述了釣魚島是中國領土的事實,為維護中國領土完整做出了重要貢獻。他還多次向“保釣”組織捐款并發表支持言論。

直到晚年,楊振寧仍關注著“保釣運動”的動向,在他清華大學的辦公室里仍掛著“保釣”刊物《石溪通訊》的封面照片。

隨著中美關系正常化以及改革開放的到來,國內人才培養和科研建設百廢待興。作為國內外高等教育體系聯合培養出來的受益者和經歷者,以楊振寧為代表的華人科學家擔任了中西文化交流的“橋梁”角色。

1978年,楊振寧在美國創建中美教育交流基金會(CEEC)。在他的推動下,1000多名中國學者得以赴美深造,歸國者中有多位日后當選中國兩院院士,例如著名核物理學家陳佳洱、楊福家,以及數學家谷超豪。

對于中國學者赴美訪學的資金,楊振寧也出力不少。中國科學院院士葛墨林透露,楊振寧甚至曾在發高燒的情況下,自己開車前去募捐,“因為那些有錢人來了,他得趕緊過去跟人家要錢”。也正因為楊振寧的努力,一大批助力中國科技發展的基金會紛紛成立。

同時,楊振寧也積極投身中國高等研究機構的建設。自上世紀80年代起,他幫助創建了中山大學高等學術研究中心等4個高等學術中心及60多座物理實驗室。

1978年,在楊振寧和李政道的倡議下,中國科學技術大學少年班成立。楊振寧建議少年班設置計算機專業,鄧小平那句“計算機要從娃娃抓起”的至理名言便由此而來。

老驥伏櫪的“東籬歸根翁”

2003年底,81歲的楊振寧從美國回到中國。

當時,他從紐約州立大學石溪分校理論物理研究所退休剛4年,受邀幫助建設清華大學高等研究中心(后改名為清華大學高等研究院)。

多年前,楊振寧的父親就曾在清華大學任教。從1929年到1937年,楊振寧在清華園度過了8年童年時光,戰亂時期又就讀于西南聯大。年過八旬重回故地,肩負盛名的他仿佛為人生畫了一個圓。正如他所喜歡的英國名詩所形容的:“我的起點,就是我的終點……我的終點,就是我的起點。”

楊振寧自稱“東籬歸根翁”,不僅自己放棄了美國的高薪、房產和國籍,還憑借個人影響力為祖國請回了一幫科研牛人。

在清華大學校園中心地帶的樹蔭靜謐處,有三幢精致的白色別墅,這就是被譽為“清華大師別墅”的地方。有三位科學家曾受邀入住,一位是楊振寧,另外兩位就是楊振寧邀請回國的教授——世界著名計算機學家姚期智和著名應用數學家林家翹。

姚期智是國際計算機界最高獎圖靈獎的首位亞裔得主。

姚期智曾說,自己11歲時,楊振寧和李政道獲得了諾貝爾物理學獎,正是這件事激發了他對物理的興趣,也堅定了大學時選擇物理系的決心。

后來,為了邀請姚期智回國任教,清華大學專門請了楊振寧和他會面。“我沒有想到有一天會跟楊振寧先生見面,而且談論的還是關于到清華任教的事情。我一向非常仰慕楊先生,當時也非常興奮。”姚期智說。

楊振寧回國后的第二年,姚期智辭去普林斯頓大學的終身教職,開始擔任清華大學高等研究中心教授,為縮短中國在計算機領域和世界領先水平的差距做出巨大貢獻。2016年,姚期智放棄外國國籍,成為中國公民。

·姚期智。

作為當代應用數學學派的領路人,林家翹也是受楊振寧邀請回國的。他畢業于清華大學物理系,后來輾轉多個國家,在美國加州理工學院拿到了博士學位,擔任美國國家科學院院士。

回到母校后,林家翹出任清華大學周培源應用數學研究中心名譽主任,推動了中國應用數學以及力學的發展。可惜的是,他已于2013年逝世。

此外,曾與楊振寧一起合作研究科學事業并結下深刻友誼的聶華桐,也是在楊振寧的推介下辭去紐約州立大學職位,改回中國國籍,全身心為中國科學事業盡心盡力。

“學子凌云志,我當指路松。”回國這些年里,為了更多地延攬和培養人才,楊振寧一邊為清華捐獻600萬美元(1美元約合6.5元人民幣),一邊奔波于國內各大高校演講,為科學人才親授先進物理知識,還曾為清華物理系的新生講了一學期的課。

·2010年4月,楊振寧在清華學堂物理班開班儀式上。

他領導的高等研究院也吸引、影響和培養了很多中國年輕一代的科學家。2013年,在楊振寧的指導下,薛其坤和王亞愚通過高等研究院這個平臺合作研究,產出重大發現,并獲得首屆未來科學大獎物質科學獎。很多業界人士認為,這一發現的科學價值是諾貝爾獎級別的。

·楊振寧先生與薛其坤(左)、王亞愚(右)合影。

轉眼間,楊振寧已在清華度過了18年。“誰道人生無再少,天賜耄耋第二春。”他培養了世界一流的物理研究團隊,2017年還在中國科學院大連化學物理研究所建成世界上第一座工作在20—100nm范圍的全相干自由電子激光,將中國的自由電子激光事業推進了一大步。

楊振寧百歲人生的后50年,始終與那些熱血難涼的同伴們“千里共同途”,也始終激勵著中國新生代不斷前進。