在泰晤士河邊,

有很多被歷史掩埋的“邊緣故事”。

2020年到倫敦留學后,張勝佳迷上了一項小眾活動。

拿上鏟子、塑料袋,穿上及膝的雨鞋,背上黑色帆布包,他來到泰晤士河邊的灘涂,走走停停,時不時蹲下來仔細翻找,然后把找到的東西塞進包里帶走。

別誤會,他不是在撿垃圾,而是加入了英國當地一種叫“泥濘尋寶”(mudlarking)的業余考古活動。

“尋寶”近30次之后,他家里的貨越堆越滿,從玻璃瓶、刀叉、舊手機,到戒指、煙斗、神像,都成了他眼里的“寶貝”。

在一小片帶著污漬且形狀不規則的青柳瓷上,張勝佳發現了神秘的“東方符號”。由此,兩百多年前英國當地人的生活方式,和中國的古老文明產生了聯結。

這塊青柳瓷還成了他的畢業設計作品《英國制造》(Made in England)的“主角”。

“未來我會繼續做這項研究,讓它成為有完整敘事的影像和一組雕塑作品。”張勝佳對《環球人物》記者說。

“尋寶”

2020年,張勝佳來到倫敦攻讀純藝術專業碩士。

當時,因為疫情原因,他每天只能待在宿舍,有時候從窗戶往外望去,能看到退潮后泰晤士河岸的灘涂。一次,他偶然發現一些人在岸邊尋找著什么,便對此產生了好奇心。這有點像他以前在家鄉做的事——“在廣東家鄉的海邊,也撿到過一些好玩的東西”。

深入了解之后,張勝佳第一次接觸到這項被當地人稱為“泥濘尋寶”的活動。

· 英國當地一些“泥濘尋寶人”在社交網站曬出的“寶貝”。

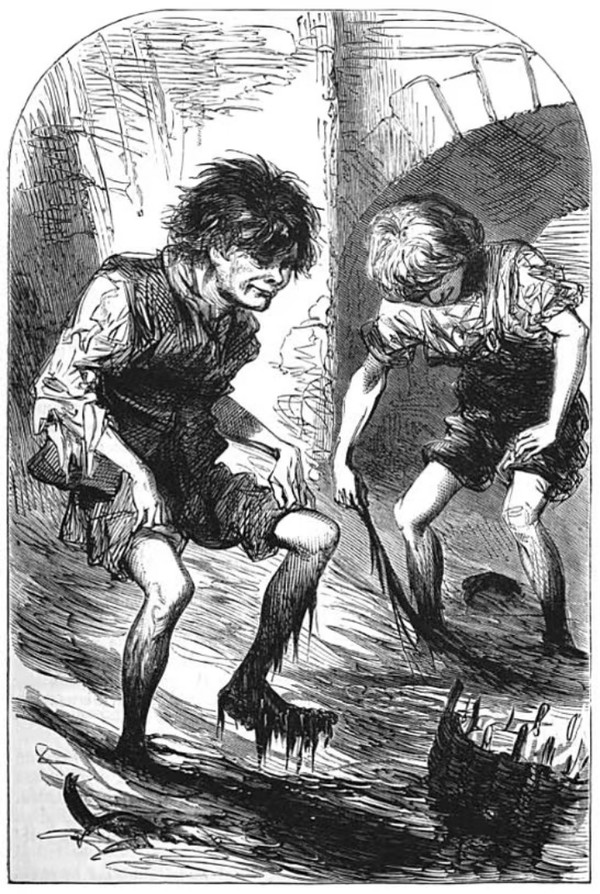

在18世紀末的倫敦,“泥濘尋寶人”(Mudlarker)開始出現。由于生活所迫,他們以在河灘泥濘中撿到的一些零碎物品為生,其中相當一部分是婦女和童工。這可不是鬧著玩的工作,那些被污水沖上岸的廢物中,經常藏著碎玻璃、針頭之類的東西,一不留神就會被劃傷。更可怕的,還有人因此染上了由老鼠傳播的“魏爾氏病”。

· 18世紀末的“泥濘尋寶人”。

到了近代,這項活動不再被視為一種職業,反而吸引了一批業余考古愛好者。人們想要加入這個“考古隊伍”,還需要倫敦港務局的批準。

“登錄官方網站后,需要填寫個人信息,包括姓名、住址等,再上傳照片,生成的電子證件會發送到申請人的郵箱。”張勝佳解釋,“最后需要繳費,之前是3年90磅,現在漲價到了96磅(約合812元人民幣)。”

會員可以從官網獲取不少信息,包括所謂的“藏寶地圖”,以及一些“行規”,比如,如果有人挖掘出具有考古價值的東西,就要根據相關法律上報。

第一次“尋寶”,由于沒有經驗,張勝佳選的時間有點糟糕。

那天天氣有點陰,風挺大,他只拿了一個塑料袋,就前往離家幾站地鐵遠的碼頭。當天,他雖然只撿到了一些碎瓷片,卻很驚喜。

“尋寶”之旅有時險象環生。

一次,因為不熟悉泰晤士河的潮汐規律,還在河灘上忙碌的張勝佳猛然發現,原本上岸的路已經被水淹沒了。幸好幾位正在散步的大爺看到他被困,在岸上為他指路,一點點幫他找到了上岸的梯子。

還有一次,他幾乎整條腿陷進泥沼之中,最終在朋友的幫助下,好不容易才“脫險”。

去的次數多了,張勝佳逐漸積累了不少經驗。“要提前看好漲潮時間,潮水漲得很快,容易被淹;灘涂的爛泥比較多,有時候可能會陷進去;泥沼里可能有鐵釘、碎玻璃等,如果被劃傷有感染破傷風的風險。”

“探秘”

“撿”只是泥濘尋寶的第一步,撿回來的東西怎么處理呢?

張勝佳會先把這些“寶貝”清洗干凈,晾干后貼上標簽,拍照記錄。“一般的物品就裝在袋子里放起來,有特別的再挑出來進行分類。”

在張勝佳的家里,有一個四層抽屜柜,柜子里堆滿了經過河水沖刷的舊物,有動物的牙齒、宜家的叉子、各色玻璃瓶、舊手機、煙斗......種類豐富。

· 張勝佳撿到的像麻薯的石頭。

那些“寶貝”背后的故事更讓張勝佳感慨。

一次,張勝佳撿到了一枚紅寶石戒指。鑒定專家跟他說,這是枚訂婚戒,來自上世紀30年代,“大概是兩人鬧分手后,女生把它扔到了河里”。跨越一個多世紀后,這對情侶可能早已不在人世,而見證他們這段愛情終結的物品,卻沒有被歲月侵蝕,幾乎完好無損地落到了張勝佳的手中。

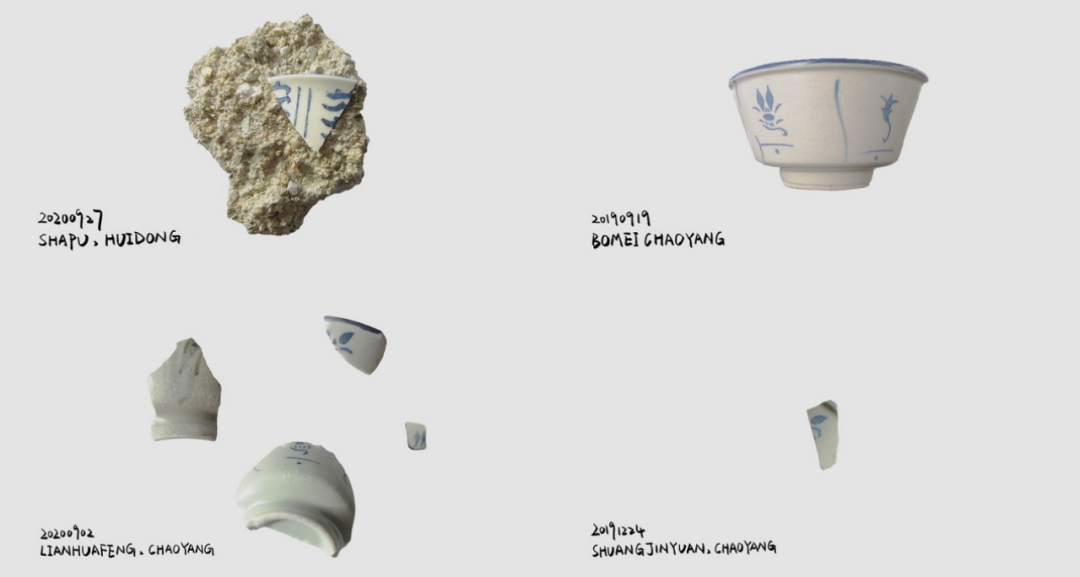

最讓張勝佳感到好奇的“寶貝”,是那些藍白相間的中國風碎瓷片。在不同的灘涂區域,他都曾撿到過類似的瓷片,且一直以為這些東西應該來自中國。直到有一次,他在二手市場上買到了上世紀90年代產出的一款瓷盤,回家核對后,發現與撿到的碎片花紋相吻合。

經過調研,張勝佳發現,這種瓷器叫青柳瓷(Blue Willow),雖然周身布滿東方文化符號,但確實是英國本土制造。

18世紀下半葉,英國陶瓷工匠懷揣著對東方異域文化的想象,仿照青花瓷制作出這種瓷器,裝飾元素包含青柳、寶塔、橋梁等。

借鑒人類學的研究方法,張勝佳開始探索器物背后的使用群體,以及他們與社群的關系、跨地域文化交流等問題。

“當時,茶葉在英國很流行,人們覺得喝茶的時候配上中國餐具,可以體驗到異國情調。”

受工業革命的影響,這種瓷器在工廠大量被復制,流通于市場上,也成為中產階級身份的象征。張勝佳在一些英國同學家中發現,直到現在,他們每天盛飯的碗上依舊印有青柳圖樣。

除了撿到的瓷器碎片外,張勝佳還搜集到很多相關資料,有與“泥濘尋寶”相關的紀錄片,還有與青柳瓷相關的老電影等。他決定將研究成果做成畢業設計展覽。

展覽的幕布上,兩條蜿蜒的白線代表泰晤士河,河流兩岸分布著瓷片被撿到的位置,再配上西方電影中出現相應餐具的片段。

觀眾走進展廳,可以看到張勝佳拼瓷片的過程,也可以看到青柳瓷的使用場景。旁邊的電視上播放著帶有此元素的影像,比如1931 年的迪士尼電影《中國瓷盤》“The China Plate”、英國兒童節目“搖滾寶寶”(Tweenies)等。

· 1931 年,迪士尼電影《中國瓷盤》( The China Plate)中的畫面。

他將展覽取名為《英國制造》(Made in England),靈感來源于盤子底部的標識,寓意英國人將想象中的東方文化通過生產變為日常物品。

“信仰”

家鄉對張勝佳的影響無疑是巨大的。他出生于廣東潮汕,家鄉文化帶有“庶民性”(即從社會邊緣群體的視角看問題),這使得張勝佳更關注“非精英敘事”,也影響了他后續在研究生時期的研究方向,包括家族、民間信仰和早期跨國聯系等主題。

小時候的張勝佳特別喜歡看歷史書。上大學后,他攻讀室內設計專業,由此積累了建筑學相關知識。歷史和建筑學交雜融合,在他心中埋下了探索人類發展史的種子。

張勝佳離家來到倫敦讀研時,帶了不少東西。在一大堆行李中,葵斗碗格外顯眼。

因為潮汕盛行民間信仰,張勝佳經常跟著家人去廟里參加祭拜儀式。有一次,從廟里出來,他在旁邊拆遷的廢墟中發現了這只碗,便撿起來拿回家中。

研究后他發現,葵斗碗的誕生與潮汕食物短缺的歷史有關。十九世紀六七十年代,潮汕人多地少,粥這種節約糧食的烹飪方式開始流行,葵斗碗因為隔熱、利于盛粥而大量出現。

“碗上有一些符號,和生育、食物、長壽以及家族等有關,我帶到英國后,本來想做成一個比較抽象的作品,但和英國導師溝通后,發現他們不太能理解這一創作。”

因為英國人不明白粥是什么食物,張勝佳只能解釋為類似麥片粥一樣的平價食物。此外,不少創作背景的差異,也給他的創作帶來障礙。

之后,導師向他推薦了人類學和民族志的理論研究方法。張勝佳決定將葵斗碗所涉及的歷史背景、文化脈絡全都講清楚,盡量清晰地呈現研究內容。

“因為食物不夠、壽命短,潮汕人希望生育更多后代來改善家庭條件,但更多人口使得食物更加短缺,所以一部分人下南洋謀生。”

張勝佳通過葵斗碗上的符號,串聯起潮汕地區的傳統價值觀、家族遷徙故事,以及當地食物短缺的歷史。

· 葵斗碗資料圖片。

今年,張勝佳在倫敦街頭搞起了新作品——《臨時神龕》,靈感來源于他的一次偶遇。

當時,他和朋友在深圳散步,看到一個收廢品的人,把廢棄飲水機的門拆掉后,拿橘子插上香放入其中,供奉神靈。

“來到倫敦后,很容易撿到舊家具,某些局部的構建也很類似神龕的構造。”張勝佳在街頭找到一些建筑“灰空間”,例如電箱與排水口等,將“香爐”置于這些空間。

“香爐”往往就是手邊最常見的物品,有時候是橘子、蘋果,有時候是用完的罐子或碗,神龕中也不擺放神靈,只是“希望人們可以重新思考信仰的本質與崇拜對象之間的關系”。

異域街頭,張勝佳還在不停地尋找和探索,試圖以獨特的視角,講述更多被歷史掩埋的“邊緣故事”。(作者:王喆寧)

總監制: 呂 鴻

監 制: 張建魁

主 編: 許陳靜

編 審:蘇 睿

(文章未經授權不得轉載,轉載請加微信“HQRW2H”了解細則。歡迎大家提供新聞線索,可發至郵箱tougao@hqrw.com.cn。)

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號