【環(huán)球時(shí)報(bào) 記者 張妮】編者的話:“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛。”這是魯迅的一個(gè)詩聯(lián),也是他人生態(tài)度的宣示。過去,很多照片、繪畫、雕塑中,魯迅的形象是“橫眉冷對”,那么,他“俯首甘為孺子牛”的一面又是如何表現(xiàn)?和平時(shí)代的年輕人又該如何走近他?今年9月25日是魯迅140周年誕辰之日,北京魯迅博物館常務(wù)副館長、《魯迅家書》編注者黃喬生近日接受《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者專訪時(shí)稱,他希望通過整理注釋魯迅的家書,盡可能還原魯迅的本來面目:“我們希望描繪出一個(gè)全面的魯迅形象,讓青少年走近他、親近他。”

北京魯迅博物館。

家庭對魯迅的影響是決定性的

雖然魯迅從事的社會(huì)活動(dòng)很多,但家庭是他人生軌跡的重要線索。“把這些飽含日常感情、情緒的書信放在一起會(huì)發(fā)現(xiàn),家庭對魯迅的影響是決定性的。首先,因?yàn)槟赣H安排的包辦婚姻,他可能對母親心里有所不滿而又隱忍。他接受了婚姻,中間也和許廣平戀愛生子,但直到晚年他還在為原配提供生活費(fèi)。這種社會(huì)道德約束跟個(gè)人情感之間的沖突影響了他對其他家庭成員的看法。直到中年,他還理解不了家庭的快樂和喧鬧,這或許是導(dǎo)致他與弟弟周作人失和的原因之一。”黃喬生認(rèn)為,魯迅的家庭生活在某種程度上影響了他不同時(shí)期的作品風(fēng)格。他在給許廣平的信中曾講述自己以前的生活狀態(tài),大意是他一度很悲觀——不只是對政治的悲觀,還有對家庭生活的悲觀,幾乎到了不想再留存世間的程度。周作人曾談到,魯迅唯一的愛情小說《傷逝》寫的不是戀人,而是他們兄弟之間的決裂。

“魯迅早期的很多作品,都能讓人感覺到孤獨(dú)感。比如,《祥林嫂》《藥》都充滿陰郁之氣,作品中很少描寫家庭生活,即便戀愛都寫得比較縹緲。”黃喬生說,在創(chuàng)作散文詩集《野草》的過程中,魯迅內(nèi)心的矛盾達(dá)到極致,可以說是在生死之間抉擇。如《影的告別》一文這樣寫道:“我不過一個(gè)影,要?jiǎng)e你而沉沒在黑暗里了。”

黃喬生認(rèn)為,在跟許廣平的交往過程中,魯迅的內(nèi)心慢慢融化,散文集《朝花夕拾》的創(chuàng)作就是他內(nèi)心回暖的過程,里面的《從百草園到三味書屋》《藤野先生》等文章都是帶著溫情回憶過去。魯迅在家書中也談到祖父、族群中的一些人,以及紹興的地方文化對他的影響,王陽明等很多大師都是紹興人。“家庭、家族、地方文化、社會(huì)生態(tài),把這些脈絡(luò)追溯下來,放在一起,才能更立體、全面地理解魯迅。”

書信中的魯迅側(cè)面

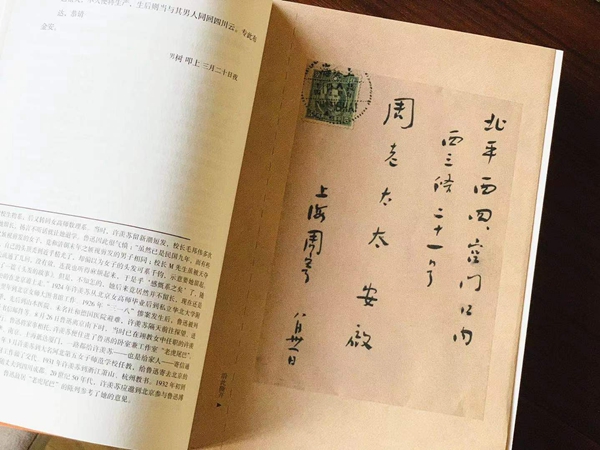

在整理家書的過程中,黃喬生還發(fā)現(xiàn)了魯迅不為人知的一面。比如,在跟許廣平的通信中,他會(huì)議論一些自己看不上的文人學(xué)者。魯迅和許廣平當(dāng)年在編輯出版《兩地書》時(shí)把這些內(nèi)容刪掉了,怕引起口舌之爭。但《魯迅家書》依據(jù)原稿,恢復(fù)了這些內(nèi)容。在給母親的信件中,魯迅呈現(xiàn)了與他嚴(yán)肅形象反差較大的輕松有趣一面,而且多是與兒子海嬰有關(guān)的。比如,“近來似較為聽話,不甚無理取鬧,當(dāng)因年紀(jì)漸大之故,惟每晚必須聽故事,講狗熊如何生活,蘿卜如何長大等等,頗為費(fèi)去不少工夫耳。”

《魯迅家書》內(nèi)文實(shí)拍,魯迅寫給母親的書信(影印版)。

還有一些信件內(nèi)容讀起來有心酸之感。如魯迅向母親解釋自己身體不好又不能停筆休息的原因:“因發(fā)熱,躺了七八天,醫(yī)生也看不出什么毛病,現(xiàn)在好起來了。大約是疲勞之故……賣文為活,和別的職業(yè)不同,工作的時(shí)間總不能每天一定,閑起來整天玩,一忙就夜里也不能多睡覺,而且就是不寫的時(shí)候,也不免在想想,很容易疲勞的。此后也很想少做點(diǎn)事情,不過已有這樣的一個(gè)局面,恐怕也不容易收縮。”

據(jù)黃喬生介紹,魯迅寫給母親的信大體是報(bào)喜不報(bào)憂,但在給愛人許廣平的信中,魯迅則更多袒露自己對人生的真實(shí)思考。如一封信中這樣寫道:“我想,苦痛是總與人生聯(lián)帶的,但也有離開的時(shí)候,就是當(dāng)睡熟之際。醒的時(shí)候要免去若干苦痛,中國的老法子是‘驕傲’與‘玩世不恭’,我自己覺得我就有這毛病,不大好。苦茶加‘糖’其苦之量如故,只是聊勝于無‘糖’,但這糖就不容易找到,我不知道在那里,只好交白卷了。”

魯迅精神的現(xiàn)實(shí)意義

“雖然在魯迅的家書中能看到他溫和親切的一面,但我想強(qiáng)調(diào)的是,剛毅是魯迅貫穿始終的品質(zhì)。他犀利的眼光、抗?fàn)幍木瘛⒎词〉囊庾R(shí)、批判社會(huì)的責(zé)任擔(dān)當(dāng),即便在后期溫馨的家庭生活中,仍然沒有失去,他始終是一個(gè)戰(zhàn)士。”黃喬生認(rèn)為,如果沒有剛毅的一面,魯迅就失去了在中國文學(xué)史上的重要意義。“魯迅被譽(yù)為中國新文學(xué)第一人,新在哪?魯迅真正把‘人’確定在文學(xué)的中心位置。他表現(xiàn)的是人的精神氣質(zhì),是為人的進(jìn)步、社會(huì)的發(fā)展創(chuàng)作文學(xué)。《吶喊》中的祥林嫂、《白光》中的陳士成,讀者看后會(huì)感覺有一塊石頭壓在心頭。他要叫醒人,啟發(fā)人,提升人,要給人指引,這是他所有文學(xué)作品的出發(fā)點(diǎn)和力量所在,也是魯迅的偉大之處。”

“我們現(xiàn)在強(qiáng)調(diào)文化自信,魯迅對中國文化有沒有自信?當(dāng)然是很有自信的,但自信是建立在自我解剖的基礎(chǔ)上。”黃喬生表示,魯迅曾有過“沉默的十年”,就是從日本留學(xué)回來的1909年到寫第一篇白話小說《狂人日記》的1918年,他很少發(fā)表作品,而是一門心思研讀、剖析中國古代文化,比較中外文化,最后形成自己對中國社會(huì)和民族性的理解,得出中國人究竟應(yīng)該怎么自信、怎么前進(jìn)的結(jié)論。

黃喬生認(rèn)為,《拿來主義》《中國人失掉了自信力嗎?》這兩篇文章應(yīng)被視為魯迅晚年的文化定論。此外,他在逝世之前幾個(gè)月還寫了《立此存照》的系列短評,講中國人如何更嚴(yán)格地審視及健全國民性格,這也是給國人留下的文化遺囑。“現(xiàn)在,我們?nèi)匀恍枰斞高@樣的人,他不是躺平的人,而是站直的人!現(xiàn)代社會(huì),我們面臨豐厚復(fù)雜的中華文化傳統(tǒng),如何去整理吸收傳承?我們同時(shí)面臨豐富多彩的國外文化,怎樣去辨別吸收融合?我們更期待像魯迅這樣的巨匠、大師出現(xiàn),把這條路繼續(xù)走下去。”