1988年2月,張棗在成都。(肖全/攝)

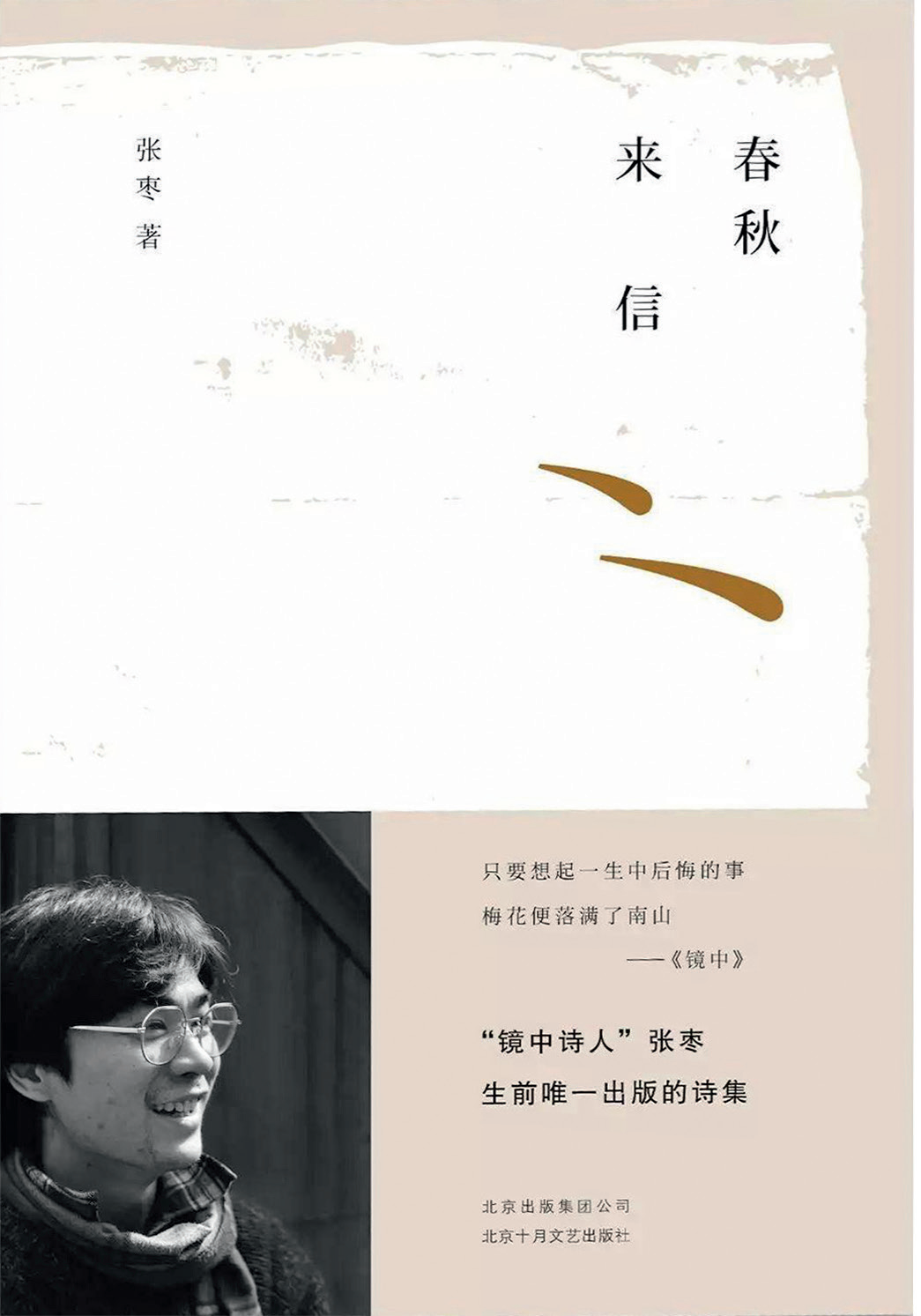

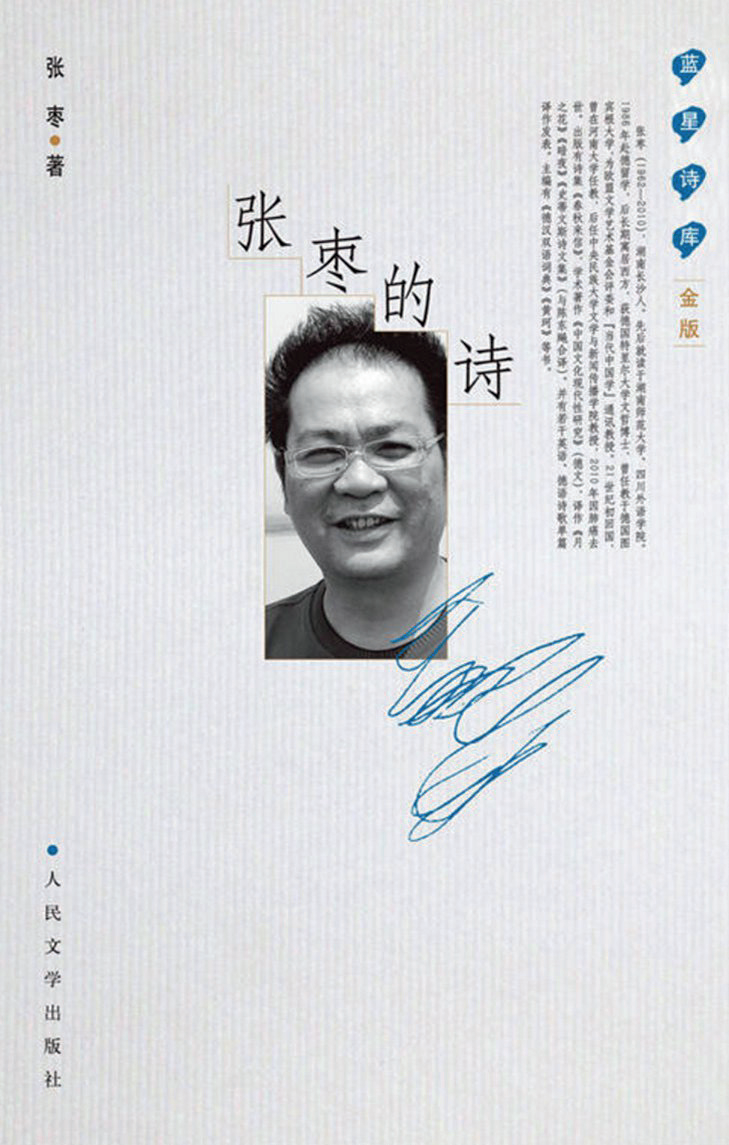

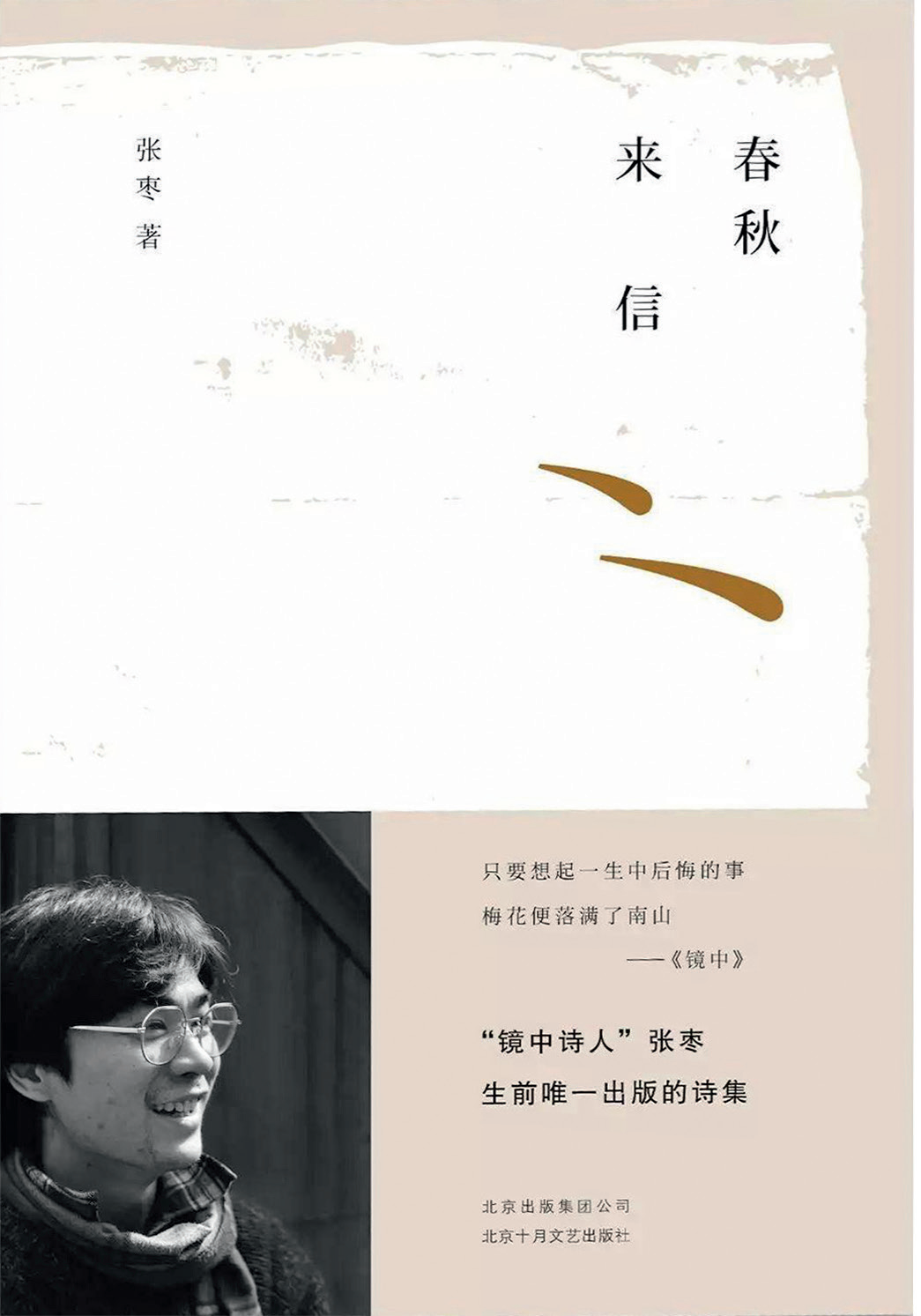

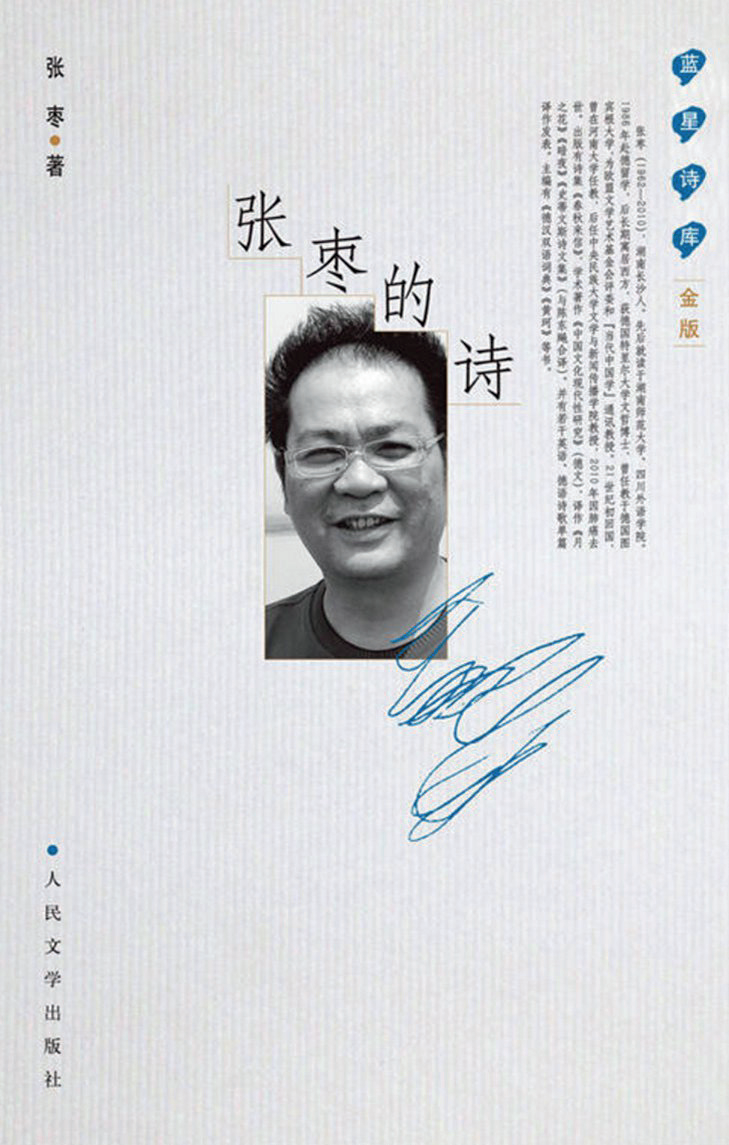

1988年2月,張棗在成都。(肖全/攝) 張棗(1962年—2010年)生于湖南長沙,詩人、學者、詩歌翻譯家。上世紀80年代初,以詩作《鏡中》《何人斯》一舉成名,后赴德留學、任教。21世紀初回國,任教于中央民族大學,2010年因肺癌去世。已出版作品集《春秋來信》《張棗的詩》《張棗隨筆選》,譯作《暗夜》《史蒂文斯詩文集》等。近日,其最全詩文集《張棗詩文集》(5卷)出版。

1984年深秋的一個黃昏,張棗去找好友柏樺,過“談話節”。兩人將見面比作節日,一則見面不易,當時張棗在四川外國語學院讀書,住在重慶市沙坪壩區歌樂山下,柏樺任教于西南農業大學,位于市郊北碚,兩地相隔三四十公里,跋涉不易,常常個把月才能見上一面,每次見面都彌足珍貴;二則兩人心靈相通,因詩歌結下友誼,一旦交鋒便停不下來,從黑夜到黎明,用張棗的話說,“每次都要說好幾噸話,隨風飄浮”。

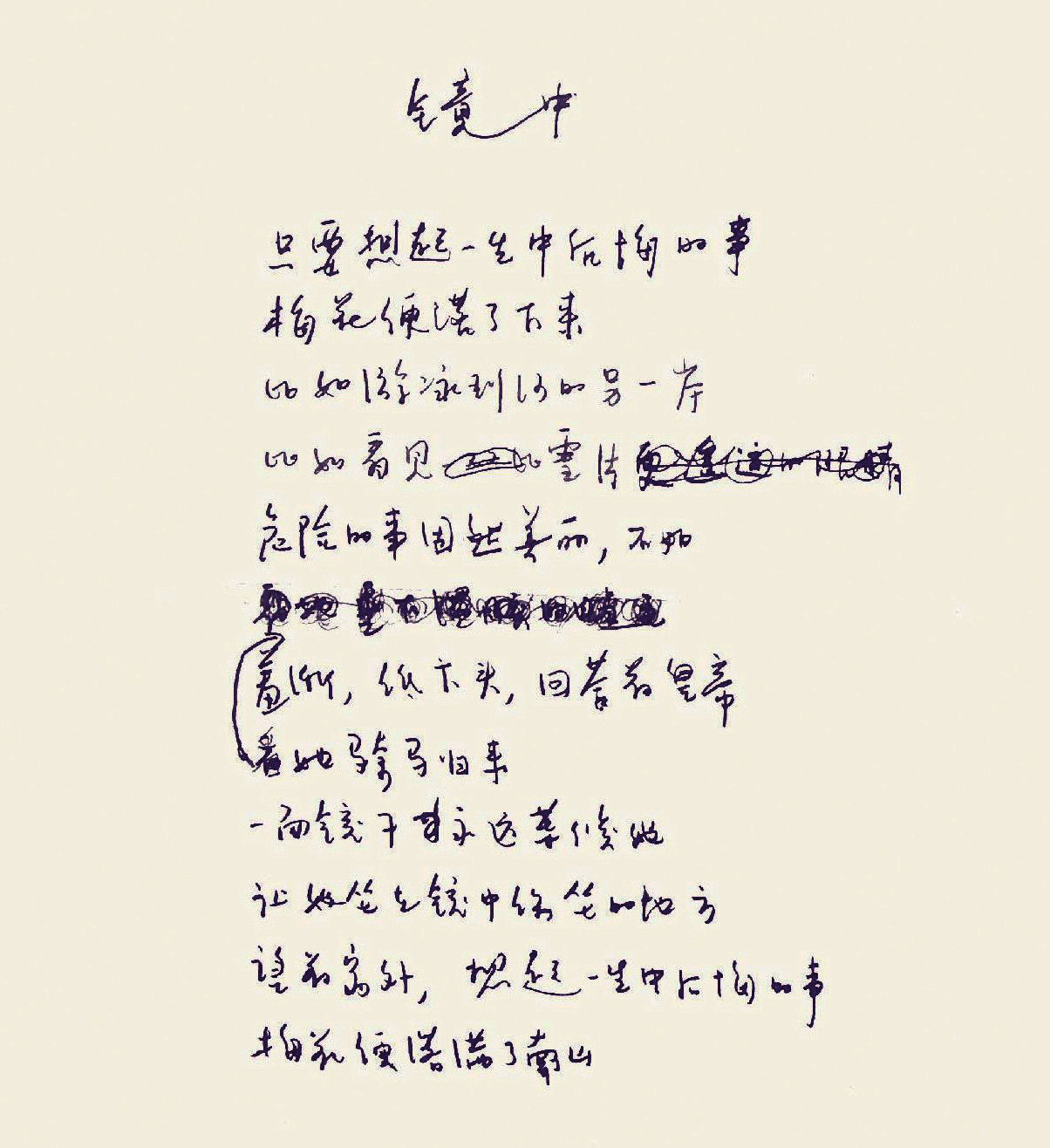

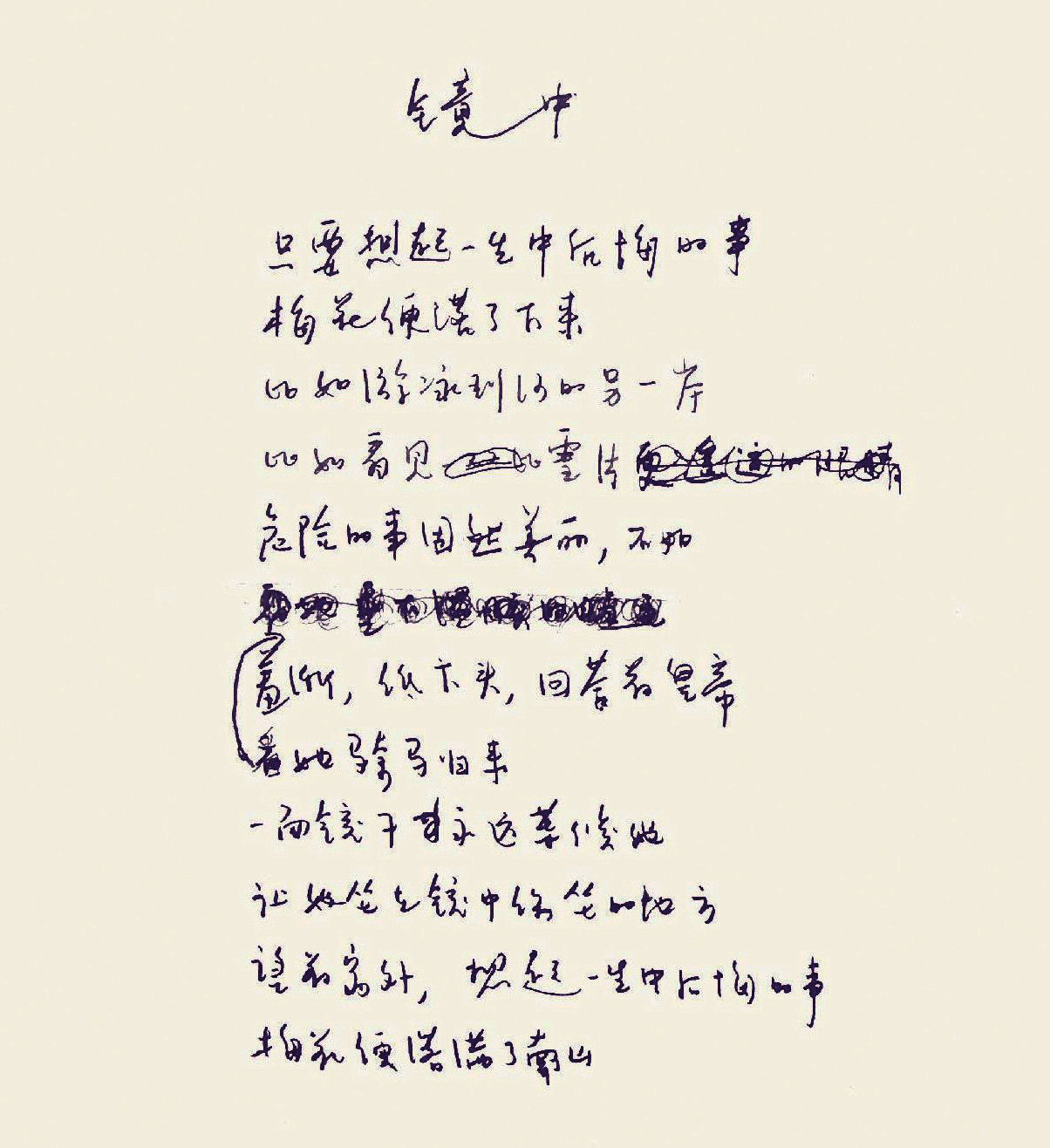

這一次,除了滿腹話語,張棗還帶來了兩首新寫的詩——《鏡中》和《何人斯》。關于《鏡中》,他沒有太大信心,想聽聽好友的意見。柏樺看完后,鄭重地對他說:“這是一首會轟動大江南北的詩。”后來,這預言成了真,《鏡中》被廣為傳誦,風靡一時,張棗由此成名。直到今天,一提起他,人們都會默念《鏡中》結尾那句詩:望著窗外,只要想起一生中后悔的事/梅花便落滿了南山。

11年前的春天,恰逢梅花飄落,張棗病逝。之后,幾乎每到此時,熟識的或者陌生的,總有人在不同的地方以不同的方式懷念他。作為曾跟隨張棗3年的學生,顏煉軍這些年一直在搜集、整理與老師相關的資料,如今終于完成一樁夙愿——將其詩文集結起來,分詩歌、譯作、講稿隨筆、書信訪談和論文共5卷,成書《張棗詩文集》,于近日出版。“既是懷念,也是告慰。回憶他的過往,品讀他的詩句與詩意,總能有一些隱秘的共鳴,還有共享的甜。”顏煉軍對《環球人物》記者說。

通紅熾熱的鐵,一下子被投進涼水中

寫下《鏡中》時,張棗還未滿22歲。當時的他,清瘦俊朗,有著青年詩人的昂揚、清新和灑脫。

柏樺長張棗6歲,兩人相識時柏樺已在詩壇小有名氣。因為都喜歡詩歌,兩人一有空就聚在一起,最難忘的莫過于“談話節”。柏樺后來回憶過其中的一次談話——也是在1984年,《鏡中》和《何人斯》發表之前,他和張棗從黑夜談到第二天黎明,半夜時分,柏樺打開窗戶,任由晚風吹進煙霧繚繞的房間,窗外滿天星光。后來,張棗在詩作《秋天的戲劇》中寫下當時的細節:“貧困而又生動,是夜半星星的密談者。”

與柏樺一樣,詩人傅維也是張棗那個時期最重要的伙伴。他們一起辦刊,在操場上聊純粹的詩歌,在食堂或街頭聚餐,看面館美麗的姑娘……那段時光被認為是張棗“最光華奪目的時間”,尤其在《鏡中》與《何人斯》發表之后,他的宿舍成了全國文學青年的朝圣點。張棗有些招架不住,總是逃出來,要么找朋友到公園喝茶,要么去歌樂山曬太陽。至于校內那些詩歌討論會等熱鬧場合,他大多選擇隱身。

當時的川渝之地,像極了一個詩歌的大磁場,張棗是磁極之一。后來,張棗、柏樺、鐘鳴、歐陽江河以及翟永明,5位活躍在詩壇的人經常同時出現,被合稱為詩歌界“四川五君子”。

這樣的生活,到1986年斷了線。

那一年,張棗與本校德國外教達格瑪戀愛,決定去德國結婚定居。當時,國內正是詩歌的“黃金時代”,張棗自言出國“就像是離開一個大party”。但他也坦承自己的私密目的:“我特別想讓我的詩歌能容納許多語言的長處……我可以完全接受更好的東西,在原文中吸取歌德、里爾克這樣的詩人。而且我也需要一種陌生化……知道漢語真正的邊界在哪里。”

在德國,沒人知道他是一個詩人。他一度有整整3個月沒怎么講話,只有在超市買東西時才勉強說聲“謝謝”。最難熬的是,他再也不能與好友在夜里談詩。為此,他開始給國內的朋友寫信,寫給柏樺、鐘鳴、陳東東等人,談論詩歌與生活。這次《張棗詩文集》的書信訪談卷收錄的書信,大都是那一時期寫的。

“我是一塊燒著通紅熾熱的鐵,一下子被投進了涼水之中。”1987年5月,張棗在給柏樺的一封信中寫道。他講到自己在特里爾大學的生活,那里面山臨水,風景宜人,黃昏除上課外,常常背書和散步,“詩歌多天未發生,心急如焚”。在給陳東東的信中,他寫自己突然脫發,“一摸腦袋,嘩啦嘩啦掉了一大片”,還提到自己正在創作一部長篇小說《蝴蝶的傳說》,講一個中國詩人在歐洲。

就這樣,張棗在德國生活20多年,偶爾回國。其間,他讀了博士,在圖賓根大學教了5年學,離婚又再婚,有了兩個孩子。他一直堅持寫詩——在德國,他每次自我介紹都說,“我是張棗,我是一個詩人”。代表作《卡夫卡致菲麗絲》《跟茨維塔伊娃的對話》等,都是當時所寫。1996年,他將自己的63首詩結集出版,取名《春秋來信》,算是他公開出版的第一本詩集。

只是在國外待得愈久,鄉愁愈濃烈。張棗的想法與出國前發生轉變,開始“渴望生活在母語的細節中”,認為作為詩人的命運只有回到祖國才能圓滿。

張棗的學生顏煉軍主編的《張棗詩文集》和張棗的作品《春秋來信》《張棗的詩》《張棗譯詩》。

張棗的學生顏煉軍主編的《張棗詩文集》和張棗的作品《春秋來信》《張棗的詩》《張棗譯詩》。 “像是忘了自己會寫詩”

2005年,張棗到河南大學任教,開始多半時間在國內。2007年下半年,他到中央民族大學任教,教授中國現當代文學、比較文學等課程,算是徹底回了國。

顏煉軍就是在此時遇到張棗。當時,他在中文系讀研究生,一開始并不是張棗班里的學生,但對張棗仰慕已久,便常常去蹭課,兩人由此熟識。后來,他讀博士,因導師出國,張棗成了他的代理導師。

“我之前讀過他的詩,也看到過他年輕時的照片。在課堂上見到真人時,發現大不一樣,他已步入中年,稍有些發福,頭發稀疏。他很愛笑,眉毛一斜,笑容的閥門就打開了,嘩嘩流出。”顏煉軍回憶說。在他的印象中,張棗是一個“鮮艷的中年人”:穿著鮮艷,噴香水,背大雙肩包,穿寬筒牛仔褲,顯得很酷。

詩歌、文學是嚴肅的,但張棗的課堂是活躍的。他給每個同學起一個綽號,稍胖的叫“小胖”,名字里有“晶”字的叫“亮晶晶”,姓林的女生叫“林妹妹”,顏煉軍則被叫“顏哥”。他喜歡和學生互動、討論,一節課幾乎能把每個人都叫一遍。“靈動、有趣,但不失精確和系統,就像織布機織布一樣,一針一線地講。”顏煉軍說,如今他在浙江工業大學教書,有時也會講老師的詩。

這次《張棗詩文集》的隨筆講稿卷就收錄了一些張棗給研究生上課時的講稿。他講艾略特的《荒原》(The Waste Land),由“waste”(垃圾、廢物)聯想到20世紀初的工業革命,再延伸到人們對物的消耗與追求,“我們生活的意義被簡單地定義為完成物欲”;他一字一句分析龐德翻譯的《長干行》,講西方如何通過學習中國古典詩歌來表達現代性,之后又反過來影響中國現代詩歌;他講葉芝、聞一多、卞之琳、魯迅等,從這些現代主義詩人身上尋找其詩學理念、創作意圖,以及文本實踐。

課堂之外,張棗也很關心學生,“特別細心,永遠讓你覺得他替你著想”,顏煉軍說。有一段時間,他經常跟著張棗蹭飯,晚上九十點鐘,兩人相約在校園散步,談文學、談詩歌、談生活。作為詩人的張棗,也會談起創作上的焦慮,“我對自己想做的那個事情一直充滿了激情,但總有一些東西在阻礙我真正做成。在我而言,這些障礙就是對自己的恐怖,我必須戰勝自己對寫作的恐怖”。

那一時期,詩人張棗的創作速度越來越慢,用陳東東的話說,“像是忘了自己會寫詩”。

離開故土20多年,國內發生翻天覆地的變化,詩歌之于中國社會,也發生了巨大的變化——不再是上世紀80年代理想高揚的中心位置,詩歌逐漸被邊緣化,詩人很難成為明星。面對此,張棗常常有一種“丟失感”。2009年秋天,陳東東去北京找張棗,兩人去了一趟大覺寺,回來后的晚上,張棗指著墻上鏡框框起的一幅字,上面是賈島的詩句“秋風吹渭水,落葉滿長安”,說:“看到這幅字我就會想,什么時候我可以寫一首詩,有這樣的滋味。”

同年11月,陳東東在上海再次見到張棗時,發現他的身體已有明顯不適。兩人和朋友一起吃晚飯,吃到正暢快時,張棗突然一通大咳,咳得扛不住,不得不離席。那段時間,顏煉軍和同學們也發現老師的身體出了問題,“他常常感到背疼,偶爾咳嗽,呼吸困難”。

顏煉軍至今還記得最后一次見到老師張棗那一幕。那是2009年年底的某一天,大雪初停,天氣微寒。在中央民族大學上完一上午的課,饞嘴的張棗想去吃頓好的,便叫上顏煉軍。學生攙著老師走出學校西門,在附近的一家小店吃了一碗熱騰騰的桂林米粉,之后將老師送上出租車,望著他離開。

“沒想到,這是我和老師的最后一面。”顏煉軍回憶說。兩天后,張棗查出肺癌晚期,隨后回圖賓根治療——他的妻子還留在德國。第二年,2010年3月8日,他病逝的消息傳出,享年48歲,僅留下百余首詩歌。

上圖:1984年,翟永明(左一)、歐陽江河(左二)、張棗(左三)在成都。

上圖:1984年,翟永明(左一)、歐陽江河(左二)、張棗(左三)在成都。

下圖 :張棗寫于1984年秋的名詩《鏡中》原始手稿。 “寫作就是追求失敗”

張棗去世后,柏樺說:“張棗帶給我們的損失,至少目前還無法評估。”也有評論家說:“他的離去是一個詩歌奇才的隕落。”

當時,國內詩歌界和藝術界連續舉辦了好幾場張棗紀念會。作為學生,顏煉軍也參與了幾場,“他在我們這些朋友、學生心目中是一個玩心、童心很重的人,留下的都是好玩的回憶,所以紀念會一開始是肅穆和憂傷的,到后來大家一起回憶他,就都開懷大笑”。

“他是那樣熱愛生活,愛它的甜,愛它的性感。”柏樺在追憶的文章中寫道。

張棗這一生都在追尋甜,不僅是生活之甜,還有詩歌之甜。“詩歌也許能給我們這個時代元素的甜,本來的美。這就是我對詩歌的夢想。”就在2008年3月,中央民族大學張棗的宿舍里,顏煉軍和他曾有過一次長談,在長談中張棗說到了自己的詩歌夢想。他所謂的詩歌之甜,是自然界元素本身的甜,未曾經過加工和異化,“詩歌就應該去發現、捕捉這種甜”,他說。

在張棗心中,中國古典詩歌的高級之處就在于它是一種贊美的,“甜是它的關鍵元素”。早在少年時期,他就體會到這種甜。10歲時,他有段時間跟著外婆一起生活,外婆是舊時代少有的讀過書的老人家。某天早晨,外婆抱怨起張棗夜里睡相糟糕,順口說了句杜甫的詩:“真是‘嬌兒惡臥踏里裂’啊。”在聽了外婆的解釋后,他覺得“嬌兒”用得真好,“這句詩讓我一下子感到世界的不一樣,體會到了詩的愉悅。這種愉悅是觸及靈魂的,當然就激發了我對詩歌的追尋。”張棗后來回憶說,那是他對詩歌的第一次開悟。

不到16歲,張棗便考入湖南師范大學,之后又到四川外國語學院讀研究生,成名詩壇,又在海外生活20多年,再回國教書,直到去世。

一生短暫,張棗寫下的詩只百余首。關于創作,他常常說“如履薄冰”,稍不滿意就銷毀。漢學家顧彬曾說他浪費了自己的才華,他自己卻說:“寫作就是一件無用的事,是浪費生命、青春年華的頹廢行為……就是追求失敗。”

中年張棗在德國圖賓根的街頭。

中年張棗在德國圖賓根的街頭。 張棗的最后時光是在圖賓根大學度過的。治療期間,他偶爾會寫寫畫畫,寫下諸多斷句,一直到實在不能寫的那一刻。其中唯一一篇標明了日期“1月13日”的《燈籠鎮》,被眾好友定為絕筆。詩中寫道:老虎銜起了雕像/朝最后的林中逝去/雕像披著黃昏/像披著自己的肺腑/燈籠鎮,燈籠鎮,不想呼吸。

張棗屬虎,在那一刻,這位敏感的詩人已經預見了自己的命運。而在另一首未完成的詩《鶴君》中,他又對自己說:“別怕。學會藏到自己的死亡里去。”后來,陳東東讀到這句詩時,記起2008年,他和張棗在同里古鎮參加“三月三詩會”,有一天晚上,兩人談起詩人的歸宿,張棗曾說:我們就該用文字把自己藏起來,最終活成一個傳說……

如今來看,張棗果真將自己藏起,找到了最終的歸宿。( 吳舒霈 本刊記者 陳娟)