他一直專注歷史和現(xiàn)實(shí)中被忽略的蕓蕓眾生,近些年走訪古籍修復(fù)師、理發(fā)師、陶藝師等,寫就小說《瓦貓》

葛亮,1978年生于南京,現(xiàn)居香港,作家、香港浸會(huì)大學(xué)副教授。哲學(xué)博士,畢業(yè)于香港大學(xué)中文系。著有長篇小說《朱雀》《北鳶》,小說集《七聲》《戲年》《謎鴉》《浣熊》,文化隨筆《繪色》等。近日出版新作小說《瓦貓》。

數(shù)年前,葛亮讀曹雪芹的《廢藝齋集稿》,其中一章是《南鷂北鳶考工志》,記載了風(fēng)箏的扎、糊、繪、放“四藝”。這一章序言的末尾,曹雪芹寫道:“以集前人之成。實(shí)欲舉一反三,而啟后學(xué)之思……匯集成篇,以為今之有廢疾而無告者,謀其有以自養(yǎng)之道也。”讀到此,葛亮很是感慨,“教的是制風(fēng)箏之法,目的卻是對(duì)弱者的給養(yǎng)。對(duì)殘疾者,曹氏并未直接接濟(jì),而是‘授人以魚,不如授人以漁’,教他們‘自養(yǎng)’之道,寓藝于義。這既是入世之書,也是濟(jì)世之書”。

由此,風(fēng)箏便在葛亮心中扎了根。2016年,他的長篇小說《北鳶》出版,鳶即風(fēng)箏,貫穿整個(gè)故事,也引出了一位扎風(fēng)箏的匠人——龍師傅。為寫小說,他走訪了一些風(fēng)箏手藝人,包括著名的曹氏風(fēng)箏傳人,“了解了這門手藝的細(xì)節(jié),行業(yè)內(nèi)的更迭。同時(shí),也對(duì)匠人精神有了更深的理解,比如匠人們對(duì)信義、對(duì)信仰的敬畏等”,葛亮對(duì)《環(huán)球人物》記者說。

匠人內(nèi)在的精神品格打動(dòng)了葛亮,也牽引著他走近這群人。于是,他為自己定下一個(gè)“匠人系列”的寫作主題,開始尋訪各地工匠,古籍修復(fù)師、理發(fā)師、木雕師、陶藝師、云錦大師等,花費(fèi)4年時(shí)間,最終完成《書匠》、《飛發(fā)》和《瓦貓》3個(gè)故事,收錄在小說《瓦貓》中,于近日出版。

“這是一本有關(guān)手藝人的書,然而又不全是。他們的尊嚴(yán)、執(zhí)著與信仰,如棱鏡,折射這世上大多數(shù)的我們。他們是這時(shí)代的理想主義者,行到水窮處,坐看云起時(shí)。”葛亮說。

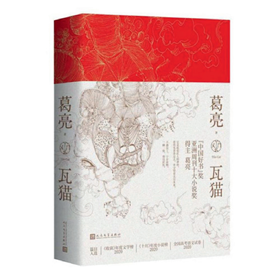

葛亮的新作《瓦貓》和前作《問米》《朱雀》《北鳶》。

葛亮的新作《瓦貓》和前作《問米》《朱雀》《北鳶》。 良工,故物

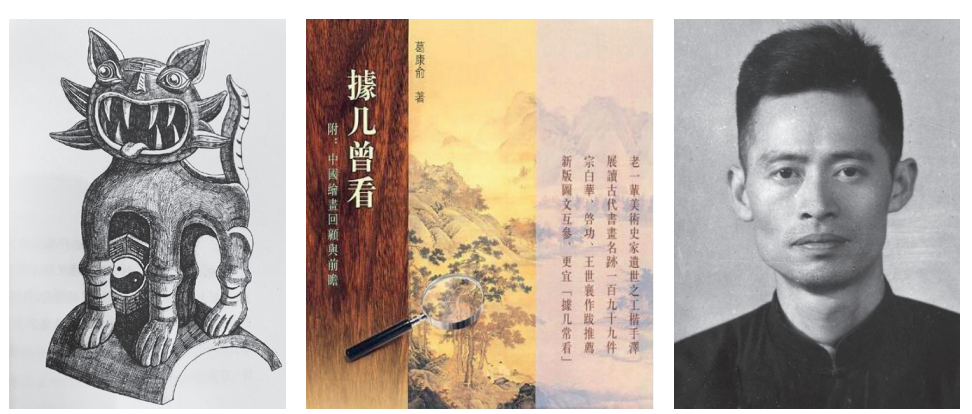

《瓦貓》的開篇故事《書匠》,緣起于葛亮祖父的遺作《據(jù)幾曾看》。

祖父葛康俞教授,為中國近代著名藝術(shù)史家,生于1911年,早年畢業(yè)于國立杭州藝術(shù)專科學(xué)校,與李可染、艾青等同窗。上世紀(jì)40年代,避難于四川江津,在一所中學(xué)里任美術(shù)教員。平日里,他常念及之前與家人、朋友在案幾上欣賞書畫的樂趣,于是便開始搜尋記憶,回顧昔日所見書畫名跡,或辨析源流,或闡發(fā)畫理,并用小楷記錄下來,成稿9萬多字,取名《據(jù)幾曾看》。啟功、宗白華都曾讀過,并為之題寫書跋。這手稿一直在家族內(nèi)部流轉(zhuǎn),到葛亮手里時(shí),“竹紙發(fā)了霉,書稿也受了潮氣,還好外面有一層油紙,又用木夾板包著。只是部分書頁粘連在一起”。

為修復(fù)手稿,葛亮請(qǐng)來古籍修復(fù)師,做了一番“會(huì)診”,將之恢復(fù)如初。“整個(gè)過程,對(duì)我有一種強(qiáng)烈的撞擊感。原來一本書的修復(fù)是那么繁雜的一項(xiàng)工程,需要20多道工序:溜口、悶水、倒頁、釘紙捻、齊欄、修剪……”

在小說《書匠》中,他寫了兩個(gè)古籍修復(fù)師的故事:一個(gè)是簡,曾在香港開書店,后到英國,習(xí)得西方古籍修復(fù)之術(shù);一個(gè)是老董,年輕時(shí)在北京肄雅堂當(dāng)過學(xué)徒,繼承中國古籍修復(fù)的技藝,歷經(jīng)“文革”后流落街頭,擺攤修鞋。“兩人學(xué)養(yǎng)、傳承不同,但殊途同歸,都講究不遇良工,寧存故物。”這是修書行內(nèi)傳下來的一個(gè)老規(guī)矩,意思是說如果沒有手藝修復(fù)如初,不如不修。

“我們講匠,即百工,技藝是他們的為匠之本。”葛亮說。比如老董,修《八閩通志》,紙頁都粘連在一起,硬成“板磚”,他放在蒸鍋里蒸,結(jié)果大功告成。還有一次,修復(fù)一本清雍正國子監(jiān)刊本《論語》,舊書皮用的是清宮內(nèi)府藍(lán)絹,燒毀了一多半,絹好找,難在調(diào)不出藍(lán)絹的“藍(lán)”。老董堅(jiān)持“修舊如舊”,依照古法,做各種試驗(yàn),最終染出藍(lán)絹,成了修書界的英雄。

為寫《書匠》,葛亮走訪了不少古籍修復(fù)師,發(fā)現(xiàn)他們大都“閉門造車”,“終日坐對(duì)古書,極少與外界打交道”。而《飛發(fā)》里的理發(fā)師,則完全不同,理發(fā)師每日和人打交道,和時(shí)代、潮流密切相連。

寫《飛發(fā)》那段時(shí)間,葛亮一邊在大學(xué)教書,一邊四處尋覓傳統(tǒng)理發(fā)店。無論上海派還是香港風(fēng),小店鋪或是大公司,一旦遇到心儀的理發(fā)師,他就走進(jìn)店里,坐下來剪頭發(fā),和他們聊天,聽他們講故事。最終,他寫下一場(chǎng)海派理發(fā)店與香港“飛發(fā)”(粵語意為“理發(fā)”)店之間的江湖爭奪戰(zhàn),跌宕起伏,令人唏噓。

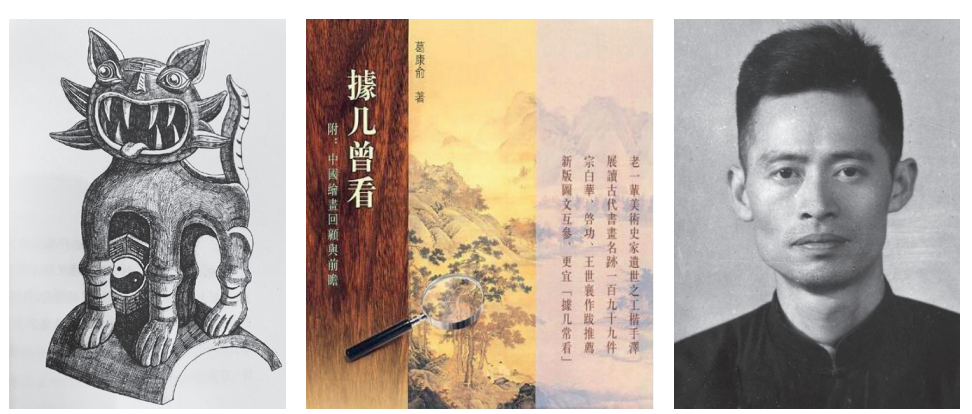

至于《瓦貓》的故事,葛亮則將目光延展至西南邊地。瓦貓,本是云南的一種建筑文化,陶藝制作,過去作為“鎮(zhèn)宅神獸”被放置于瓦房之上。上世紀(jì)三四十年代,云南龍泉古鎮(zhèn)曾聚集了一批制作瓦貓的陶藝匠人。葛亮到那里走訪,發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)匾炎兂梢粋€(gè)開發(fā)區(qū),瓦貓匠人也四散各地。“但意外的是,西南聯(lián)大多位著名學(xué)者,如聞一多、梁思成夫婦的故居,包括近代重要的科研院如史語所、中國營造學(xué)社等,都作為文物保護(hù)單位被留存下來。”

寫作時(shí),他便將《瓦貓》的故事背景放置在民國,講述西南聯(lián)大學(xué)生寧懷遠(yuǎn)和瓦貓匠人后人榮瑞紅的愛情故事,中間穿插聞一多、梁思成等人在此地的生活經(jīng)歷。“無論知識(shí)分子,還是匠人,都有自己非常獨(dú)特的人文理想,有職業(yè)上的持守和信仰,這種信仰將兩者連接起來。而這種連接也將匠人精神升華了,成為我們?nèi)宋膫鹘y(tǒng)中很重要的一部分。”葛亮說。

左圖:“鎮(zhèn)宅神獸”瓦貓,云南的一種建筑文化,被放置于瓦房之上。

左圖:“鎮(zhèn)宅神獸”瓦貓,云南的一種建筑文化,被放置于瓦房之上。

右圖:葛亮的祖父葛康俞和其遺作《據(jù)幾曾看》的書影。因?yàn)橐迯?fù)這本遺作手稿,葛亮結(jié)識(shí)了一些古籍修復(fù)師。 規(guī)矩、傳承與自洽

葛亮一直想寫有關(guān)匠人的小說,對(duì)他們的手藝、故事充滿好奇。關(guān)于手藝,他的最初印象來自外公家里的茶葉盒。外公以前經(jīng)商,遇到一個(gè)南洋商人,對(duì)方贈(zèng)他一只錫制茶葉盒,盒身上雕刻游龍戲鳳,龍須躍然,鳳尾亦搖曳如生。只是時(shí)間久了,顏色變得暗沉。

“我記事時(shí)還在用,春天擱進(jìn)去明前的龍井茶,到中秋泡出來,還是一杯新綠。”葛亮回憶說。后來,茶葉盒不知去向,外公每每喝茶,會(huì)嘆息說“時(shí)下所謂真空包裝,其實(shí)是將茶‘養(yǎng)死了’”。他當(dāng)時(shí)年少,不懂器物的技藝,但從外公口中,也算知曉手工之意義。這次為寫“匠人系列”,他走訪10多種匠人,對(duì)“匠”有了更深入的理解。

讓他感觸頗深的是走訪云錦大師。目前,在絲制工藝品當(dāng)中,只有云錦一直保留著傳統(tǒng)的提花木機(jī)織造。第一次看到3米的大花樓織機(jī),葛亮很震驚。他記得,當(dāng)時(shí)一位云錦師傅講了一個(gè)故事:1956年,定陵出土了一件萬歷皇帝的龍袍。該龍袍制作工藝精湛,但出土后即碳化,成了一觸即碎的瀕危文物。文物修復(fù)專家用了近3年的時(shí)間復(fù)制,在最后關(guān)頭遇到了棘手的問題——龍袍的染色。“龍袍的色澤大有講究,隨晝夜更替而變化。日光充足時(shí),它呈現(xiàn)帶有紅光的黃色;在夜晚微弱燭火下,則發(fā)出輝光熠熠的赤色。”后來,文物修復(fù)專家找印染專家請(qǐng)教,其中一個(gè)印染師傅在古書《唐六典》中發(fā)現(xiàn)一句話:“自隋文帝制柘黃袍以聽朝,至今遂以為市。”抱著試一試的想法,專家們找到柘木原料,將其加工,對(duì)龍袍復(fù)制品進(jìn)行染色,最終成功。

“我們常常以為傳統(tǒng)的東西、傳統(tǒng)工藝是可以被取代的,其實(shí)不然。”葛亮說,各個(gè)工種由新變舊的過程,不是簡單的優(yōu)勝劣汰,而是一種推陳出新,不斷地融通、交替和連接。

在推陳出新的過程中,匠人們還要遵循行業(yè)內(nèi)承傳至今的規(guī)矩,“實(shí)則戴著腳鐐跳舞”。葛亮曾去澳門走訪一位佛像木雕的曾木匠,他是國家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“木雕—神像雕刻”的傳承人。“聊天時(shí),他特別強(qiáng)調(diào)有關(guān)佛像與工藝品的區(qū)別,同樣一塊木頭,工藝品可順應(yīng)木頭的品種、材質(zhì)及制作的季節(jié),信馬由韁出奇制勝;但佛像的制作,則要依據(jù)規(guī)制,在原材料基礎(chǔ)的使用上極盡綢繆。”葛亮說。當(dāng)時(shí),曾木匠舉了一個(gè)例子,廟宇中,善男信女,舉目膜拜,之所以四方八面看菩薩低眉,皆覺得神容慈悲,佛頭俯仰的角度至關(guān)重要,關(guān)乎一系列的技術(shù)參數(shù)。

葛亮走訪匠人,最初是為了搜集他們的故事,但日子久了,他漸漸生出一些心得與愧意。“在人們的印象中,這些傳統(tǒng)技藝正在走向式微或消失,對(duì)匠人們難免生出同情之意,覺得應(yīng)該唱挽歌。但其實(shí)他們比我們想象得都要過得欣然。”

在《書匠》里,簡除了一位專業(yè)弟子,還收了一些“非專業(yè)弟子”。他們來自各行各業(yè),有的是興趣使然,有的為打發(fā)時(shí)間,有的則是尋求心靈安慰。“老的,做下去,并不以傳承為唯一任務(wù),大約更看重心靈的自洽;年輕的,將手藝本身視作生活,這生活是豐盈的,多與理想有關(guān),關(guān)乎選擇與未來。”葛亮說。

將心比心,人之常情

從2007年至今,葛亮在香港浸會(huì)大學(xué)任教,教授現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)史、文學(xué)與電影等課程。疫情期間,他都是隔著屏幕給學(xué)生上課,“現(xiàn)實(shí)空間和虛擬空間交互,開始覺得挺魔幻的,但現(xiàn)在已經(jīng)很習(xí)慣了”。之前,閑余時(shí)間,他喜歡在香港游走,走街串巷,或者到島上去,如今很少出門。平日里,除了備課、上課,就是看電影和寫作。

寫作之于葛亮,是一種沉淀之道。年少時(shí),受父親影響,他讀古典小說,《閱微草堂筆記》《東京夢(mèng)華錄》等,還有比較冷門的《耳新》《何典》等筆記體小說。父親通曉俄語,也給他推薦俄羅斯文學(xué)作品。“后來才知,這些早期的閱讀,讓我建立起最初有關(guān)文學(xué)審美的意識(shí),敘事的技巧以及語言運(yùn)用方面俗與雅的觀念。”葛亮說。這種影響,之后也延續(xù)到他自己的寫作上。

葛亮的寫作始于香港。2000年,他到香港大學(xué)讀碩士,研究現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),第二年,他開始寫作。寫的第一篇小說叫《無岸之河》,講述一個(gè)年輕大學(xué)教授的浮生六記,發(fā)表在《收獲》上。他還喜歡泡圖書館,“那里有很多影碟,看電影成了寫作和作論文間的句讀”。他一邊看電影,一邊為報(bào)紙寫影評(píng)。

讀大學(xué)時(shí),葛亮的研究方向是城市文化,他的寫作也多以城市為背景。在《朱雀》里,他寫南京城及生活在那里的幾代人的滄海桑田、風(fēng)云變遷;在《北鳶》里,他虛構(gòu)了一座北方城市襄城,透過外祖父的人生故事講家族史;到了《瓦貓》,故事的發(fā)生地又變成南京、香港和龍泉。“城市,總是個(gè)悲喜劇交相輝映的地方。”他寫城市,終歸是在寫人,寫蕓蕓眾生。

上圖:葛亮在香港大學(xué)讀完碩士和博士,圖為他在港大留影。

上圖:葛亮在香港大學(xué)讀完碩士和博士,圖為他在港大留影。

下圖:葛亮在澳門走訪佛像木雕匠人。 葛亮很喜歡沈從文的《長河》,那是一部未完成的小說。與《邊城》一樣,這部小說寫的也是湘西和生活在那里的人們,“面對(duì)未知的‘新生活’和外來勢(shì)力的侵蝕,那里的人們依然保留著至善至美的樸素人性。”葛亮說,這實(shí)際上就是中國傳統(tǒng)文化中的“常與變”的辯證與博弈。

最近,葛亮正在寫一部新長篇,將“常與變”植根于嶺南。他以飲食為切入點(diǎn)和脈絡(luò)。上世紀(jì)六七十年代的香港,經(jīng)濟(jì)起飛,一時(shí)間新的舊的、南的北的、本土的外來的,百川匯海,一邊角力,一邊碰撞,一邊融合,飲食也被裹挾其中,成了透視時(shí)代的一枚小切片。葛亮寫一對(duì)制點(diǎn)心的師徒的故事,小說已完成其中一個(gè)篇章《燕食記》,發(fā)表在《收獲》上。

寫作20年,葛亮一直相信“好的文學(xué)形式可以滲入到大眾生活的肌理”。他將自己的創(chuàng)作體會(huì)總結(jié)為八個(gè)字:將心比心,人之常情。他專注于民間,專注于歷史或現(xiàn)實(shí)中被忽略的小人物、小細(xì)節(jié),讓時(shí)代風(fēng)雨滲入人間草木,“也許我們太過注重縱橫捭闔、揮斥方遒的人物,他們代表時(shí)代在過渡節(jié)點(diǎn)的因素,但真正推動(dòng)歷史前行的,還是廣袤的蕓蕓眾生”。(吳舒霈 本刊記者 陳娟)