余明輝,1970年生于河南省淅川縣。1986年入伍,退役后進(jìn)入淅川外貿(mào)局工作,后任外貿(mào)站副站長(zhǎng)。2001年赴伊朗開設(shè)外貿(mào)辦事處,2003年在阿富汗獲得外貿(mào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照后工作至今。現(xiàn)任中國(guó)阿拉伯經(jīng)貿(mào)促進(jìn)專業(yè)委員會(huì)主任。

2018年,余明輝在第四屆“跨喜馬拉雅發(fā)展論壇”上發(fā)言。

2002年的春天,余明輝第一次來(lái)到阿富汗,被戰(zhàn)火中的滿目瘡痍所震驚。他是懷著商貿(mào)往來(lái)的想法到此的。盡管當(dāng)時(shí)有同樣想法的中國(guó)人寥寥無(wú)幾,余明輝還是克服種種困難,在阿富汗開設(shè)了一個(gè)經(jīng)貿(mào)辦事處,用他的話說(shuō),這是一個(gè)“窗口”。

20年后,小小的“窗口”變成了拔地而起的“中國(guó)城”,成了中國(guó)企業(yè)進(jìn)入阿富汗市場(chǎng)的重要通道。余明輝的故事也成了“中國(guó)城”的名片,濃縮了一批中國(guó)人在21世紀(jì)初的“西行漫記”。現(xiàn)在,這個(gè)故事經(jīng)常被阿富汗的合作伙伴講給各界人士聽,百講不厭。

“中國(guó)有無(wú)盡的生產(chǎn)力,阿富汗有遍地的土特產(chǎn);中國(guó)的巨大產(chǎn)能需要全球市場(chǎng),阿富汗的戰(zhàn)后重建物資匱乏。兩國(guó)有著廣闊的互補(bǔ)空間。很多人覺得阿富汗又亂又窮,其實(shí)它是一個(gè)新興市場(chǎng),擁有被嚴(yán)重低估的發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;余明輝對(duì)《環(huán)球人物》記者說(shuō)。

炮火中初見阿富汗

上世紀(jì)80年代中后期,余明輝在部隊(duì)服役了3年,退伍后被分配到淅川外貿(mào)局工作。由于業(yè)務(wù)能力突出,他在幾年后被破格提拔為干部,擔(dān)任外貿(mào)站副站長(zhǎng)。

進(jìn)入90年代,改革開放的力度不斷增加,余明輝覺得外貿(mào)行業(yè)應(yīng)該改變之前等著訂單上門的方式,要主動(dòng)邁出國(guó)門聯(lián)系業(yè)務(wù),而且客戶也不該局限于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家。從1994年到1999年,他一直嘗試拓展海外貿(mào)易范圍,最后將目光投向了中東地區(qū)。

2001年,余明輝來(lái)到伊朗首都德黑蘭,設(shè)立了一個(gè)經(jīng)貿(mào)辦事處。“當(dāng)時(shí)條件簡(jiǎn)陋,我們只是在當(dāng)?shù)刈饬藥组g房,由中國(guó)廠家提供貨源,商品包括瓷器、服裝、紡織品等,我們負(fù)責(zé)出口到伊朗。”

阿富汗是余明輝的下一個(gè)目標(biāo)。但他沒想到,辦事處剛剛在伊朗站穩(wěn)腳跟,美國(guó)就發(fā)生了“911”事件,美軍隨后入侵阿富汗,中東局勢(shì)驟然緊張。

在這種情況下,余明輝還是決定去阿富汗考察一下從事經(jīng)貿(mào)活動(dòng)的可能性。他花了很大力氣,通過伊朗外交部門拿到了赴阿簽證。由于政局動(dòng)蕩,在阿富汗使館發(fā)放的簽證上,文字都是手寫的。

2002年3月,余明輝第一次踏上阿富汗的土地。盡管做了充分的思想準(zhǔn)備,他還是被見到的景象深深地震驚。

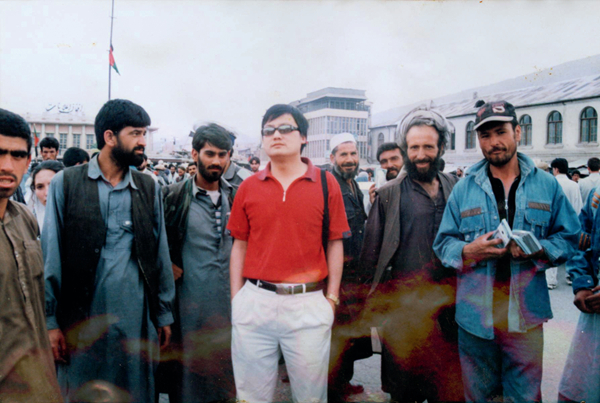

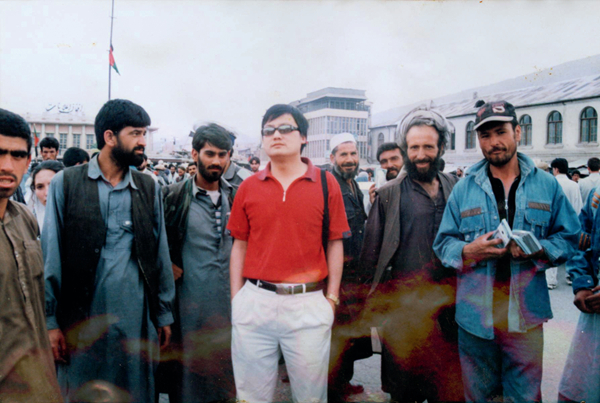

2002年春,余明輝(中)第一次到達(dá)阿富汗。

“陪我去的翻譯,也是位中國(guó)人,還有一位伊朗國(guó)家電視臺(tái)的記者。我們一過海關(guān)就看不到任何管理人員了,只好在漫天風(fēng)沙里打了一輛出租車。路過一個(gè)村子時(shí),村民說(shuō)前面正在打仗,你們等等再走吧。”余明輝回憶道。

等了兩個(gè)多小時(shí),前面的仗暫時(shí)告一段落,余明輝一行趕緊上車,想盡快沖過這段危險(xiǎn)之地。

“那條路已經(jīng)稱不上是路了,全是大大小小的炮彈坑,我們被顛簸得暈頭轉(zhuǎn)向,幾乎要翻車。道路兩旁就是堡壘,架著機(jī)槍,長(zhǎng)長(zhǎng)的槍筒對(duì)著我們,隨時(shí)有走火的可能。我們等于是在槍口下硬闖。”余明輝已經(jīng)顧不上擔(dān)心自己,他最害怕的是翻譯出事。

“陪我來(lái)的翻譯是德黑蘭大學(xué)的中國(guó)留學(xué)生。來(lái)之前,他的家人再三勸阻,如果他不來(lái)我是絕對(duì)不會(huì)勉強(qiáng)的。但考慮到我不會(huì)說(shuō)當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言,危險(xiǎn)性太大,他還是瞞著家里人來(lái)了。如果出了事,我怎么對(duì)得起人家?”

出發(fā)前,那位伊朗記者告訴余明輝,阿富汗幾十年來(lái)戰(zhàn)亂不斷,“沒有法律,沒有規(guī)矩”,更看不到歷史書里描寫的昔日輝煌,“那里一切都變了”。直到親眼看到,余明輝才有了更加直觀的感受。

本來(lái)計(jì)劃一周的考察,最后花了一個(gè)月才完成。阿富汗留給余明輝的第一印象是滿目瘡痍、“一窮二白”,但同時(shí)也讓他看到了未來(lái)在廢墟之上重建的可能性。

余明輝決定在阿富汗“扎個(gè)根子”,像在伊朗那樣設(shè)立一個(gè)經(jīng)貿(mào)辦事處。

一個(gè)大機(jī)遇來(lái)了

忙完伊朗的外貿(mào)業(yè)務(wù),余明輝第二次來(lái)到阿富汗,已是2003年的夏天。他積極奔走,協(xié)調(diào)各方資源、調(diào)研行業(yè)數(shù)據(jù)、選擇辦事處地點(diǎn)……當(dāng)時(shí)的阿富汗境內(nèi)幾乎看不到中國(guó)人,余明輝第一次到中國(guó)大使館辦理相關(guān)手續(xù)時(shí),被時(shí)任駐阿大使孫玉璽看見了。孫大使覺得稀罕,從臺(tái)階上跑下來(lái)和他打招呼,問余明輝:“你是從北京來(lái)的嗎?”

2003年,辦事處正式獲得了在阿富汗從事商業(yè)投資和經(jīng)貿(mào)活動(dòng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。通過這個(gè)窗口,余明輝將越來(lái)越多的中國(guó)商品輸送到阿富汗。當(dāng)然,這是一個(gè)相對(duì)漫長(zhǎng)和艱難的過程,交通不便、信息不暢、當(dāng)?shù)卣块T效率低,基礎(chǔ)設(shè)施更是難以想象的稀缺。

余明輝回憶,當(dāng)時(shí)在阿富汗首都喀布爾打國(guó)際長(zhǎng)途電話,打到中國(guó)的價(jià)格是每分鐘1美元,而且不找零錢,打15分鐘電話收20美元是常事。好在當(dāng)?shù)厝藢?duì)中國(guó)人比較友善,每次值班經(jīng)理都會(huì)優(yōu)先接待他,免去了等待的煎熬。

雖然在阿富汗的中國(guó)人很少,中國(guó)商品卻是海量的存在。海拉特是阿富汗西部的一座主要城市,20年前,當(dāng)?shù)嘏l(fā)市場(chǎng)里已經(jīng)有大量中國(guó)制造的電子產(chǎn)品和日用商品了:廣東產(chǎn)的CD機(jī),江蘇產(chǎn)的毛毯,上海產(chǎn)的藥品……銷量都非常可觀。

“其實(shí)中國(guó)人在阿富汗做生意是有不少優(yōu)勢(shì)的。我們?cè)谧诮獭⒄蔚确矫媾c當(dāng)?shù)厝藳]什么矛盾,反而西方人更敏感一些。但中國(guó)人做生意比較著急,短期內(nèi)賺不到錢就走了,很多項(xiàng)目半途而廢。相比之下,歐美、日韓的企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打,反而能收獲長(zhǎng)期回報(bào)。”余明輝說(shuō)。

還有一個(gè)深層原因,就是中國(guó)人骨子里更看重穩(wěn)定安全的社會(huì)環(huán)境和營(yíng)商環(huán)境。能長(zhǎng)期留在阿富汗的中國(guó)企業(yè),基本上是搞工程建設(shè)的,由于顧慮安全問題平時(shí)總是大門緊閉,中國(guó)員工也不愿意出來(lái)與當(dāng)?shù)厝私涣鳌?/div>

“你不融入當(dāng)?shù)兀B婚喪嫁娶的習(xí)慣都不知道,大家彼此不了解,什么事情都不好辦。”余明輝說(shuō)。

到2013年,美國(guó)、歐盟、印度、土耳其、伊朗等國(guó)都在阿富汗設(shè)立了項(xiàng)目中心或商務(wù)中心,而作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體的中國(guó)在阿富汗仍然沒有“大本營(yíng)”,中資企業(yè)還處于單打獨(dú)斗的散沙狀態(tài)。

改變這種狀態(tài)的轉(zhuǎn)折點(diǎn),就是中國(guó)提出“一帶一路”倡議。余明輝感覺一個(gè)大機(jī)遇來(lái)了。在與國(guó)內(nèi)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的專家溝通之后,他下定了決心:“我們要建一個(gè)中國(guó)城,成為中國(guó)企業(yè)進(jìn)入阿富汗的大本營(yíng),也是中阿兩國(guó)經(jīng)貿(mào)的紐帶、信任的基石、交易的平臺(tái)。”

當(dāng)時(shí),余明輝負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)已經(jīng)不局限于貿(mào)易,而是擴(kuò)大到了工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域。他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)先后投資建設(shè)了3個(gè)工廠,其中效益最好的是明海鋼鐵廠,一期項(xiàng)目的產(chǎn)量供不應(yīng)求,正計(jì)劃上馬二期項(xiàng)目。“如果只從經(jīng)濟(jì)角度考慮,建鋼鐵廠肯定比建中國(guó)城賺錢多、賺錢快。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、國(guó)家戰(zhàn)略的角度考慮,中國(guó)城的意義更加重大。所以我們暫停了明海鋼鐵廠二期項(xiàng)目,優(yōu)先啟動(dòng)了中國(guó)城項(xiàng)目。”

“用什么鑰匙開什么鎖”

中國(guó)城的地址定在喀布爾,2014年正式立項(xiàng)。除了自己的團(tuán)隊(duì)外,余明輝還聯(lián)合了一批阿富汗的老朋友共同參與。2017年,中國(guó)城主體建筑大樓破土動(dòng)工,負(fù)責(zé)施工的是幾名阿富汗地產(chǎn)商,同時(shí)也是該項(xiàng)目的股東。

大樓共10層,外觀采用了連體雙子塔形式,窗戶、陽(yáng)臺(tái)都帶有中式特點(diǎn)。工期歷時(shí)兩年,其間遇到過大大小小的意外,主要的困擾是當(dāng)?shù)匾恍┸婇y、幫派不時(shí)前來(lái)騷擾、敲詐,現(xiàn)場(chǎng)的保安與之發(fā)生過沖突,有一次雙方動(dòng)了棍棒,大樓的玻璃都被歹徒砸碎了。

余明輝出面與相關(guān)勢(shì)力交涉,嚴(yán)正告誡對(duì)方:“這里建設(shè)的是中國(guó)城,你們之前不知道,我們不追究了,以后不允許你們?cè)賮?lái)鬧事!”之后再也沒有出現(xiàn)過類似情況。

“我在阿富汗時(shí)間久了,知道用什么鑰匙開什么鎖。”余明輝說(shuō)。因?yàn)榘⒏缓沟奶厥馇闆r,在這里做成一件事的難度可能是國(guó)內(nèi)的十倍、百倍。這些問題確實(shí)影響了中國(guó)企業(yè)的投資信心,也是在阿中國(guó)人一直不多的根本原因。“所以我們必須組建一個(gè)維護(hù)中國(guó)人利益的機(jī)構(gòu),這正是中國(guó)城的意義所在。我們會(huì)整合當(dāng)?shù)刭Y源,當(dāng)中國(guó)企業(yè)利益受損的時(shí)候,能幫他們解決問題。”

在項(xiàng)目建設(shè)過程中,余明輝先后聯(lián)系了1300多家中國(guó)企業(yè),舉辦各類調(diào)研會(huì),針對(duì)在阿富汗投資興業(yè)的實(shí)際問題征求意見和建議, 希望將更多企業(yè)引入阿富汗市場(chǎng)。

2019年夏天,大樓建成交付,之后又修建了樓前廣場(chǎng)、綠化帶及安全設(shè)施等。眾多國(guó)內(nèi)企業(yè)也陸續(xù)前來(lái)考察。

2020年6月30日,中國(guó)城正式開張營(yíng)業(yè)。“一帶一路”“中國(guó)城”的中英文霓虹燈牌鑲嵌在樓頂,從5公里外的山坡上看得一清二楚。為了做這兩個(gè)燈牌,余明輝找了四五家當(dāng)?shù)毓荆玫脑O(shè)備及原料都來(lái)自中國(guó),但技術(shù)上完成不了,最后還是在深圳做好后裝船運(yùn)過來(lái)的。

建成后的阿富汗中國(guó)城。

“無(wú)論過程多艱難,中國(guó)人終于在阿富汗有了工作和生活的平臺(tái)。我們慢慢聚集在一起,就能彰顯團(tuán)結(jié)的優(yōu)勢(shì)。”在余明輝看來(lái),戰(zhàn)后重建中的阿富汗有著無(wú)窮無(wú)盡的需求,與中國(guó)市場(chǎng)高度互補(bǔ)。這個(gè)擁有4000萬(wàn)人口的國(guó)家,為很多外國(guó)中小公司提供了發(fā)展機(jī)遇。十幾年間,土耳其、伊朗等國(guó)的食品廠、水泥廠規(guī)模擴(kuò)大了百倍以上。外資藥店、電線經(jīng)銷商、建材公司也都收獲了豐厚的回報(bào)。

“在阿富汗經(jīng)商確實(shí)有麻煩,但哪里完全沒有麻煩呢?中國(guó)城可以幫助企業(yè)更好地融入當(dāng)?shù)兀J(rèn)識(shí)更多朋友。只要我們尊重他們的文化習(xí)俗和處事方法,各種問題會(huì)得到妥善解決的。”余明輝說(shuō)。

“不能照搬中國(guó)經(jīng)驗(yàn)”

雖然新冠疫情對(duì)全球貿(mào)易的影響巨大,但阿富汗中國(guó)城始終沒有中斷業(yè)務(wù)發(fā)展。開業(yè)當(dāng)年,“城”里生意興隆,各方面反應(yīng)良好,當(dāng)年就實(shí)現(xiàn)了營(yíng)銷平衡。2021年4月,中國(guó)城舉辦了“中國(guó)制造走進(jìn)阿富汗”系列博覽會(huì)及商務(wù)洽談會(huì),在當(dāng)?shù)厣探纭⑵髽I(yè)界及民間產(chǎn)生了更大的反響。

過去兩年,阿富汗政權(quán)更迭、被美西方制裁,但中國(guó)城的業(yè)務(wù)并沒有受到太大影響。2022年4月,余明輝作為項(xiàng)目中方負(fù)責(zé)人與阿富汗政府簽署了3000畝地的轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將創(chuàng)建阿富汗中國(guó)城國(guó)際產(chǎn)業(yè)園。這是阿富汗政府首次向外國(guó)公司轉(zhuǎn)讓土地。同月,中國(guó)城獲得了喀布爾國(guó)際機(jī)場(chǎng)廣告牌的使用權(quán),成為第一家得到此項(xiàng)授權(quán)的外國(guó)公司。余明輝希望,未來(lái)可以更好地向阿富汗人民展示中國(guó)商品。

2022年4月,余明輝參加阿富汗中國(guó)城國(guó)際產(chǎn)業(yè)園土地轉(zhuǎn)讓簽約暨奠基儀式。

對(duì)于到阿富汗開拓市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè),余明輝有自己的觀察:“中國(guó)企業(yè)進(jìn)入阿富汗市場(chǎng),一般會(huì)經(jīng)歷3個(gè)階段:一開始因媒體報(bào)道而感到恐懼;經(jīng)過一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)沒有想象中危險(xiǎn),于是興奮起來(lái),什么都想嘗試;深入了解后遇到許多實(shí)際問題,無(wú)從下手,又產(chǎn)生畏難情緒甚至放棄。”

余明輝建議中國(guó)企業(yè)不僅要從商業(yè)上,更要從文化上去了解阿富汗,包括這里的風(fēng)土人情、宗教習(xí)俗、法律法規(guī)、交易習(xí)慣,乃至什么人可以合作、什么人不可以打交道,辦事該找什么部門、有哪些程序,都要了解清楚,才能避免走彎路。

“在阿富汗做生意,不能照搬中國(guó)經(jīng)驗(yàn)。”余明輝坦言,自己在阿富汗工作生活了20年,也不是一帆風(fēng)順的。“中國(guó)城的發(fā)展是在走彎路、繳學(xué)費(fèi)的基礎(chǔ)上換來(lái)的,現(xiàn)在我們?nèi)匀恢?jǐn)慎從事,從來(lái)不敢懈怠。”他愿意將自己的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)分享給同胞,也愿意將積累的資源分享給來(lái)到這片土地上的每一個(gè)中國(guó)人。

“中國(guó)城是中阿貿(mào)易的橋梁,使中國(guó)企業(yè)、中國(guó)商品有了直接和阿富汗市場(chǎng)對(duì)接的平臺(tái)和窗口,為來(lái)阿考察、開展商務(wù)活動(dòng)的人員提供安全的人脈紐帶,也讓雙方有了更多合作的可能。未來(lái),我們會(huì)繼續(xù)前進(jìn),矢志不渝地去實(shí)現(xiàn)更高的目標(biāo)。”余明輝說(shuō)。