對很多孩子來說,“創造力”最強的時候,往往是寫作業之前。

因為不想寫作業,于是看什么都有趣,手機、文具、頭發絲、家務活、窗外飄落的樹葉......世間萬物,都散發著“致命吸引力”。

尤其是過節放假之前,視線雖然投在作業本上,但心卻早已經飛到千里之外。

古今之事皆同理。你瞧!唐朝的這位小學生也被作業深深困擾著。

(供圖:@遺產君)

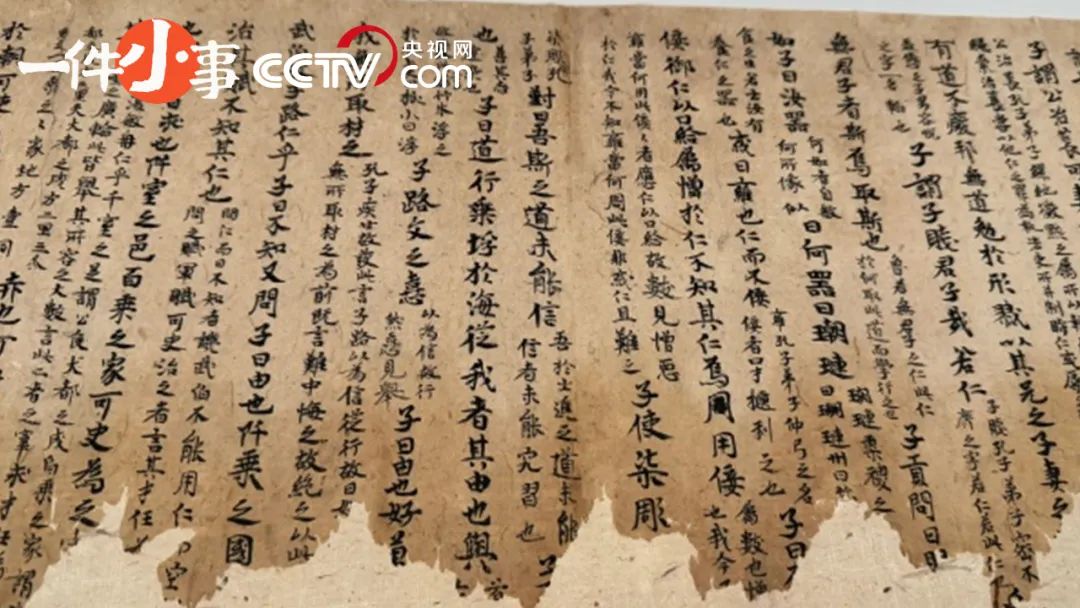

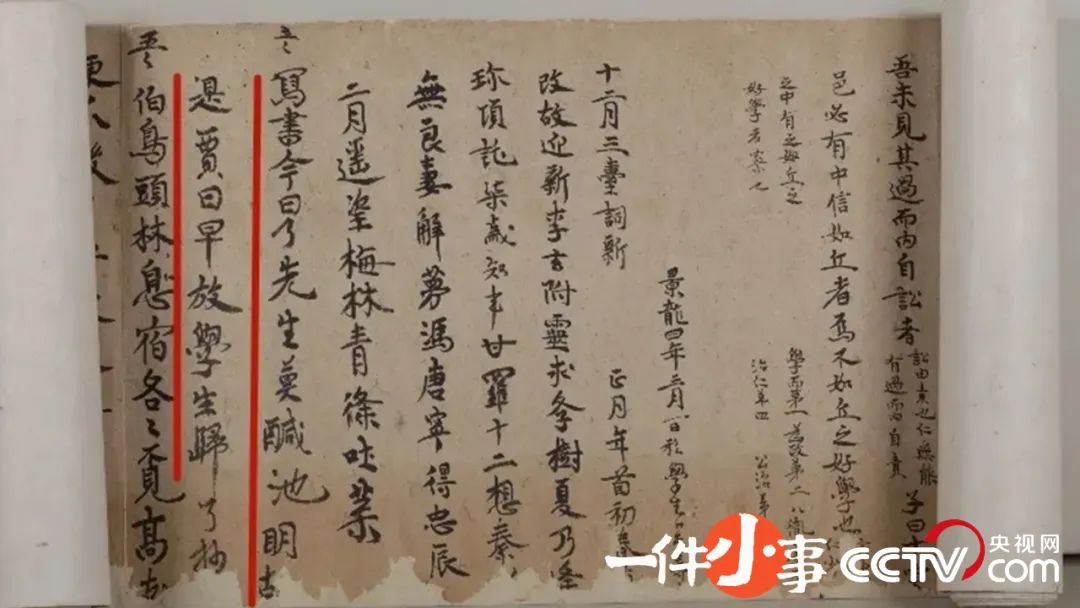

唐景龍四年(公元710年),西州(今吐魯番)高昌縣寧昌鄉厚風里,12歲的小學生卜天壽終于寫完了他的家庭作業。

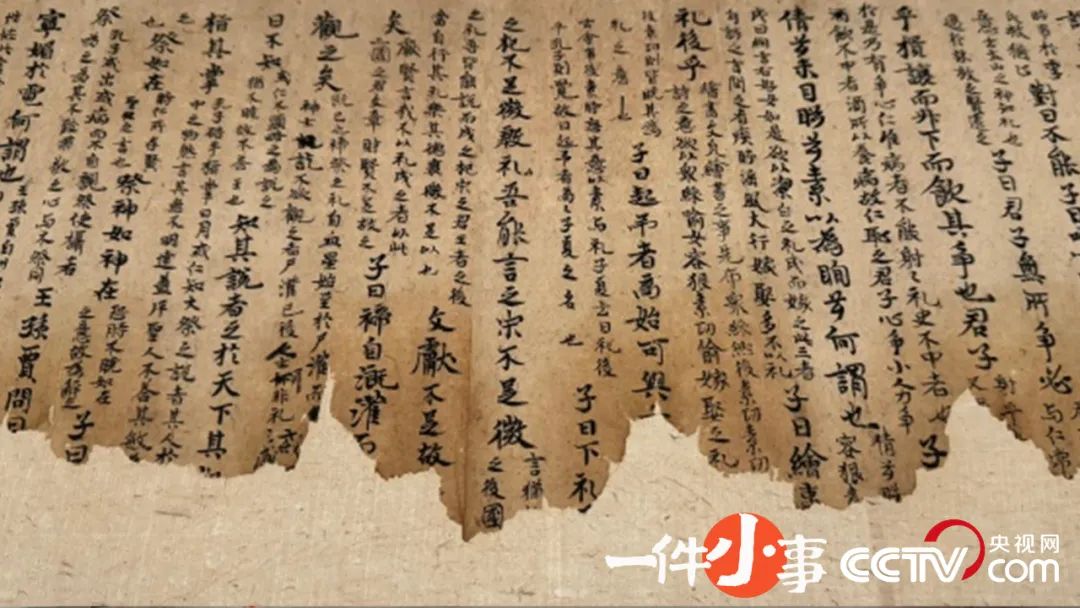

在這份5米多長的卷軸上,他用稚嫩的書法謄抄著《論語鄭玄注》和古代少兒認字讀物《千字文》這兩本書的幾個章節。或許是當時卜天壽年齡太小,抄卷中有不少錯別字。

有趣的是,他在抄寫完老師布置的作業后,還寫下了兩首充滿童趣的“打油詩”:

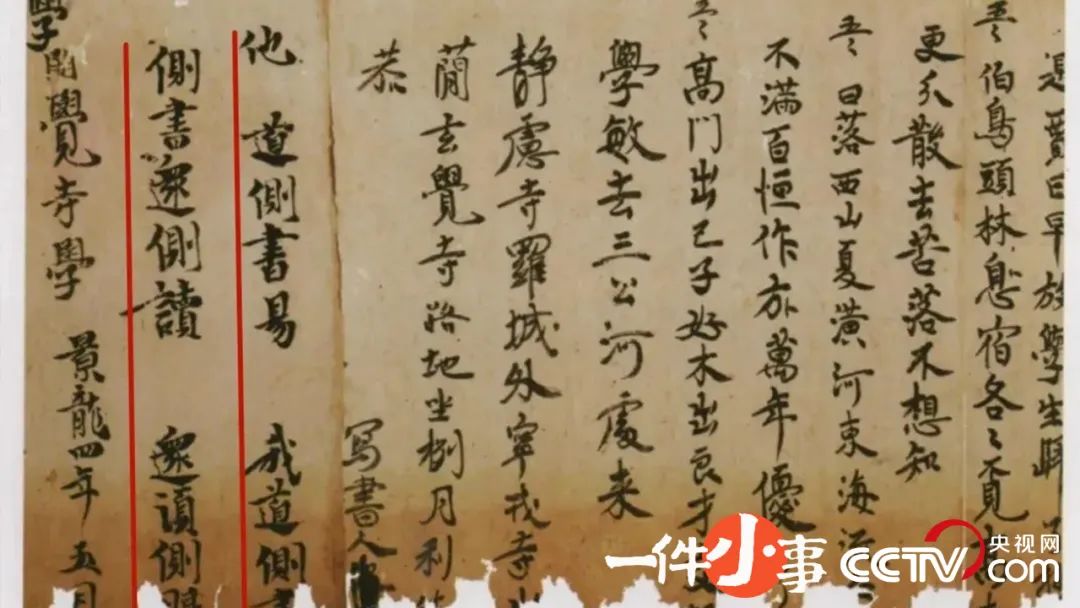

一首是“放飛自我”式的吐槽:“他道側書易,我道側書難。側書還側讀,還須側眼看”。(據推測,“側書”是一種比較復雜的書寫方式,看樣子真是比較難寫)

好不容易寫完作業,他又題詩一首:“寫書今日了,先生莫醎池(嫌遲)。明朝是賈(假)日,早放學生歸”。

“終于寫完了,老師您別嫌慢,明天放假,早點放學生我回去吧!”也許是因為著急,卜同學又寫了錯別字。

短短幾句詩,仿佛能讓人看到卜同學伏案奮筆疾書趕作業的情景。那么鮮活、靈動。只是不知道老師看到這兩首詩,會是什么樣的表情……

不過,卜天壽怎么也不會想到,自己的隨口“吐槽”在千年后仍然能戳中現代人的“痛點”,并且,這份家庭作業還成為了一份非常重要的文物。

文物考古專家介紹,從文獻學角度看,《論語鄭玄注》在唐以后就失傳了,自20世紀以來在敦煌、吐魯番等地出土了不少《論語鄭玄注》殘本,而卜天壽的抄本是其中保存較好且最長的卷子,為古代民間書法藝術和儒家經典研究提供了珍貴資料。

(供圖:遺產君)

另外,卜天壽自稱“義學生”,“義學”指唐代民間的私塾,說明在1200多年前,新疆吐魯番地區與中原地區同樣設有私塾,學習同樣的經典、書寫同樣的漢字。

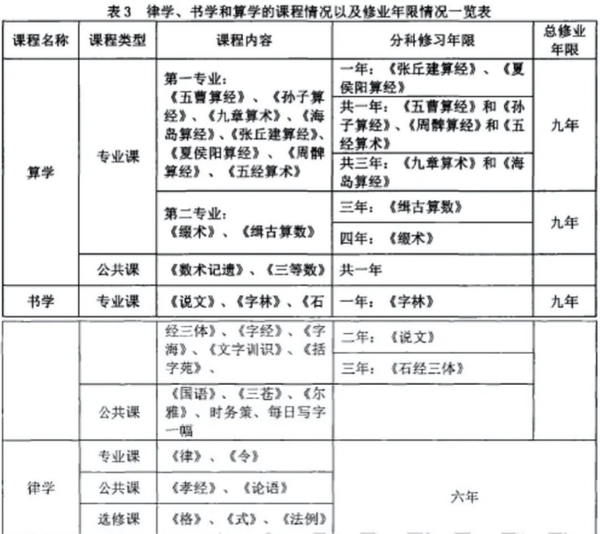

那個年代的學生,一點也不比現在的學生輕松。據考證,唐朝學校中官方認定的史學教材包括:《史記》《漢書》《后漢書》《三國志》;作為教學主體的儒經教材則包括了《詩》《書》《禮》《易》《春秋》《毛詩》《孝經》等儒家經典。

這些還只是一部分的學習內容,說明唐朝推行官學、私學力度之大,社會上科舉氛圍之濃。

學生們要學的書目眾多,考試也不少。以中央六學一館為例,除了嚴苛的入學資格考試外,考試分為旬試、月試、歲終試、畢業試四種。

古代一月分為三旬,旬試就像現在的周測,考試的內容主要是釋經講義,由博士主持,學生作答,共試三次,通過兩條以上為合格,不合格者會有相應的懲罰。

唐后期出現了月試,學生的考試成績會和在校的食宿待遇直接掛鉤,考得越好,吃得越好。

歲終試便是年末大考,考官會在一年里所教各門功課中提問大義十條,作答合格的學生可以獲得升學資格,連續三年不合格的學生將被淘汰、罷歸原籍。

畢業試則是一次對科舉考試的“模擬考”,通過了畢業試,才算是拿到了參加科舉的“準考證”。這之后,等著考生的,則是漫漫科舉之路了。

自古求學不易,相比于古人,如今的少年有了更多元化的選擇。但不管怎么選,作業都是逃不掉的。早放學、多放假,恐怕也是古今中外大多數學生共同的愿望吧。

你還記得小時候為了不寫作業,做過什么“離譜”的“抵抗”嗎?

參考文獻:

[1]韓鳳山. 唐宋官學制度研究[D].東北師范大學,2003.

舉報郵箱:jubao@people.cn

違法和不良信息舉報電話:010-65363263

由《環球人物》雜志社有限公司主管、主辦

Copyright ? 2015-2024 globalpeople.com.cn.

版權所有:環球人物網