一下飛機,迎接他的是警察的冰冷手銬。

8月24日晚,法國巴黎近郊的布爾歇機場,一架私人飛機劃破夜空的寧靜,緩緩降落。

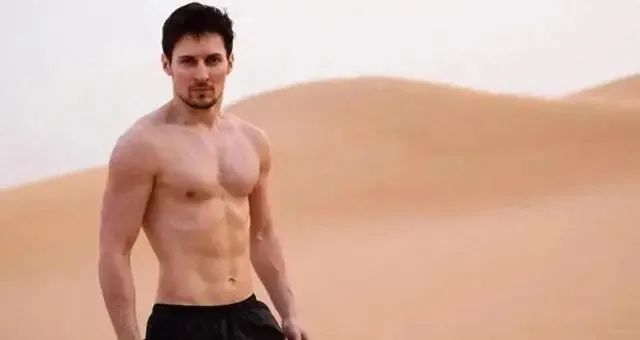

一名身材修長、氣宇軒昂的年輕人走出機艙。他那雕塑般的俊朗面容,帶著一絲旅途的疲憊——從阿塞拜疆飛到巴黎要近10個小時。

他是這架私人飛機的主人,俄羅斯知名社交媒體平臺“電報”(Telegram)的創(chuàng)始人兼CEO帕維爾·杜羅夫,號稱俄羅斯版的扎克伯格,個人財富超過150億美元。

·杜羅夫登上福布斯富豪榜。(資料圖)

這名年輕的俄裔億萬富翁,一直以低調(diào)、神秘的形象示人,很少接受公開采訪,常年在迪拜過著隱秘的生活。然而這一次,他突然被推到風口浪尖——一下飛機,迎接他的是警察的冰冷手銬。

和他一起被捕的,還有同機的網(wǎng)紅主播尤利婭·瓦維洛娃。這名24歲金發(fā)女子在社交媒體上的帖子顯示,她和杜羅夫去過包括哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和阿塞拜疆等地。

在法國媒體上,她被稱作杜羅夫的“助理”,但有人認為他倆此前頻繁同框,表明二人關(guān)系密切,可能正在戀愛。還有人懷疑她是“特工”,因其在社交媒體平臺上的信息泄露了杜羅夫的行蹤……

·瓦維洛娃曬自己乘坐私人飛機的照片。

盡管瓦維洛娃目前已被釋放,但其扮演的神秘角色,讓杜羅夫被捕事件顯得更加撲朔迷離。

·瓦維洛娃。(資料圖)

像幽靈一樣

關(guān)于杜羅夫被捕的原因尚未有明確定論。

據(jù)媒體披露,法國政府正對他所創(chuàng)辦的“電報”平臺上的一系列違法行為進行調(diào)查,包括詐騙、洗錢、販毒、有組織犯罪、兒童色情和恐怖主義宣傳等。

杜羅夫被指未能有效阻止這些犯罪活動。法國政府認為,松懈的審核規(guī)則和加密技術(shù)導致犯罪分子廣泛使用“電報”平臺從事違法活動。

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報道,有接近歐洲議會的記者透露,法國政府可能會對杜羅夫提起訴訟,并對“電報”實施歐盟制裁。

杜羅夫創(chuàng)辦的“電報”平臺在全球擁有9.5億用戶,尤其在俄語用戶中占據(jù)重要地位,其特性是:安全、自由、私密、不接受任何廣告商和政府機構(gòu)介入。英國《衛(wèi)報》稱,目前,“電報”平臺估值高達300億美元。

“電報”上的私密聊天內(nèi)容是直接進行“終對終”加密傳輸?shù)模挥杏脩艏捌淞奶鞂ο蟛拍茏x取這些信息。平臺幾乎不做任何內(nèi)容審查,保持一種“誓死捍衛(wèi)用戶數(shù)據(jù)”的形象。

而且,這款通訊軟件非常神秘。杜羅夫和4個最關(guān)鍵的成員像幽靈一樣,遍布在世界各地。他們每隔一段時間就會更換居住地,沒有人能找到“電報”的辦公地究竟在哪里。關(guān)于其總部位置、服務(wù)器所在地、團隊成員身份等,至今依舊是謎。

值得一提的是,為了反對當局針對社交媒體的審查要求,杜羅夫2013年離開了俄羅斯,此后10年在世界多地旅居。他擁有多國國籍,包括俄羅斯、法國、圣基茨和尼維斯、阿聯(lián)酋,阿聯(lián)酋是他的常住地。

·杜羅夫曬出自己在世界各地游歷的照片。

不過,杜羅夫被捕后,莫斯科向巴黎發(fā)出正式照會,要求對其進行領(lǐng)事探視。俄羅斯駐巴黎大使館也迅速要求法國當局解釋逮捕杜羅夫的原因。據(jù)俄羅斯方面表示,法方以杜羅夫擁有法國國籍為由拒絕溝通。有報道稱,由于杜羅夫是法國公民,因此不會被交換或引渡至其他國家。

針對此事,“電報”方面發(fā)表官方聲明,稱其審核工作符合行業(yè)標準,并在不斷改進。“讓平臺或其所有者對平臺上的濫用行為負責是荒謬的。”

他們對杜羅夫被逮捕表示不解——杜羅夫經(jīng)常在歐洲旅行,且平臺遵守歐盟法律,包括旨在確保安全和負責任的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的《數(shù)字服務(wù)法》。“全球有近10億用戶使用電報作為通信手段和重要信息來源,我們正等待著事情迅速解決,‘電報’與你們同在。”

·杜羅夫。(資料圖)

充滿傳奇色彩

1984年,列寧格勒(現(xiàn)名圣彼得堡),一個知識分子家庭迎來了他們的小兒子。此時,還沒人預見這個孩子將會在數(shù)字世界中掀起狂風駭浪。

·杜羅夫。(資料圖)

杜羅夫自幼展現(xiàn)出對編程的非凡才能,在國際編程比賽中屢獲佳績。學生時期,他就展現(xiàn)出了離經(jīng)叛道、桀驁不馴的一面:他曾因為不滿一位老師,而大膽“黑”進學校官網(wǎng),將首頁換成了這位老師的照片,并在旁邊寫下了“必死”的字樣。這一行為讓他在學校里名聲大噪,也讓學校的網(wǎng)管頭疼不已。

當然,他也用技術(shù)做了一些好事,比如創(chuàng)建了一個在線圖書館,方便同學們分享書籍和筆記。

2006年,杜羅夫從圣彼得堡國立大學語言學系畢業(yè)。他沒有選擇成為一名學者,而是與哥哥尼古拉一同踏上了創(chuàng)業(yè)之路。2007年,他們創(chuàng)立了VKontakte——俄羅斯版的“臉書”,定位成“尋找前同學和童年伙伴”的工具。

這個社交平臺迅速走紅,用戶數(shù)量在短短一年內(nèi)就突破了2000萬大關(guān),杜羅夫的名字也隨之響徹俄羅斯網(wǎng)絡(luò)界。2010年,VKontakte的用戶注冊數(shù)量已突破1億大關(guān)。

此時的杜羅夫經(jīng)常成為話題焦點。當互聯(lián)網(wǎng)巨頭Mail.ru收購VKontakte的傳聞鋪天蓋地時,杜羅夫以一張簡單直接的豎中指照片作為回應;面對當局對VKontakte平臺上言論的審核要求,他以一張穿著帽衫吐舌頭的小狗照片表達自己的拒絕態(tài)度。

·杜羅夫的社交媒體截圖。

最為人津津樂道的,莫過于一次“金錢之雨”。

2012年的一天,他與同事從圣彼得堡涅瓦大街辛格爾公司大樓的窗戶里,將面額5000盧布的鈔票折疊成飛機,從高空拋下,讓這些紙幣隨風飄散。

這場突如其來的“鈔票雨”立即引發(fā)轟動,無數(shù)路過的人爭相撿拾,辦公樓被圍得水泄不通,場面一度失控。

按照他的解釋,這一瘋狂舉動是為了表達“金錢是骯臟的”這一理念,同時營造一下節(jié)日氣氛。后來,紙飛機成了“電報”應用的標識。

2013年,杜羅夫出售其在VKontakte的股份,并辭去CEO一職,開始在世界各處游歷。同年,他在美國啟動帶有秘密聊天功能的“電報”項目,并宣稱“它會是全球最安全的聊天軟件”。

·杜羅夫和同事在扔“鈔票紙飛機”。

出于對“電報”保密性的自信,杜羅夫?qū)ν庑迹灰腥四艹晒ζ平馊魏螖r截到的“電報”消息,他將提供價值20萬美金的比特幣作為獎勵。

還真有一名用戶發(fā)現(xiàn)了“電報”的信息安全問題,在該問題被修正后,此名用戶得到了10萬美元的獎勵。此后,再沒人發(fā)現(xiàn)“電報”的任何安全問題,幾乎所有的西方情報機構(gòu)都曾抱怨無力破解“電報”……

憑借這一點,“電報”迅速俘獲用戶的心。上線短短8個月,用戶數(shù)就飆升至4000萬。

后來,杜羅夫公開稱贊爆料美國政府監(jiān)聽全世界的“棱鏡”計劃的記者斯諾登,并招攬他來工作。雖然斯諾登拒絕了,但杜羅夫贏得了相當多的支持,大量新用戶不斷涌入“電報”。

此外,許多人在因仇恨言論和虛假信息而被禁止使用推特或臉書后,也來到了“電報”。

現(xiàn)在,“電報”無疑已成為全球最受歡迎的社交媒體之一——月活躍用戶數(shù)跨過1億大關(guān),每日處理的信息量超過150億條。

不過,杜羅夫?qū)τ谶@些成果也并沒有過于在意。他的態(tài)度是:只要“電報”公司賺的錢能自負開銷,他就滿足了。

杜羅夫的個人生活同樣充滿傳奇色彩。他是《黑客帝國》的死忠粉絲,在任何場合都穿得像電影主人公尼奧(Neo)一樣——一身黑衣。盡管行事桀驁不馴,但他不抽煙不喝酒,甚至不吃肉或快餐,也不看電視,自稱有著近乎禁欲的生活方式。

他本人鮮少在媒體前露面,對隱私的保護有著近乎執(zhí)念的追求。有報道稱,他曾和前女友有一兒一女兩個孩子,但沒有步入婚姻殿堂。外界只知道他們住在巴塞羅那,其他的消息一概不知。

偶爾,他也會在社交媒體上高調(diào)一下。他給自己設(shè)的標簽是單身、自由主義者、飛行意粉怪獸的追隨者,崇拜蘋果公司創(chuàng)始人喬布斯和古巴革命領(lǐng)袖切·格瓦拉。

前不久他還透露,自己15年前成了一名精子捐贈者,至今已幫助12個國家的100多對夫婦生下孩子。換言之,年僅39歲的他,已經(jīng)有了100多個孩子……

·杜羅夫。(資料圖)

“線上戰(zhàn)場”

“杜羅夫是一個非常謹慎的人,如果他認為法國政府要逮捕他,不會‘不顧安全’降落在巴黎。”杜羅夫的前新聞秘書喬治·洛布什金表示。

分析人士普遍認為,該案背后疑點重重。杜羅夫的被捕可能不僅僅是一個簡單的法律問題,而是一場涉及政治、技術(shù)和國際關(guān)系的復雜博弈。

·杜羅夫。(資料圖)

有人說,“電報”拒絕對色情等無法無天的事進行監(jiān)管,因此被捕是理所當然的。法國內(nèi)政部下屬的“未成年人辦公室”在此之前的確已對他發(fā)出了通緝令。2020年爆發(fā)的“N號房事件”也是發(fā)生在“電報”的聊天室中。

也有分析認為,此次逮捕杜羅夫的舉動,目的在于打擊電報上流通的超級貨幣Toncoin。據(jù)悉,電報并未公開募股,但截至今年4月,其通過加密貨幣項目已獲得17億美元融資。通過逮捕杜羅夫,可以奪取他手里的財富。

還有人說,杜羅夫拒絕配合歐美執(zhí)法機關(guān)交出反猶太主義人員信息,通過逮捕他可以控制“電報”這一社交媒體。

不過,法國總統(tǒng)馬克龍稱,法國重視言論自由,杜羅夫被捕是正在進行的司法調(diào)查的一部分,并非政治決定。

俄羅斯軍事觀察員弗拉德·什萊普琴科等人則認為,在當前俄烏沖突的背景下,逮捕杜羅夫可能是西方國家試圖控制具有戰(zhàn)略意義的通信系統(tǒng),這直接威脅到俄羅斯的軍事安全。

2018年,因拒絕向政府交出用戶數(shù)據(jù),“電報”曾一度遭俄羅斯政府封禁,但3年后,這項禁令被撤銷。2022年,俄烏沖突態(tài)勢升級,“電報”成了俄烏雙方信息發(fā)布的主要渠道,被稱為“線上戰(zhàn)場”。

杜羅夫曾在一次采訪中透露,美國政府可能有意在“電報”中安裝“后門”,以便訪問平臺的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。“事實上,美國長期以來一直在追蹤杜羅夫”,洛布什金認為,杜羅夫被捕可能是因為美國出手。

杜羅夫被捕后,社交媒體平臺X所有者馬斯克轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)新聞并諷刺道,拘捕杜羅夫是保護言論自由的美國憲法第一修正案的“很有說服力的廣告”。“這是2030年的歐洲,你因為給梗圖點贊被處死。”

馬斯克帶上了#釋放杜羅夫#的話題標簽,并用法語連說3次“自由”。

“他認為自己最大的問題就是身處俄羅斯,于是他離開了。現(xiàn)在,他是時候該意識到,祖國和時代一樣,都是無法選擇的。”俄羅斯聯(lián)邦安全會議副主席梅德韋杰夫公開說,杜羅夫當初選擇離開俄羅斯是個錯誤,他以為離開祖國能過得很好,成為一個出色的“世界公民”,但他失算了。

杜羅夫可謂作繭自縛,當初因為不相信俄羅斯政府,不愿意配合俄羅斯政府針對社交媒體的審查要求,選擇逃離。本以為得到法國國籍便可成為法國人,但恰恰是這個法國國籍成為了法國政府對其進行長臂管轄的法律依據(jù)。出事之后,出面救他的依然是他的祖國。

杜羅夫的遭遇,值得深思。

·杜羅夫。(資料圖)

監(jiān) 制:張 培

編 審:蘇 睿

(文章未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載請加微信“HQRW2H”了解細則。歡迎大家投稿和提供新聞線索,可發(fā)至郵箱tougao@hqrw.com.cn。)

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號