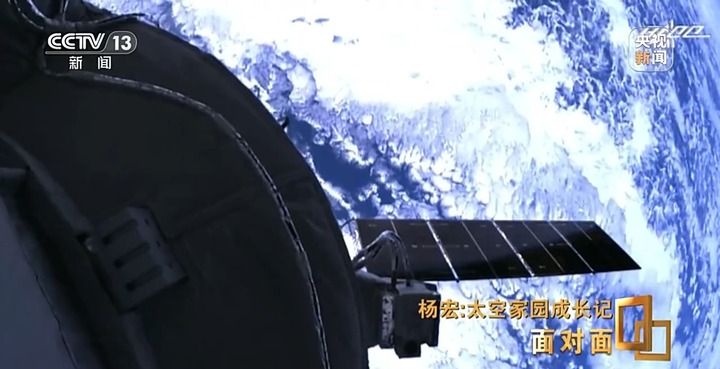

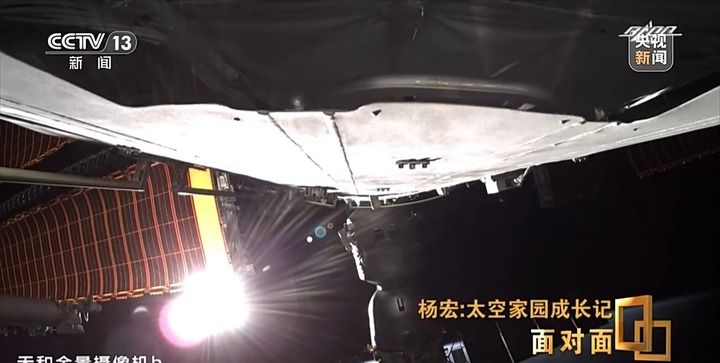

2024年1月17日22時27分,搭載天舟七號貨運飛船的長征七號遙八運載火箭騰空九霄,進入太空。這是2024年中國載人航天的首次發射任務,也是載人航天工程進入空間站應用與發展階段后的第4次發射任務。約3小時后,天舟七號成功對接于空間站天和核心艙后向端口。天舟七號是世界現役貨物運輸能力最大、貨運效率最高、在軌支持能力最全的貨運飛船,為中國空間站的運營保障和空間探測提供了強有力支撐。自2022年中國載人航天工程圓滿完成“三步走”戰略任務,全面建成中國空間站一年多以來,中國航天人步履不停,在浩瀚太空里不斷刷新屬于中國的紀錄。

從載人飛船系統副總設計師,到空間實驗室系統天宮一號總設計師,再到現任空間站系統總設計師,中國載人航天“三步走”的每一步,楊宏都參與其中。

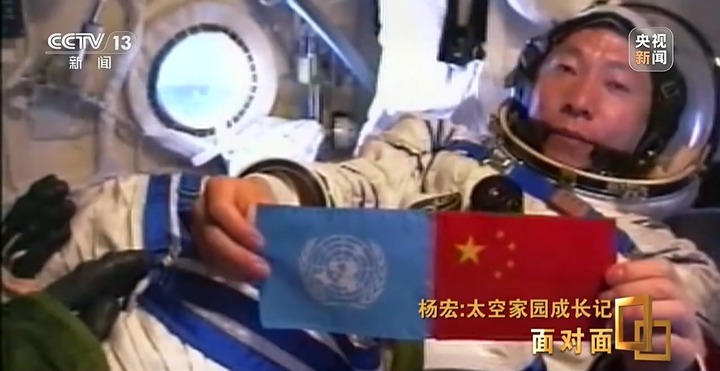

航天科技集團五院載人航天工程空間站系統總設計師 楊宏:每年10月16日我都要給楊利偉發一個祝福短信,因為10月16日是他安全返回地面的日子。對于一個航天人來講,每次神舟飛船返回艙安全落地,航天員健康出艙,是我們航天人最幸福的時刻。

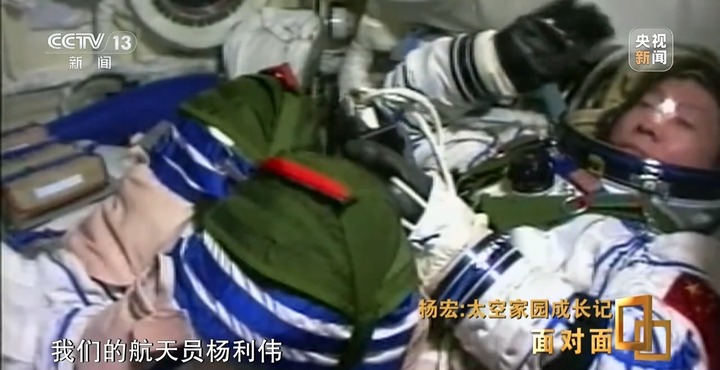

2003年10月15日,航天員楊利偉搭乘中國第一艘載人飛船神舟五號順利升空,第一次把中國人的身影印在茫茫太空。經過21小時23分鐘,在軌運行14圈之后,10月16日,飛船安全著陸,中華民族千年飛天圓夢,中國成為世界上第三個能獨立將人類送上太空的國家。從那以后,中國航天開啟了加速模式。2022年11月29日,神舟十五號飛船搭乘長征二號F遙15火箭飛向太空,這是中國空間站建造階段的最后一棒,也是空間站應用與發展階段的第一棒。2022年12月2日晚,神舟十五號航天員乘組從神舟十四號航天員乘組手中接過中國空間站的鑰匙,兩個乘組完成了首次在軌交接。自此,中國空間站正式開啟長期有人駐留模式。

楊宏:在交接班的時候,神舟十四號乘組向神舟十五號乘組移交了一把鑰匙。2022年11月份恰逢是我們載人航天的首任工程總師王永志院士的生日。兩個乘組輪換的這樣一個重要時刻,其實我首先想到的是老一代航天人,所以我給他接通了電話。王大總師跟我語重心長地說,你注意到了沒有,他們交接那個鑰匙,代表了這三十年來我們全體參研參試團隊一個工作的移交。它代表了前一個任務的完成,同時又代表了一個新的任務的開始,就是我們空間站的應用與發展階段,這個鑰匙是一個接力棒。

假如你是一名航天員

你敢不敢坐自己設計的飛船

這是一場跨越30多年的漫長旅程。楊宏見證了中國的飛天之路從夢想變為現實,也親身經歷了其中的曲折與艱辛。

1992年,29歲的楊宏還是中國空間技術研究院的一名青年技術人員,專注于空間探索領域的技術攻堅。當年,聯想集團曾想要高薪聘請他去擔任技術人員,但他最終還是選擇了留下。

楊宏:我總是想讓學到的知識能夠有一個展示自己的、能夠回報社會回報國家的機會。

也正是在這一年,1992年的9月21日,中國載人航天工程在經過了數年的論證之后終于成功立項,工程代號“921”,并確立了“三步走”的發展戰略。第一步,發射載人飛船,建成初步配套的試驗性載人飛船工程,開展空間應用實驗;第二步,突破航天員出艙活動技術、空間飛行器交會對接技術,發射空間實驗室,解決有一定規模的、短期有人照料的空間應用問題;第三步,建造空間站,解決有較大規模的、長期有人照料的空間應用問題。楊宏被調入中國載人飛船總體室,成為團隊的第一批隊員,在神舟飛船首任總設計師戚發軔的帶領下,踏上了漫漫求索路。

楊宏:我們經常說的一句話,載人航天,人命關天,這是我們的原則、底線。載人飛船的老總設計師戚發軔院士,他經常跟我們講的一句話就是,假如你是一名航天員,你敢不敢乘坐你自己設計的飛船。

盡管起步晚,但在追求一流信念的鼓舞下,設計團隊大膽地提出直接研制國際上第三代飛船的設想,并很快拿出了100多萬字的論證報告。就這樣,中國第一艘飛船的藍圖誕生了。

楊宏:載人航天我們應該是落后了國外幾十年起步,但同時我們有后發的優勢,改革開放我們的國力、科技實力在增強,所以那時候盡管碰到很多困難,但是信心是堅定的。

宏偉藍圖的背后是一座座難以逾越的大山。為掃清攔路虎,設計團隊把飛船系統關鍵技術分解為制導導航控制、返回控制、特大型降落傘、著陸緩沖等17項核心技術,一場為時6年的攻關戰在多個陌生領域里全面打響。當時,作為神舟飛船總體室的一名設計師,楊宏負責飛船的電氣部分,即飛船的電總體工作。

楊宏:當時我負責第一次桌面聯試,神舟飛船是一個由多個專業組成的系統綜合體,把幾百臺設備放在桌面上組成一個飛船系統,讓它能夠連起來成為一個整體,還要讓它模擬飛行。我們是一個大的系統工程,研制單位眾多,各個專業分系統,各專業研制單位,盡管在各個接口方面都做了詳細的約定,但是在系統集成到一起的時候,就遇到了想象不到的問題,幾乎是連一個系統,連一個設備,連一個不通一個。

為了解決這個問題,團隊不得不和各研制單位重新約定,匹配各個分系統的接口,整個過程耗時九個半月。此時,距離載人航天工程立項之時定下的“保九爭八”目標,即爭取在1998年、保證在1999年發射第一艘無人飛船,所剩時間已經不多。

記者:當時為什么要給自己這么大的時間上的壓力?

楊宏:我們載人航天工程起步這個過程當中,實際上是有一些不同的聲音,國家花這么多的錢,我們去搞這樣一個工程,還要付出很大的代價,那么值不值?這給我們的研制團隊其實增添了壓力。如果一直在這個過程當中去探索、去摸索,而沒有一個時間點,那有可能我們的工程就持續不下去。而工程師就是要解決問題,不管這個方法是土的是洋的,解決問題才是關鍵。

17項具有自主知識產權核心技術的突破,為神舟飛船的初樣研制奠定了基礎。1999年11月20日,神舟一號無人飛船在酒泉衛星發射中心發射升空,這是中國載人航天工程的首次飛行,標志著我國載人航天技術獲得了重大突破。

2001年1月10日,我國第一艘正樣無人飛船——神舟二號發射成功。飛船完成了預計的科學任務,設備工作正常,取得了大量數據。一年后,神舟三號計劃發射。然而,在進場后的第4天,技術人員檢測出飛船的一個穿艙電連接器不通電。

為了確保萬無一失,飛船上所有77個相同插座都要重新設計、重新生產、全部更換。神舟三號推遲發射,400多人的試驗隊不得不撤場,很多人失聲痛哭。

楊宏:那個問題盡管是在發射場出現的,可是我們在北京測試的時候就曾經發生過,但是我們沒把它當回事。就是我們的質量意識不夠,以為這就是一個電連接器的個別問題,這只有問題,拆下來換一只好的就行了。我們并沒有把拆下來的這只送去做失效分析,如果一分析,里面的設計缺陷、產品缺陷就全都能夠發現了,我們當時的質量意識不夠。

作為當時神舟三號的總體負責人,楊宏扣發了本人100%的補貼。三個月后,2002年3月25日,神舟三號重返發射場,順利升空,并于2002年4月1日下午4時成功返回地球,預定試驗目標全部達到,獲得圓滿成功。

楊宏:慶幸問題能夠早一點發現,要把問題發現在地面,但這個不僅是要靠我們每個人,還要靠我們一個體系在正常運作。

2002年10月30日,神舟四號飛船進場。這是載人飛行之前的最后一次無人試飛,如果失敗,工程后續計劃將全部打亂。各系統緊張測試之時,發射場氣溫驟降,給火箭保溫,成為此時的重要工作。2003年1月5日,神舟四號在經受了零下29℃低溫的考驗后成功發射,突破了我國低溫發射的歷史紀錄。這艘無人飛船技術狀態與載人飛船完全一致,其發射成功,預示著中國人“摘星攬月”已為期不遠。

在我心中

楊利偉是真正的英雄

神舟五號飛行任務啟動時,楊宏已經是飛船系統副總設計師了,負責飛船電性能的測試、大型試驗以及發射場技術組的工作。

記者:神舟五號不一樣,上面有人了。

楊宏:我們要對航天員的生命安全負全責。團隊當中經常講的,航天員的生命安全在我們每一個設計師的手中。比如說神舟飛船的發射、返回是航天員最危險的時段。那么發射的這個全過程,要100%保證航天員在任何時刻出現危險都能夠逃逸救生。

為確保航天員的生命安全,設計團隊設想了108種故障模式,設計了20多種應急救生方案,每一種模式都有對策;每一種方案,都能保證航天員隨時應急返回。2003年10月15日,神舟五號飛船矗立在酒泉衛星發射場,中華民族的千年飛天夢落在了航天員楊利偉身上。

記者:把這個真人送上去了,他出征的那一刻你們會怎么樣?

楊宏:應該說我們工作該想到的都想到了,該做的也做到了。我們作為設計師來講必須心里頭是踏實的,你才能夠拍胸脯說,航天員你可以坐我們的飛船,可以上天,還能把你安全地接回來,必須有這樣的一個自信。但是盡管是這樣的一個狀態,我們在神舟五號發射前應該說我們還是緊張的。

發射前的一幕,楊宏至今記憶猶新。

楊宏:2003年10月15日上午九點,在發射前倒計時讀秒的時候,我們的航天員楊利偉沖著鏡頭給我們行了一個軍禮。盡管我們做了大量的工作,但是風險是依然存在的,所以我認為在我心目當中,楊利偉是真正的英雄。

一個非常大的壓力

是天宮一號首發必須成功

神舟五號飛行任務成功后,飛船系統的總指揮、總設計師都換上了年輕人,技術隊伍也以年輕人為主,楊宏被任命為神舟六號主管副總師。2005年10月12日,神舟六號發射升空,從神舟五號到神舟六號,不僅僅是“一人一天”到“兩人五天”量的變化,更是一次質的飛躍,標志著中國人開始真正嘗試太空生活。

2008年9月27日,神舟七號航天員翟志剛開始中國人的第一次太空行走。持續19分35秒的艙外活動,標志著中國成為世界上第三個掌握空間出艙活動技術的國家,也正式開啟了“三步走”發展戰略“第二步”——空間實驗室的征程。事實上,早在2006年,中國的第一個空間實驗室——天宮一號就進入初樣研制階段,楊宏擔任天宮一號的總設計師。

2008年9月,神舟七號航天員乘組圓滿完成太空行走任務后,中國載人航天的工程能力和技術儲備站到了新的起點。最為關鍵的技術是交會對接,這項技術的突破是沿襲10多年前制定的方案一步一動,還是按照新的技術水平更大步地跨越發展,中國航天人又一次面臨著重大抉擇。

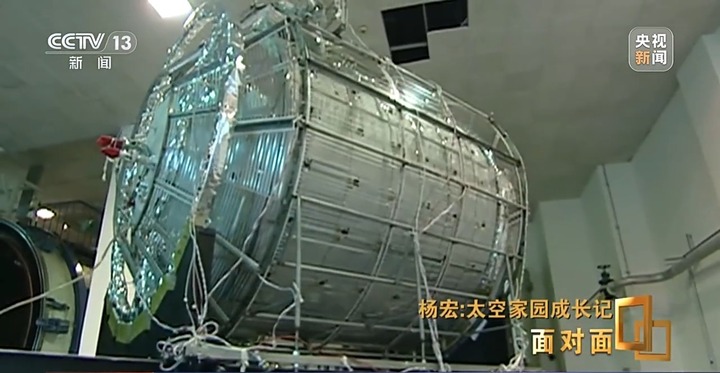

楊宏:交會對接需要有一個目標飛行器,這個目標飛行器同時還要兼做空間實驗室的功能,還要兼做控制和管理兩個航天器對接到一起的組合體的功能,還要完成航天員中短期的駐留,還要開展一部分的科學實驗,還要為空間站做先行的技術驗證。實際上是一個多任務目標。

記者:那為什么非要讓這么多的任務在一個飛行器上解決?

楊宏:降低成本,降低整個工程的代價,這樣我們能夠少花錢多辦事。

沒有成熟的經驗可借鑒,沒有充分的數據可參考,無法充分驗證宇宙中的現實環境,挑戰不言而喻。根據天宮一號任務的特點與要求,楊宏帶領研制人員不斷改進設計,提高天宮一號的性能。

楊宏:當時我作為總師,一個非常大的壓力就是天宮一號首發必須得成。如果天宮一號不成,整個載人航天的第二步任務就無法實現。

天宮一號的控制系統、能源系統、動力系統,使用了超過80%的新設備新技術,遠遠高于新研航天飛行器采用量不超過30%的慣例。一些關鍵技術的突破不僅用于了天宮一號,也為空間站的研制奠定了堅實的基礎。2011年9月29日,在正式立項五年后,我國首個目標飛行器天宮一號發射成功。一個月后,2011年11月3日,天宮一號與神舟八號無人飛船上演“太空之吻”。

記者:天宮一號這個任務用了五年的時間,這段路你和你的團隊是用什么樣的工作強度給它攻下來的?

楊宏:我們基本上晚上加班是常態,周六周日不休息也是常態。在神舟五號到神舟六號的時候,我們載人航天團隊形成了一次新老交替,所以那個時候的平均年齡只有31歲。天宮一號正是這樣一個年輕團隊干過來的,這批青年團隊到最后形成了空間站的骨干力量,我覺得這是一個非常大的收獲。

之后,天宮一號又成功與神舟九號、神舟十號飛船對接,接納了兩個飛行乘組、六名航天員進駐,驗證了載人航天器組合體控制等多項空間站關鍵技術。2016年的春天,天宮一號功成身退,中止服務。同年,天宮二號和神舟十一號載人飛船相繼發射成功,神舟十一號航天員乘組在天宮二號空間實驗室駐留30天,首次實現中國航天員中期在軌駐留。2017年,我國首艘貨運飛船天舟一號與天宮二號順利完成自動交會對接,驗證了貨物運輸和推進劑在軌補加,標志著我國建成了空間站貨物運輸系統,中國載人航天“三步走”第二步全面收官,正式叩開了中國“空間站時代”的大門。

國際空間站不帶我們玩

反而倒逼了我們

天舟一號發射任務成功之后,中國載人航天工程邁進空間站建設時代。而早在天宮一號成功發射之前的2010年,中國載人空間站工程就正式立項,楊宏擔任空間站系統總設計師。如何實現從“空間實驗室”到“載人空間站”的迭代和升級,成為楊宏和他的團隊重點思考的問題。那時候,距離地球400公里近地軌道上的“國際空間站”開始全面使用。這項太空合作計劃卻把中國拒之門外。

記者:當時你已經在這個隊伍里了,聽到這個消息心里是什么感受?

楊宏:說得通俗一點,就是國際空間站不帶我們玩,反倒是倒逼了我們,我們必須靠中國人自己的力量去干,打造出一個我們具有世界級水平的中國空間站。

按照規劃,中國空間站的基本構型由一個核心艙、兩個實驗艙以及與其對接的載人飛船和貨運飛船組成,并具有擴展能力。空間站設計壽命為10年,當時計劃于2020年前后建成。作為空間站系統總設計師,楊宏堅持自主研發,提前布局,首創性地提出了元器件自主可控系統性保證方案,對8類核心元器件進行提前國產化攻關,確保了我國航天技術不受人“卡脖子”。

楊宏:比如我們有一款高端芯片,宇航級的高端芯片,比CPU還要高端。大家可能從電視上可以看到,空間站傳輸的電視圖像,還有高清的大容量的數據傳輸,都是靠高端的宇航級芯片來完成的。而這個芯片是一開始我們就意識到了,早早就安排去研制、攻關、突破。另外一方面,我們國家很多行業科技的自立自強也助推了空間站設計的先進性提升,比如我們把5G技術用到了中國空間站,所以我們是相互促進,共同發展。

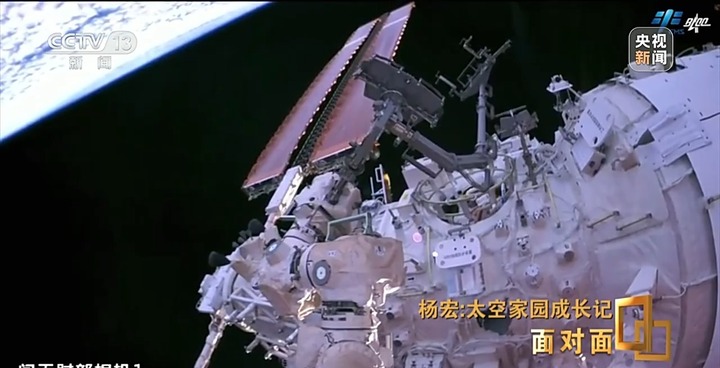

2020年5月5日,中國目前近地軌道運載能力最大的運載火箭長征五號B成功首飛,正式拉開我國載人航天工程“三步走”第三步任務的序幕。從2021年4月29日空間站天和核心艙發射開始,19個月的時間里,中國載人航天密集實施11次發射,天舟二號、神舟十二號、天舟三號、神舟十三號、天舟四號、問天實驗艙、神舟十四號、夢天實驗艙、天舟五號、神舟十五號相繼發射升空,中國空間站“T”字基本構型在軌組裝完成,航天員乘組實現首次在軌輪換,空間站轉入常態化運營模式,中國載人航天工程“三步走”發展戰略第三步完美收官。神舟十六號、神舟十七號接力奮戰,逐夢太空永無止境。

記者:如果我們就現實點說、功利點說,我們發展這條路,在這條路上這么遠地去走,對當今的意義和作用是什么?

楊宏:我們提到的一些關鍵技術能夠直接帶動很多產業的發展,也能助推它們的技術進步。我記得我們有一個研制單位到最后在科創板上市了,這是我覺得非常開心的事情。我們高壓體制下有個直流變換器,叫DCDC的模塊。高壓體制,我們自己的產品完全立足于國產,既沒有想過在國外去買,也沒有想跟國外的對標,照貓畫虎我們再去跟仿一個型號,我們完全獨立自主地自己設計了一套體系,設計了一套型譜規格。

楊宏:比較有意思的一個現象出現了,我們自己的研制體系形成了以后,國外的廠商打不進來了,國外的廠商主動把我們的型譜要去,按照我們的型譜去研制,才能進入中國市場。這就是什么呢?我們不能去走跟仿這條路,一定要獨立自主地按照自己的需要,中國式的特色獨立自主地設計自己的型譜,形成中國標準。

從神舟一號的橫空出世到如今中國空間站轉入應用與發展階段,中國人在太空一次次邁出的一小步,匯聚成了中國航天的一大步,這支平均年齡只有三十幾歲的研制團隊,如今又站在了一個新的起點。

楊宏:我們現在進入空間站的應用與發展階段,這個階段我們有更多的任務去完成。首先要按照黨中央的部署,要建成我國的國家級太空實驗室,開展大規模的空間科學和技術實驗,讓空間站讓載人航天工程能夠發揮更大的科學價值、經濟價值,服務于國家戰略,服務于國計民生。

楊宏:我覺得有一個非常重要的制勝法寶,就是航天精神。我們航天精神的內涵,熱愛祖國。我們老一代航天人經常跟我們講,熱愛祖國是最關鍵的,以國為重。我非常敬佩我們的老前輩們,不止三十年,我們是一代代航天人接續奮斗,一代代努力奮斗下來的,有很多老同志由于年齡原因退下去了,有的可能永遠離開了我們,只是在我們這一代手里完成了空間站的組裝建造,但是我們時刻不能忘記這是在老一代航天人、幾代航天人的接續奮斗下,才有了今天。

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號