他們是中國碳-14測年的開創者

被稱為“雕刻中國考古學時間之軸”的人

破解了“武王伐紂”年代等歷史之謎

近日,總臺《吾家吾國》專訪

科技考古專家仇士華、蔡蓮珍

聽他們講述與考古的故事

01

親手制作實驗設備、兩班倒連軸工作

建成我國第一個碳-14測年實驗室

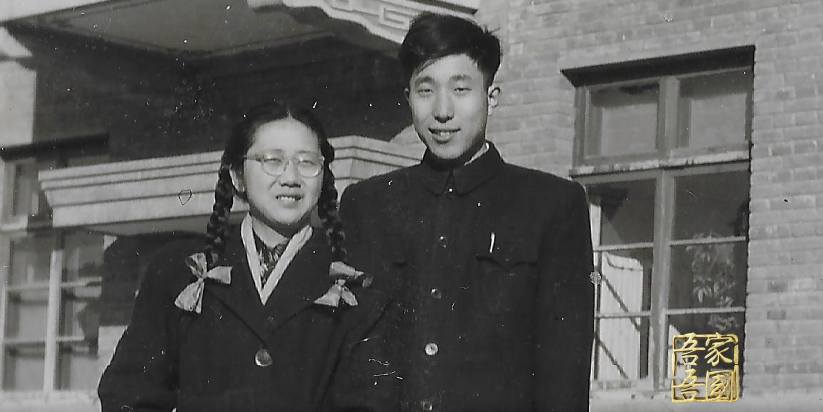

1932年,仇士華出生于江蘇如皋的一個農村家庭。新中國成立后,仇士華考上了大學,并在校園里遇上了蔡蓮珍,兩人志同道合,從此結伴前行。

1955年,仇士華和蔡蓮珍從復旦大學物理系畢業,成績優異的他們被著名核物理學家錢三強選中,進入中國科學院原子能研究所。后來,在考古界泰斗夏鼐的帶領下,仇士華、蔡蓮珍被調到考古研究所。

那時,不到30歲的他們肩負起一項光榮而艱巨的任務:建設中國第一個碳-14測年實驗室。

碳-14是碳的一種放射性同位素,生物生長過程中,由于與大氣交換,體內碳-14水平與大氣碳-14水平保持一致,而一旦生物體死亡,體內碳-14會隨著時間的流逝因衰變而逐漸降低。因此,通過測定死亡生物殘存的碳-14含量,就可以推斷它的死亡年代。

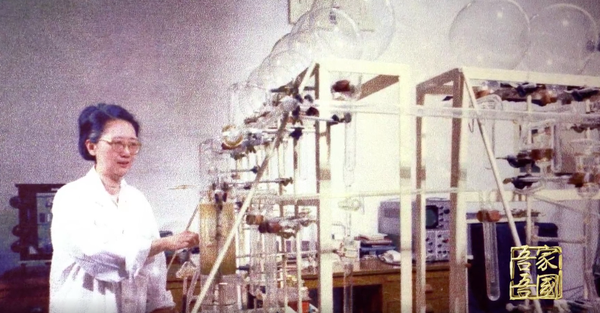

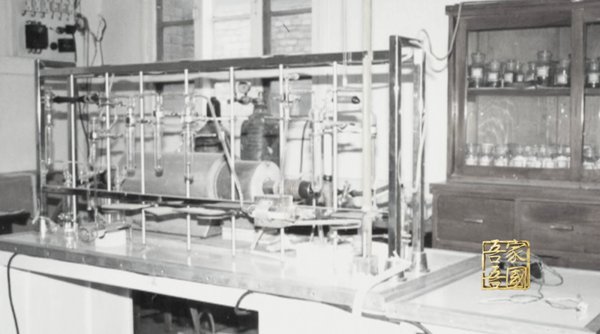

上世紀60年代初,實驗室起步建設,生活和科研條件都極其艱苦。仇士華說:“當時沒有現成的實驗設備,甚至很多元器件都難以買到。”

面對硬件上的極度短缺,夫妻倆只能一遍遍做試驗,親手制造了完整的實驗器材和裝置。

經過幾年努力,仇士華、蔡蓮珍完成了各項設施的設計制造,實驗室開始運行。實驗室建成后,疑問也接踵而來,如何檢驗實驗室的可靠性。仇士華與蔡蓮珍想出一個辦法,由考古學家將他們已知年代的樣品帶到實驗室,夫妻倆使用碳-14測年技術進行年代測定。

那時,仇士華和蔡蓮珍24小時兩班倒,10分鐘就要進行一次計數。就這樣連續工作一個多月后,樣品盲測完全合格,實驗室正常運行。

歷經六年寒暑,2000多個日日夜夜,中國第一個碳-14測年實驗室在仇士華、蔡蓮珍等學者的努力下最終誕生。

02

破解“武王伐紂”年代歷史之謎

“我們只是做了普通的事”

以彩陶聞名于世的仰韶文化,是黃河中下游最重要的新石器時代文化,然而考古學家卻無法對仰韶文化的絕對年代做出斷定,仇士華和蔡蓮珍建成的中國第一個碳-14測年實驗室改變了這樣的局面。

上世紀六七十年代,他們通過碳-14測年,得出仰韶文化時期大約距今5000年到7000年,持續時間2000年左右。

到了上世紀80年代末,數以千計的碳-14年代數據,使得中國不同地區的新石器文化有了更加完整的時間關系框架,建立起確切的年代序列。中國新石器考古學也由此進入了一個新階段。

1996年,國家重點科技攻關項目“夏商周斷代工程”啟動,已經退休的仇士華、蔡蓮珍夫婦作為碳-14測年專家學者參與其中。

“武王伐紂”到底發生于何時?中外歷史學者對此眾說紛紜,形成了至少40種結論,最早的和最晚的前后相差了112年。

仇士華、蔡蓮珍運用高精度測年手段,歷時三年,經過反復測定,最終得出,“武王伐紂”可能發生的年代范圍在公元前1050年到公元前1020年之間,將原來112年的可能范圍縮至30年,這是“夏商周斷代工程”取得的重大突破。

根據仇士華夫婦的測定年代范圍,專家通過分析古文獻和青銅器上的金文,結合當時的天象和歷日,最終確定公元前1046年為武王伐紂的最優答案。

談及他們為考古作出的貢獻,91歲的仇老說:“我們只是做了應該做的事,做了件普通的事情。”

03

年過九旬依舊堅持研究

“與碳-14的緣分是一輩子的”

2006年,仇士華當選中國社會科學院榮譽學部委員,這是社科院最高學術稱號,也是終身榮譽。仇士華說,他的學術成就離不開蔡老的支持,自己當年很多科技上的設想和設計,是由蔡老最終實現的。

上世紀90年代,已到退休年齡的蔡蓮珍毅然投入到“夏商周斷代工程”研究中,由于身體原因,蔡老常常腦供血不足,工作中常得躺臥。

時至今日,夫妻兩人攜手與共60多年,一直在學術和生活上彼此堅守、相互支持。邁入“90后”的蔡老和仇老已然不像過去那么忙碌了,但他們依舊堅持整理研究著碳-14測年的數據資料,并將之視為自己最重要的事情。

正如蔡老所說,與碳-14的緣分注定是一輩子的。

本文來源:央視新聞微信公眾號(ID:cctvnewscenter)綜合《吾家吾國》

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號