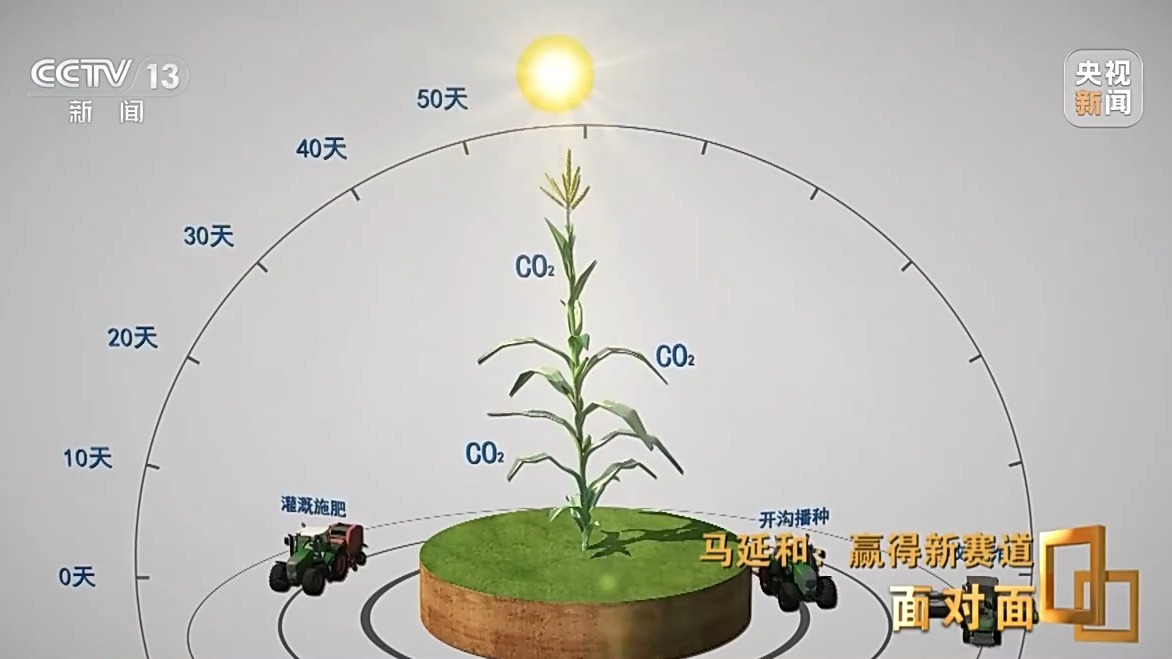

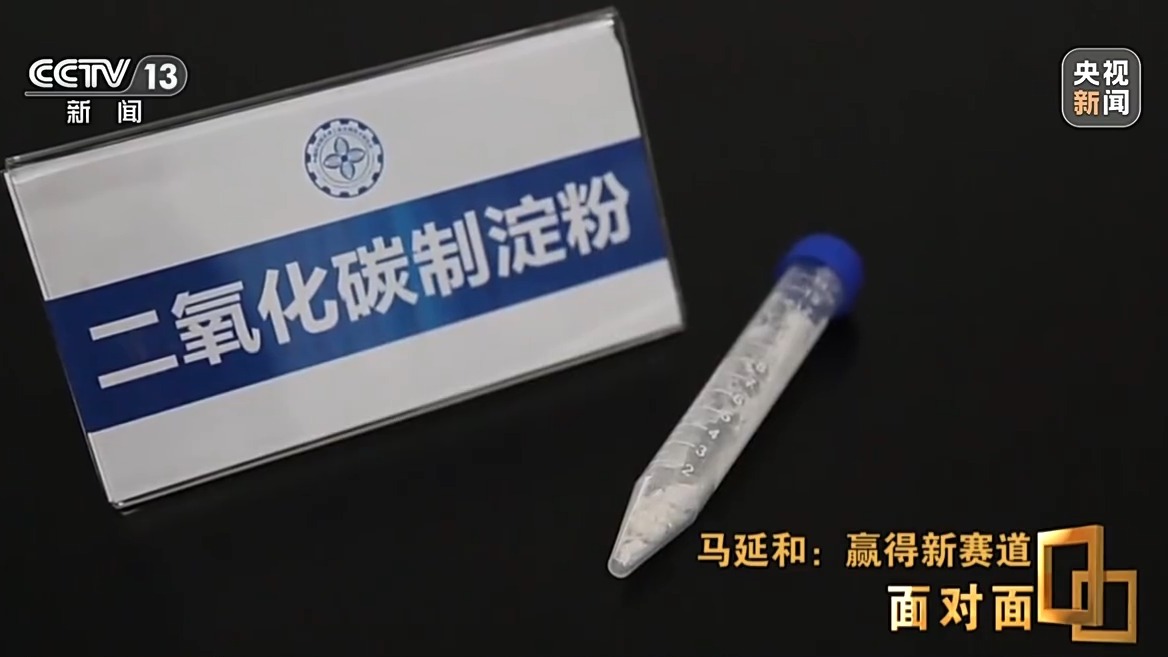

全國兩會閉幕后,全國人大代表馬延和返回工作崗位,投身二氧化碳合成淀粉的實驗項目,該項目是通過人工合成的手段,將空氣中的二氧化碳轉(zhuǎn)化為淀粉,網(wǎng)友稱之為“空氣變饅頭”。

3年前,馬延和帶領(lǐng)團隊成功實現(xiàn)二氧化碳合成淀粉的消息一經(jīng)公布,引發(fā)廣泛關(guān)注。如今,項目已經(jīng)進入工程測試階段,向產(chǎn)業(yè)化又邁進了一大步。

記者:作為科學家來說,你心中追求的那個理想是什么?

馬延和:就是把我們農(nóng)田種植的玉米、大豆,能夠在啤酒罐里面合成出來,我們叫農(nóng)業(yè)工業(yè)化的一條路線,如果這條路線能夠成功,我們可能主糧、主要的作物不用種。

記者:那不用種哪來?

馬延和:就是車間制造,把農(nóng)田種植的模式變成車間制造。

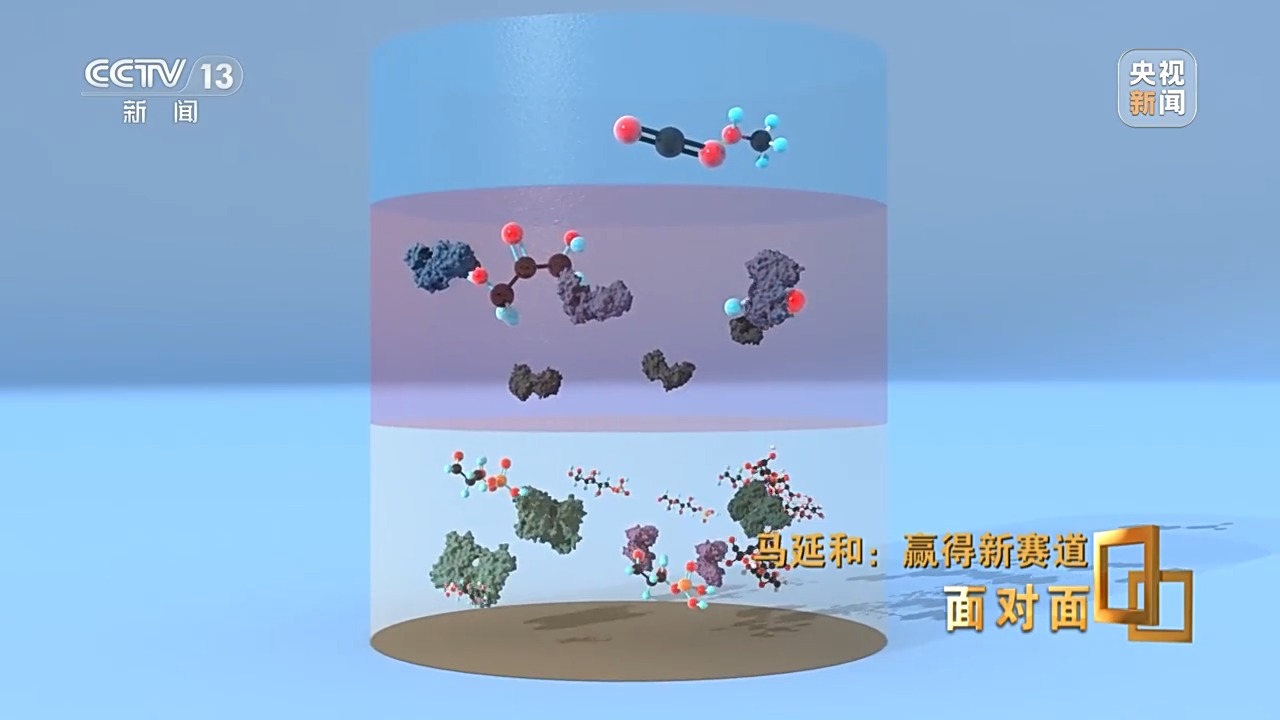

在馬延和設(shè)想的車間制造中,二氧化碳成為原料,不但可以轉(zhuǎn)化成淀粉,還可以轉(zhuǎn)化成蛋白質(zhì)、糖類。

這份淀粉樣品代表的是科學上從0到1的一次突破,從二氧化碳到淀粉,首次全人工合成。在這之前,淀粉的真正制造者是綠色植物,也只有綠色植物的光合作用才能把二氧化碳和水合成為淀粉,人類離不開的碳水是對植物進行加工才得到的。為了這項突破,馬延和帶領(lǐng)團隊努力了近十年時間。

記者:會帶來什么樣的顛覆性改變?

馬延和:我覺得最直接的一個是節(jié)約我們大量的土地耕地,就是可能我們的生產(chǎn)效率能夠提升90%,或者是能節(jié)約土地、節(jié)約淡水90%以上,不需要農(nóng)藥化肥,減輕我們農(nóng)業(yè)的壓力。另外一個可能更重要,就是我們有一個非常可靠的渠道去消納二氧化碳,它的需求很大,所以它對二氧化碳的消納就非常巨大。

基礎(chǔ)科學研究中有一類課題叫做原始創(chuàng)新,需要長期投入,但結(jié)果不能預估。二氧化碳合成淀粉實驗項目就是這樣的課題,和那些已經(jīng)聚集了眾多課題的領(lǐng)域和賽道相比,這一項目的啟動注定要面對多方考量。

中國科學院天津工業(yè)生物技術(shù)研究所成立于2012年,馬延和參與籌建并擔任第一任所長。二氧化碳合成淀粉是他上任后,舉全所之力推動的重大項目。

記者:這個項目你是怎么關(guān)注上的?這是別人讓你做的,還是說你作為一個科學家,想去探索。

馬延和:這就是在天津所成立之后,那個時候在思考的就是我們國家未來面臨的問題。因為我們做工業(yè)生物技術(shù),所以希望用這個工業(yè)生物技術(shù)能夠轉(zhuǎn)變我們傳統(tǒng)植物光合作用的能力和效率,在車間里面就可以制造我們農(nóng)田種植的一些產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品,包括糧食在內(nèi)。

植物制造淀粉是通過一系列生化反應實現(xiàn)的,以玉米為例,它的過程涉及60多步代謝反應,太陽能的利用效率不足2%。人工合成淀粉的目的是提高效率,馬延和與團隊所做的事情,是尋找步驟最少、效率最高的路徑,在實驗室內(nèi)將二氧化碳合成為淀粉。

馬延和:開始大家還是比較有自信,有信心,淀粉分子的合成每一步反應都能發(fā)生,但是把這些反應放在一起,它就沒有反應,沒有物質(zhì)產(chǎn)生,到底問題出在哪里,就是一個一個去排除,這種排列組合就很多。

反復實驗、反復失敗的過程持續(xù)了三年多時間,研究所可支配的經(jīng)費是有限的,隨著實驗項目戰(zhàn)線的拉長,資金壓力越來越大。

記者:緊張到什么程度?

馬延和:緊張到可能工資都發(fā)不出來。

記者:你是怎么熬過去呢?

馬延和:確實很煎熬,其實很難面對我們團隊的人,那個時候就是故意要回避去見他們,但是要去想辦法。

雙重壓力之下,馬延和的辦法是,用所內(nèi)其他項目掙來的錢要支撐這一看不到終點的跋涉。

馬延和:有堅持不下去的這種感覺了。

記者:大家伙還是每天去堅持這種實驗?

馬延和:對,還是在堅持,那個時候我們有其他的項目去交差,留出一部分人來悄悄地做。

記者:干嗎還悄悄地做。

馬延和:其實有些技術(shù)需要悄悄做的,我們看國外的一些大型企業(yè),他們做的研發(fā)很多也都是非常有原創(chuàng)性的工作,但是它在成功之前是一律保密的,是商業(yè)秘密。

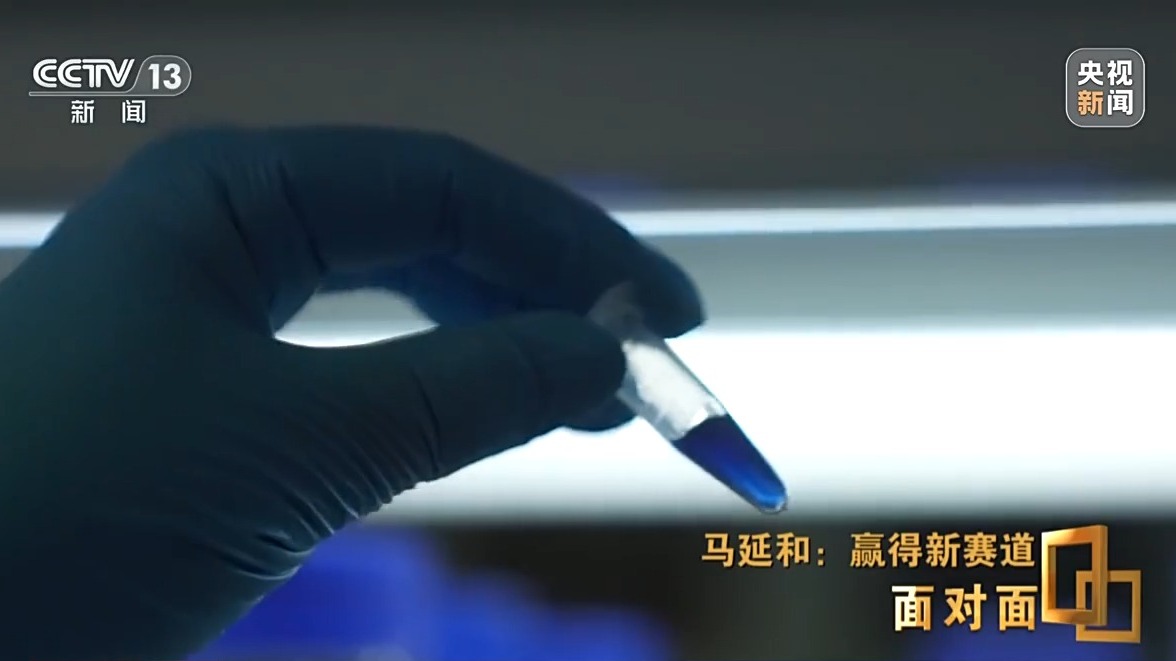

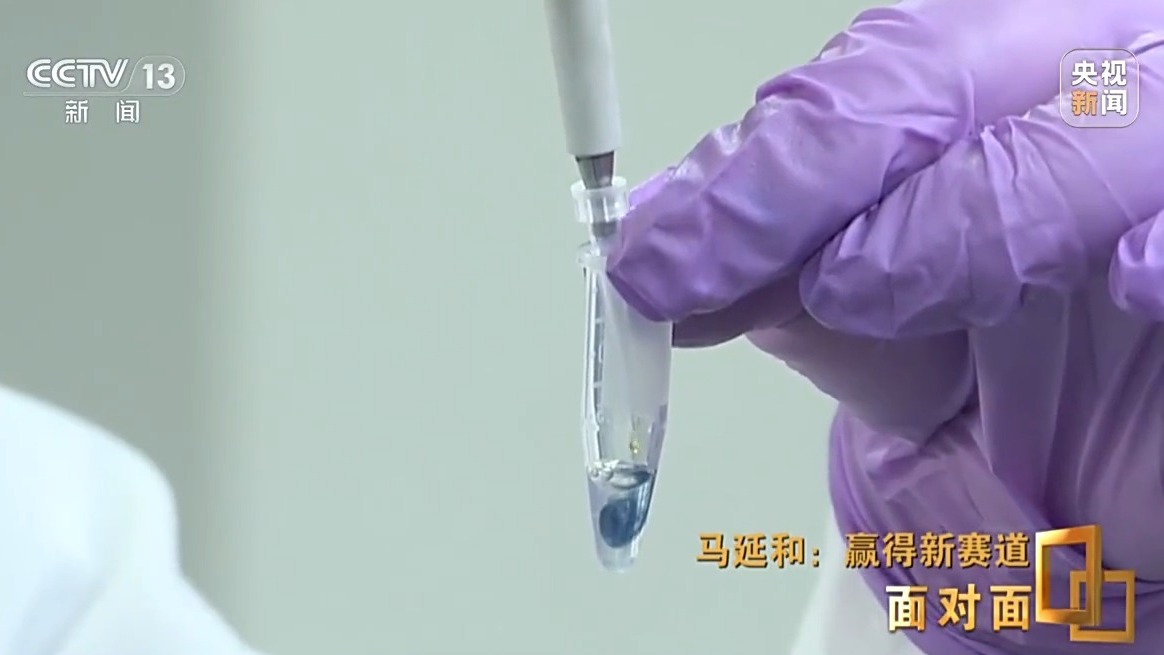

記者:你做的這一步是什么實驗?

馬延和:這個就是反應完了之后,我要檢測到底有沒有淀粉。加一點碘進去,它如果變藍就說明它有淀粉。

記者:那就是每次都見不到藍的時候。

實驗人員:就是很有挫敗感。

記者:挫敗了還要再往前走。

實驗人員:反正做科研的,就是不要怕失敗,要在失敗中前行,就去想各種解決方案,然后最終把那個問題解決了,我們就成功了。

2018年盛夏的一天,實驗人員照常將碘加入試管,讓人驚喜的是,試管中第一次出現(xiàn)了淡淡的藍色。

記者:當時你看到這個藍,你相信嗎?

實驗人員:其實有點懷疑,所以我跟老師匯報了之后,我們又重復了一下實驗,然后又出現(xiàn)了,當時那個藍色比較淺,就是一個很淺的藍色。

記者:這個顏色你等了多久?

實驗人員:等了三年半。

實驗人員隨后提取出二氧化碳合成的淀粉樣品,至此,實驗項目已經(jīng)實現(xiàn)重大突破。接下來,整理報告,撰寫論文,發(fā)表到頂級刊物上,這是大部分科研項目都要走的路,而論文也是評價科研人員成就的重要標準之一。

馬延和:我就一直不讓發(fā),團隊的人也提出來過。

記者:那你干嗎不發(fā)?

馬延和:我不讓發(fā)的意思就是現(xiàn)在還不成熟,要形成技術(shù)、形成產(chǎn)業(yè)化應用,路還長,還遠,發(fā)文章不是我們的目的。

長時間堅守,辛勤付出,卻沒有論文發(fā)表,團隊成員也面臨著來自外界的壓力。

馬延和:這就是跟我們團隊的年輕人開始時討論的話題,因為他們也知道,他們也會問,如果我們這幾年沒有產(chǎn)出,會不會有考核上的問題,我們自己怎么成長。

記者:人家年輕人這一系列靈魂提問,你怎么回答人家?

馬延和:就是說你們不用管,所有的條件我來承擔,你們就安心在實驗室做你們該做的事情。

記者:怎么給人家解決呢?

馬延和:在所里我們就做了一種新的管理模式,單獨為這些人制定了職稱晉升的辦法,單獨評價考核的辦法,不用和我們的一般科技人員一起來參加統(tǒng)一標準的考核。

記者:如果說現(xiàn)有的這個考核機制是對大家都管用,你必須得一年寫出多少篇文章,在哪兒發(fā)表,在你這不用,那不用怎么才能考核呢?

馬延和:其實你這個問題非常非常關(guān)鍵,我們現(xiàn)在的科技考核評價方式和方法看你這個人個人的產(chǎn)出,發(fā)的文章越高越好、越多越好。

記者:是這個邏輯嗎?

馬延和:我覺得我們畢竟還需要另外的一種追求,或者說我們國家的一些戰(zhàn)略需求,需要有一批人去隱姓埋名。

記者:大家都在這個體系里面去競爭,你要出來去隱姓埋名,為什么?

馬延和:我們國家的科技發(fā)展還是很快的,但是和西方相比,我們總體上來講是落后的,很多的領(lǐng)域包括我們所從事的領(lǐng)域生物技術(shù)領(lǐng)域,很多的底層技術(shù)、方法,包括裝備試劑,都是受制于人的,這個是一個系統(tǒng)性的問題,所以我們可能要從點點滴滴做起,一步一步追趕,現(xiàn)在我們需要營造一種文化,一種環(huán)境,能夠讓一批人去沉下心來坐上冷板凳,不問世事,不問前程。

雖然最初實現(xiàn)了二氧化碳合成淀粉技術(shù)從零到一的突破,但因其轉(zhuǎn)化成本極其高昂,遠遠達不到產(chǎn)業(yè)化的要求。2018年之后,馬延和帶領(lǐng)團隊繼續(xù)堅持默默無聞的研究,不斷優(yōu)化路徑,不斷重復實驗,并借助先進的技術(shù)手段,來降低二氧化碳合成淀粉的轉(zhuǎn)化成本。

2021年9月24日,國際權(quán)威期刊《科學》在線發(fā)表了馬延和與團隊在淀粉人工合成上取得的重大突破性成果,隨即被媒體密集報道,被譽為生物制造領(lǐng)域的重要里程碑。

記者:當你的這個文章發(fā)表在科學雜志上之后,很多人就在旁邊留言說這個很可能得諾貝爾獎了,有人說可不可以拿這個當成一個條件,可以去做院士了,這些你考慮嗎?你喜歡嗎?你在乎嗎?

馬延和:無所謂,我覺得最在乎的就是這個技術(shù)能不能落地,能不能夠做成,其他的都無所謂。我們一直在所里說一句話,就是向著太陽走,影子會跟著你,如果我們掉過頭來追影子,永遠追不到。其實是想讓大家樹立一個正確的價值觀,正確的導向,去做該做的事情,如果說把這個影子比喻成名譽、地位、待遇,如果回頭去計較這些,那肯定會迷路的,而且永遠追不到。

去年底,因任期結(jié)束,馬延和從研究所所長的位置上退了下來,但他并沒有停歇,搭建新的科研平臺,推動技術(shù)迭代升級,為中試做準備,他變得更加忙碌。

記者:這路還有多長?

馬延和:樂觀一點的話,我們還得需要幾年時間。

記者:你急嗎?

馬延和:著急,很著急,心里很急,但是表面上還不能表達出來。

記者:如果我們慢了,別的國家、別的科研團隊有沒有可能比我們快。

馬延和:有可能。

記者:反正大家都在做,快又怎么樣呢?

馬延和:那就是可能我們很多的先機就失去了。科技也是一種賽道,產(chǎn)業(yè)也是一種賽道,誰跑在前面誰贏,誰的利益最大。

記者:未來如果它能夠進行科技轉(zhuǎn)化了,你在里面算扮演一個什么角色?

馬延和:就是一個啟蒙者或者啟動者。

記者:一代一代人就這么做下去?

馬延和:對,功成不必在我。

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號