先生,不僅是一種稱謂,更蘊含著敬意與傳承。可堪先生之名者,不僅在某一領域獨樹一幟,更有著溫潤深厚的德性、豁達包容的胸襟,任風吹雨打,仍固守信念,將深沉的家國情懷根植于血脈之中。捧著一顆心來,不帶半根草去,為后生晚輩持起讀書、做人的一盞燈。

中國之聲特別策劃《先生》,向以德性滋養風氣的大師致敬、為他們的成就與修為留痕。今天播出《魏世杰:一生不渝,為國為家》。

人物名片

魏世杰,83歲,山東即墨人,從事核武器研究二十余年,先后有17項科研成果獲國防科工委獎勵,獨立完成的理論研究《具有內熱源的炸藥部件的溫度場分布》獲1978年全國科學大會獎。退休后作為科普作家,先后撰寫《原子小演義》等著作200多萬字,創作出版關于中國核武器研制的長篇紀實小說《東方蘑菇云》《禁地青春》等,并在近百所學校舉辦科普報告200多場。

01

“粉身碎骨”

不是形容詞

△總是笑呵呵的魏世杰

魏世杰回憶,第一次在九院看到炸藥爆炸是1969年11月14日,“我印象很深,我們叫1114爆炸事件。看不到遺體,全打得粉碎了。中國有一個成語叫粉身碎骨,我以前以為這是個夸張的詞語,實際上在我們九院是真實發生的,就是粉身碎骨。”

魏世杰工作的第五年,四位同事在處理核試驗的炸藥時發生意外,壯烈犧牲。散落一地的殘骸給這個28歲的青年以巨大的沖擊,他不知道該如何描述,只是幾十年過后,重提往事,他依然會重復同一句話:在我們九院,粉身碎骨,不是形容詞。

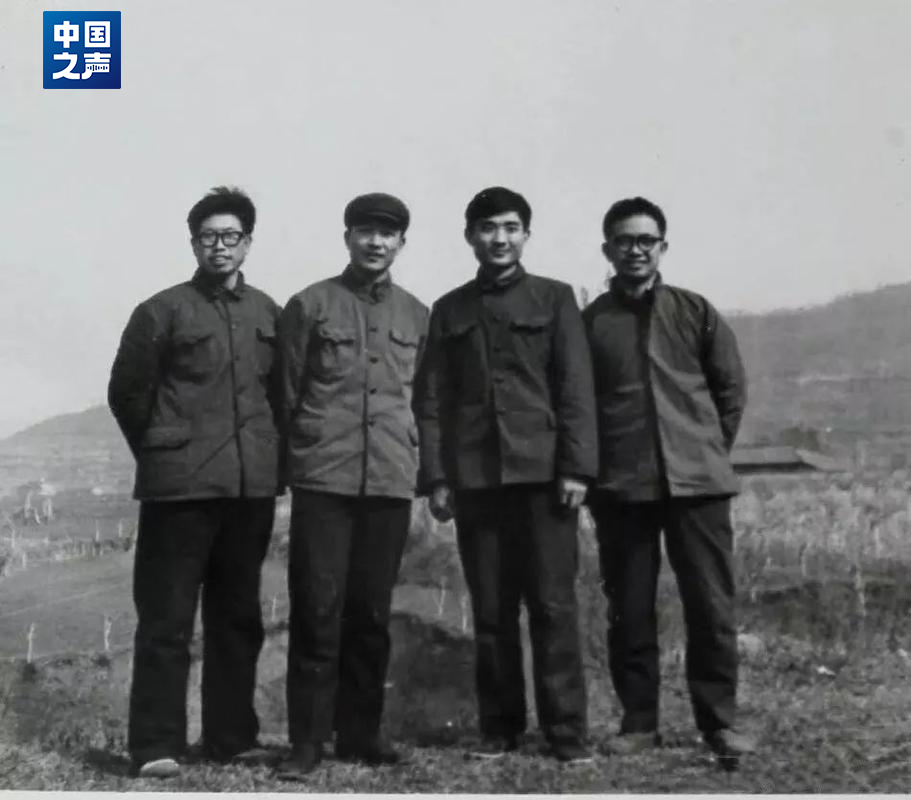

△魏世杰與同事在青海(右一)

魏世杰從山東大學物理系畢業分配時,并沒想過要選擇什么職業,只是在決心書里堅定地寫下一句話:到最艱苦的地方去,到祖國最需要的地方去。那時,我國核武器研究正面臨著美蘇兩大強國的技術封鎖,中央提出了自主研發“兩彈一星”的號召。魏世杰被選中,去青海。

魏世杰稱,因為這個單位有點特殊,所以是單獨通知他們的。“就說你們兩個要去從事一個很重要很機密的工作,選拔到我們系里面只選兩個人。祝賀你們!”

魏世杰好奇地問,去青海什么地方?去做什么?老師笑著搖頭稱,“你們的單位很特殊,這些都是秘密。”

魏世杰:那時候去了一萬多人,尤其是搞后勤工作的永遠不知道自己是干什么的。我們搞研究工作的從業務里慢慢會領會到,但是從來沒有一個人說我們是搞原子彈,它都有代號,像核材料鈾235,我們叫5號材料。

△魏世杰(左一)與同事在青海

就這樣隱姓埋名,5號材料凝結了魏世杰最美好的青春。他所在的第二機械工業部第九研究院,匯集了王淦昌、鄧稼先、郭永懷等一批最優秀的科學家。高原反應嚴重,他們就在氧氣罐旁邊匆匆吸會兒氧,轉身接著去忙碌。

魏世杰至今仍記得,實驗出現問題時,鄧稼先和于敏毫不猶豫站出來擔負責任,也記得王淦昌在臺上做報告、臺下有人舉手提意見,臺上臺下熱烈討論、其樂融融。

魏世杰:有一次三次打炮都沒有出來,鄧稼先、于敏就站出來,說這個事情跟大家沒關系,要負責的話就我們負責,我們的方案本身可能有缺陷。九院當時民主氣氛比較好,沒有上下級的感覺。

02

“兩彈一星”

是一群人的共同使命

就是這群誰也沒有搞過原子彈的人,在荒無人煙的戈壁沙漠默默鉆研,讓一窮二白的新中國一次又一次在世界舞臺上迎來高光時刻。

1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功。

1967年6月17日,我國第一顆氫彈空爆試驗成功。

1970年4月24日,我國第一顆人造衛星——東方紅一號發射成功。

△1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功。

振奮人心的好消息接連傳到青海,魏世杰和同事們卻一次也沒有歡呼雀躍過,七載春秋,平靜如水。他說,大家都已經習慣了,彼此不談工作,嚴守秘密。從沒有人分享過成功的喜悅,但喜悅在每一個人的心里怒放了千萬回。

魏世杰:改革開放以后,原子彈這個項目,我們國家給我們發獎金,但是我們九院有1萬人。大概是八幾年了,工資里面突然一個月增加了10塊錢。我和鄧稼先一樣,廚子司機都一樣,是10塊錢。

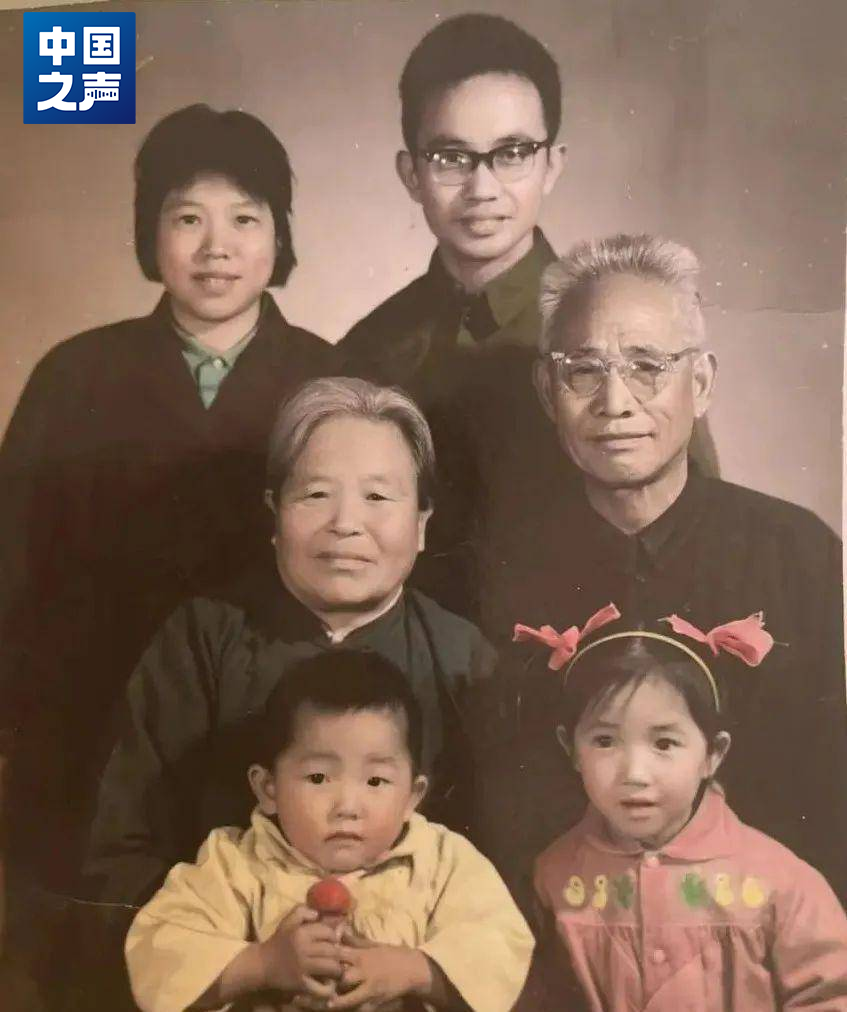

△魏世杰和家人

懷揣這樣的使命,魏世杰幾乎把所有的時間都花在了科研上。女兒一歲半時送回山東老家,兒子剛過百天,就留給了老人照料。三年一次探親假,每次回去,倆孩子誰也不認識爸爸媽媽,剛熟悉沒兩天,就又要分別。每次返程,妻子都是走一路,哭一路。

魏世杰:這不就是“兩彈一星”精神,是不是?其中第一條就是熱愛祖國,無私奉獻。

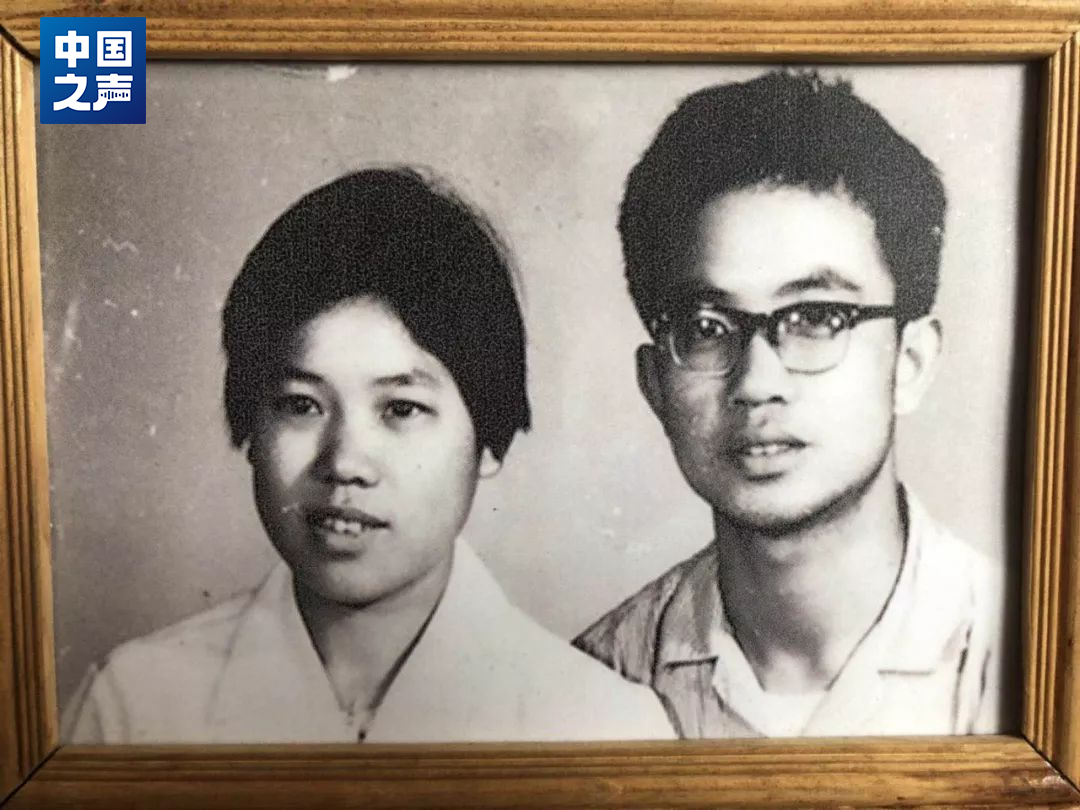

△魏世杰和妻子

在此期間,魏世杰先后完成了17項科研成果,讓他略感欣慰的是,通過努力大大降低了工作中處理炸藥的危險性,這多少解開了一些他郁結已久的心結。

魏世杰稱,當時比較先進的方法,叫有限單元法,國外也是剛剛開始研究,他們的基本上是同步的。“這是我最重要的一個成果,1978年獲得了一個科學大會獎。以前做實驗,反復看變化溫度,看看裂了沒有,我現在從理論上測參數以后就可以計算出來。”

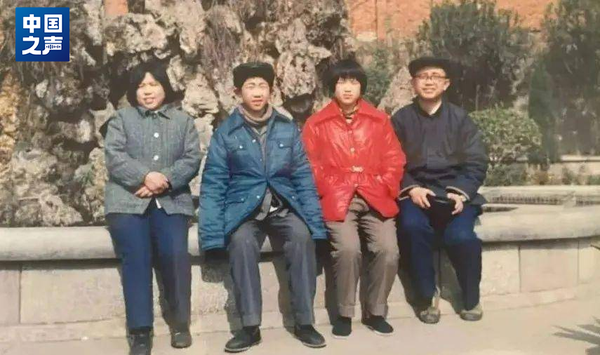

△魏世杰一家四口

03

和苦難握手言和

1990年,由于母親雙目失明,魏世杰和妻子一起回到青島老家。本以為可以平穩度日,沒想到,先是兒子確診智力障礙,女兒又被診斷出患有精神疾病,妻子受不了接連的打擊,也病倒了。

當人生的這種打擊一而再、再而三發生在魏世杰身上的時候,魏世杰沒有覺得命運對他太不公平。他覺得這都是自己的選擇,自己要承擔選擇的后果。“我能活到現在,本身就算是比較幸運的了。堅持吧,堅持一段就會有轉機了,遇到什么事情就得面對。我自己覺得我有責任,不能放棄這個責任,并且我當時覺得我也有這個能力扛過去。”

△魏世杰和兒子、女兒在一起。

魏世杰最累的時候,不僅要操心兒子有沒有洗澡,有沒有偷吃爛水果,還時常被患有強迫癥的女兒半夜叫醒,一遍遍去看地板上是不是有一根頭發。

讓他更提心吊膽的是,剛剛把自殺的女兒搶救過來,妻子又趁他出門,割腕自殺。他抱起倒在血泊中的妻子問為什么要做傻事?奄奄一息的妻子回答,不忍心看他過得那么累。

魏世杰:女兒經常不吃飯,不洗澡,也不理發,這個時候就很難過。突然有一天她說,爸爸我要吃飯了,要洗澡了,哎呀,我真是太開心了。就這樣,很簡單,不需要很多。

△魏世杰所寫的長篇小說《禁地青春》被改編為電視劇《青海花兒》

魏世杰在照顧三位親人的同時,先后撰寫了200多萬字的科普著作,接連出版長篇小說,其中根據親身經歷所寫的《禁地青春》被改編為電視劇《青海花兒》與觀眾見面。

有人心疼魏世杰,問他怎么還能擠出時間寫作?老人家說,做科普作家,是他年輕時就有的夢想,如果這些作品在孩子們心里能種下一粒科學的種子,未來可期。而他寫紀實小說,單純是為了記錄,記錄那些為中國核武事業奉獻了青春,甚至獻出了生命的普通人。

魏世杰:在電腦上打幾個字,寫個故事或我的回憶錄,腦子就不想家庭的事了,至少這兩個小時就放松了,等于充電一樣,再回到現實里感到有力量了。

△每天看書、寫作的兩個小時是魏世杰很享受的時刻。

除了用文字記錄那段特殊的歷史,魏世杰還走到舞臺的中央,為無數孩子進行科學演講。講新科技、新成就,也講“兩彈一星”的歷史與曾經。注視著他們的時候,他的眼睛像星星一樣閃著光。

△魏世杰給孩子們做科普報告

命運吻我以痛,我卻報之以歌。魏世杰現在每天堅持下樓運動,最喜歡一邊走一邊哼唱著歌。兒子在他的訓練下,已經能夠自理生活;女兒也再沒有自殺的舉動,偶爾開心了,還會沖著他笑。單位給他安排了助手,出門講課,也不怕沒人照顧兩個孩子。如今,他只盼著能夠繼續寫作,能夠健健康康地多陪孩子幾年,此生就是圓滿。

魏世杰說,就像一個硬幣兩個面,這面是幸福,那面是苦難,都是不可避免的。世界上沒有不能克服的困難,即使這困難不能擺脫,你也會和它握手言和,和平共處了,就是把它看成了生活的一部分。

△魏世杰在電腦前創作

記者手記

我是記者馮會玲。1984年,我國第一顆原子彈爆炸成功20周年的時候,魏老收到了核工業部頒發的榮譽證書,證書的第一頁,是當年升騰在羅布泊上空的巨大的蘑菇云。他指著圖片感慨:你看,多壯觀。家里客廳靠墻放的紅色柜子最底層有一個方形的盒子,里面放著魏老保存的很多珍貴的老照片,還有中國工程物理研究院頒發的“兩彈一星”紀念章,一金一銀。魏老說,每次打開這個盒子,他總是忍不住要把兩枚紀念章放在手心里看半天,火熱的青春歲月,舍不得忘。

很多人都問過魏老同樣的問題,您覺得生活里痛苦更多,還是幸福更多?魏老說,只要一想起當年朝夕相處的年輕同事被炸得粉身碎骨的場面,他就覺得自己足夠幸運。活著,就是一件無比幸福的事。回頭去看,在荒漠26年,日夜只為核武忙,不曾虛度年華,也沒有碌碌無為。耄耋之年,還能寫小說,做科普,還能被兒女依靠,這不都是幸福?

記者丨馮會玲 王偉 于慧施 王振

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號