黃景瑜,1992年出生于遼寧丹東,憑借電影《紅海行動》《飛馳人生》,電視劇《破冰行動》《王牌部隊》等為觀眾所熟知。今年5月,由他主演的電影《維和防暴隊》成為“五一檔”票房冠軍;9月,他的新劇《雪迷宮》在央視熱播。

半年內,黃景瑜又呈現了兩個警察形象:5月,電影《維和防暴隊》上映,他在其中飾演面冷心熱的防暴隊長余衛東;9月,電視劇《雪迷宮》熱播,他又成為與販毒團伙斗智斗勇的大案隊長鄭北。加上之前的《紅海行動》《破冰行動》《王牌部隊》等作品,黃景瑜幾乎成為觀眾心中軍旅題材的青年男演員代表。

電視劇《王牌部隊》劇照。

“會因此擔心被定型或者角色同質化么?”

“我還好,我也不排斥所謂的‘同質化’。”他對《環球人物》記者說,“如果每個角色效果都不錯,那說明我就沒有選錯。其次,我們拍戲的最終目的也不僅僅是讓大家消磨時光、看個樂,而是能傳遞一些正確的價值觀,一些高質量的輸出,這也是演員的責任之一。”

角色職業相似,但每個角色的人物性格各不相同,不同階段的黃景瑜對角色的理解和詮釋也在變化。他對記者開玩笑:“今年總算是做到隊長了,開始指揮別人了。”更重要的是,角色的人物光譜更為豐富。《雪迷宮》中的鄭北,不僅有著刺激、懸疑的刑偵戲份,也不乏充滿煙火氣的情感戲和內心戲。播出后不久,社交媒體上就出現了不少黃景瑜臺詞集錦,像前不久登上熱搜的“你不能成為情緒的奴隸”等臺詞,很多都是他隨著劇情推動、現場感受臨時現加的。

在黃景瑜看來,這也算是和角色共同生長的創作體驗了。

演繹東北人的幽默與堅韌

《雪迷宮》的故事發生于上世紀90年代末的東北,一場兇殺案牽連出一個隱秘的大型販毒組織。警方成立以刑警隊長鄭北為首、來自不同崗位精英干警組成的禁毒專案組,對犯罪分子展開追蹤。

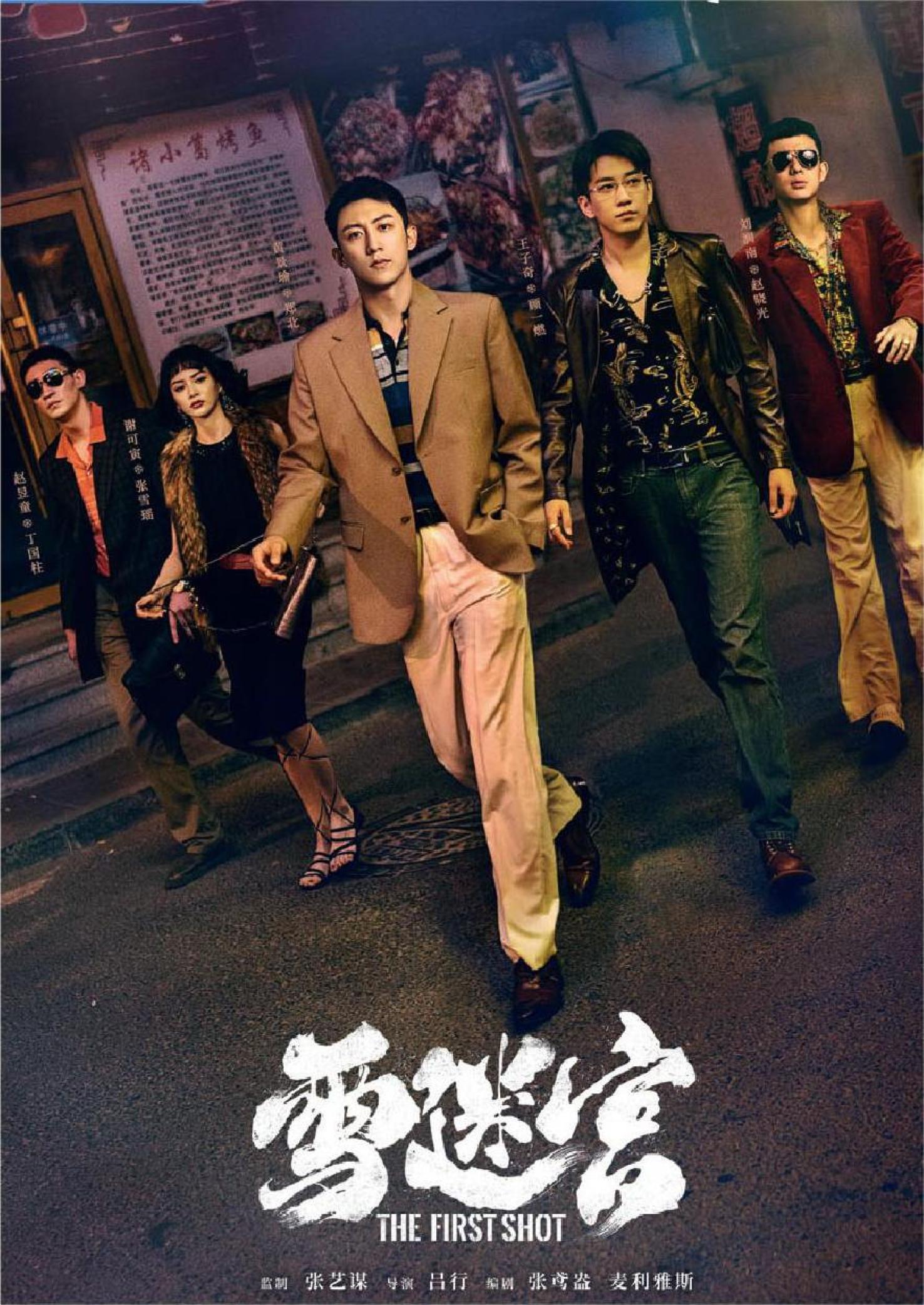

電視劇《雪迷宮》海報。

與過去槍林彈雨中穿梭的軍人、警察角色略有不同,鄭北對黃景瑜而言有一種別樣的“松弛感”。這種松弛來自于兩方面:首先,他和導演呂行都是東北人,詮釋東北故事就像在回望故鄉一樣輕松、默契,“我們沒有溝通成本”;其次,《雪迷宮》中刑偵、生活兩條敘事線快慢交叉,給了黃景瑜不少文戲的發揮空間,“這也讓鄭北這個角色更有人情味、更接地氣了”。

兩條敘事線中,黃景瑜體驗到了不一樣的刺激。作為大案隊長,鄭北既要統領小分隊、分析案件、尋找線索,又有不少酣暢淋漓的動作戲份:和罪犯周旋電光石火,近身格斗拳拳到肉。而作為兒子、哥哥、領導,鄭北又有許多柔軟的情緒展現。用黃景瑜的話說:“他是一個有軟肋的人。”

電視劇《雪迷宮》劇照。

這份柔軟,成為角色跳出臉譜化的支點,也給予黃景瑜許多劇本之外的創作靈感。早在開拍前,導演就明確了《雪迷宮》并不完全奔著緝毒故事的方向走,還要描繪出上世紀90年代東北的基層生活和風土人情。因此在籌備階段,主演們就時不時被導演拉去吃東北燒烤、鐵鍋燉,還得接受東北話“培訓”,每天用東北話交流。

等到正式開拍時,那份東北味兒已經深入每個人的表演中。“我習慣到了現場,在真實的環境和氛圍里尋找狀態。我覺得要把準確的東西加到準確的感覺里才行,有時候提前設計好后,一去現場反而發現都不是想的那樣。”

這種臨場感往往會有一些神來之筆。劇中一場戲,妹妹鄭南剛燙了頭發,跟哥哥說:“這是流行的款。”片場,黃景瑜臨時起意現補了一句:“流行顯老嗎?”東北人的幽默和兄妹間的日常就這樣不經意間呈現出來。

“其實東北人的幽默是很難通過念臺詞來展現的,它需要非常生活化的情境和情緒。”黃景瑜說,“東北人有時候挺貧的,會把關心說成埋怨,會把愛念成數落;但有時候也是一種堅韌,會把痛苦的事、不開心的事變成笑容。”

與英雄共情

出道8年,黃景瑜出演了許多具有“英雄氣概”的角色。這一方面源于市場對其剛毅形象的認可,另一方面也和他小時候的英雄夢有關。“以前大家都會聊以后要做什么,有人說做老師、做醫生、做科學家,我就說想做警察,就覺得警察、軍人很厲害、很帥。”黃景瑜現在想來,演員這個職業就像造夢工廠,兒時沒能實現的愿望,終于在角色里體會到向往的英雄主義。

作為非科班出身的演員,生活和經歷往往是最好的表演學院。不到18歲,黃景瑜就獨自從丹東來到上海。最初的愿望很簡單,只是想看看更大的世界。“我只是想按照自己喜歡的方式去不一樣的地方生活。”

在上海的七八年時間,是他從橫沖直撞到腳踏實地的蛻變過程。有一些畫面記憶猶新:南方的冬天濕冷,習慣了暖氣的東北人只能趴在電熱毯上一動不動;滿街的吉祥餛飩和蘭州拉面,一吃就是好幾年;從打零工到做模特,一天要跑遍上海的“三個角”,趕路的時候就在便利店買點冰啤酒,讓自己降溫,也讓自己放松……“滬漂”的經歷也讓黃景瑜真正體會到人情冷暖和各行的不易。

一開始做演員,黃景瑜并不覺得這是個“一飛沖天”的機遇,倒像是無數份零工中的一份。直到第一次拍電影——張猛導演的《槍炮腰花》,有一種慢慢被帶入另一個世界的奇妙感受,從此一發不可收拾。

電影《紅海行動》劇照。

之后,他幾乎把各軍兵種演了個遍。拍《紅海行動》,他要面對高強度的特種兵訓練,以及晝夜溫差極大的非洲沙漠;拍《王牌部隊》,整個劇組在信號都難以接收的山溝里,與世隔絕般沉浸了幾個月;拍《他從火光中走來》,他每天和消防隊員們同吃同住、一起訓練……黃景瑜笑稱自己是個“容易受傷”的人,武打戲多的時候每天都淤青,但也因此更了解軍人的擔當和毅力。他記得,一次他在電視上看到閱兵,眼淚隨即就流了下來——就像是演過的所有軍人角色在體內共情。

電視劇《他從火光中走來》劇照。

片場之外,黃景瑜則是個崇尚腳踏實地又隨遇而安的人。他有一個理念:為目標奮斗是正確的,但不能被目標束縛住。“我也會有一些想法,但不會一定要達到、一定要實現,我總是會在過程中發現更多新鮮、有趣的東西。”

有時候執念太強,反而會錯過路上更好的風景。

做“圍觀群眾”

演員是個會讓人變得敏感的職業。成為演員兩年后,一次,黃景瑜在KTV點了李宗盛的《山丘》。這首歌以前唱了很多遍,但那次MV中突然出現了上海人民廣場的鏡頭,從浦西拍到浦東。他的記憶抽屜突然打開,想起自己也曾在同樣的地點,漫無目的地茫然看著前方。“有點失落、有點無助的感覺。”

演員也是個必須敏感的職業。這些年,黃景瑜能明顯感受到自己的變化。他越來越習慣傾聽而非表達,聽別人的故事、經歷,了解他人的心情。

他也越來越喜歡觀察生活,當一個“圍觀群眾”。“空閑的時候,我喜歡上街到處看,有時候看人吵架,有時候看人談戀愛,有時候就是看來來往往的人。”他形容這個過程就像收集素材,“當之后演某一個情節的時候,腦子里就會出現各種素材,可能只要扒個素材就可以去表現了。”

采訪最后,記者問他:“邁過30歲,是否有了而立之年的實感?”

“小時候一直聽人說,過了30歲體能下降、狀態下降,說得特別精確,有點神乎其神。其實,我在生理上沒有那么強烈的感觸。我覺得真正的轉變是心態上的,人的成熟度和責任感的提升。”黃景瑜說,“以前可能很多事情不需要你頂著,如今會意識到要承擔更多了。”

十幾歲的時候,他一個人在大城市漂泊、打拼,追逐自己小小的夢想;二十幾歲的時候,他在劇組里學習、打磨,逐漸找到人生的方向;到了30歲,他逐漸認識到演員這份職業更深層次的責任,是要真正給社會、給觀眾帶去力量。

他在每一個角色里體會人生,一步步實現兒時的英雄夢想,也一步步接近創作的真諦。

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號