“一位親人去世���,我們可能會念叨他10年�、20年。但父親離開58年了,我對他的懷念卻越來越濃。”轉眼間�����,焦裕祿的二女兒焦守云也已年近七旬�����,當她坐在《環球人物》記者對面���,談起讓她魂牽夢繞的父親時���,依然會熱淚盈眶�。

那是1964年春節���,焦裕祿帶著全家回到了闊別已久的山東老家���。當時�����,年幼的焦守云隨奶奶留在這里生活�。久別重逢,父親最想念的就是她,端著一碗煮好的豬肝不斷對她笑道:“快來,叫爸爸���,就給你吃!”焦守云很想吃,卻羞怯地往后躲���,那聲“爸爸”始終叫不出口。

春節后,焦守云告別了奶奶,跟父母和兄弟姐妹一起回蘭考�����。幾個月后���,父親就永遠離開了�。最后一個春節里沒叫出口的“爸爸”�,成了她永遠無法彌補的遺憾……

“做人講感情,做事講擔當”

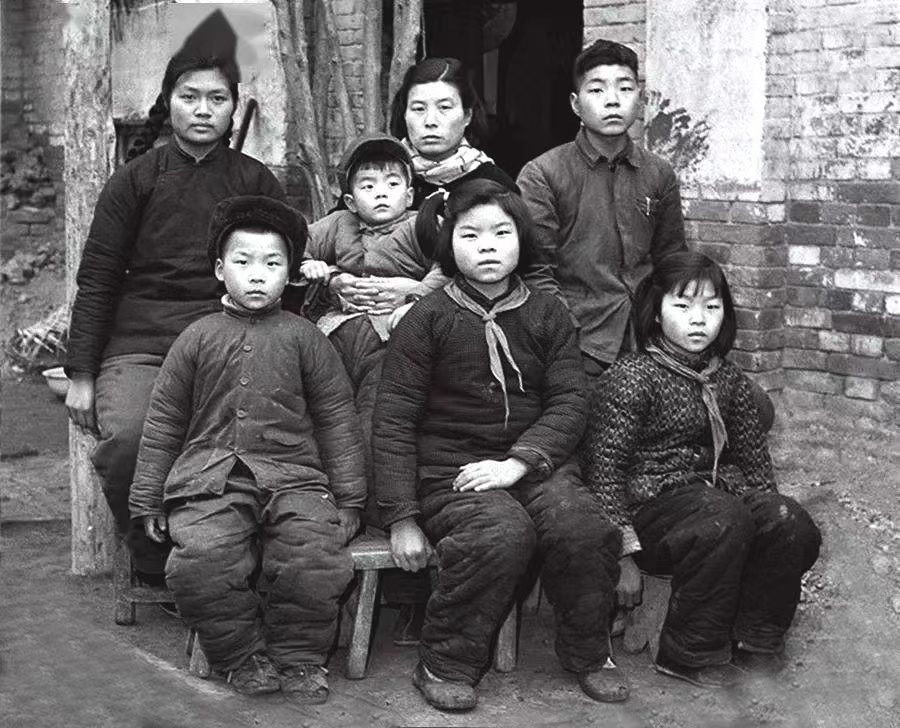

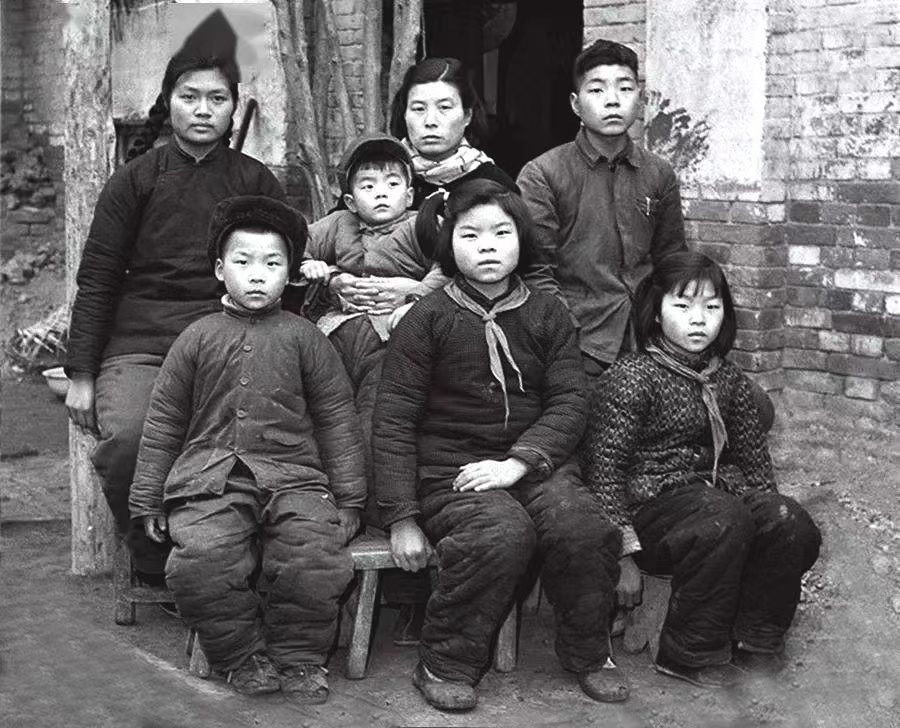

提起父親�,焦守云還有很多遺憾�����。父親逝世后,全家人突然發現���,他生前工作太忙了,竟沒有拍過一張全家福。父親離開兩年后���,一家7口人在家門前拍了一張。“你看我母親���,當時也不過34歲,但在父親離開后�����,她迅速變老了�,臉上沒有一絲笑容。”

后來�,焦守云成了焦裕祿精神的“宣傳員”�����,一遍遍地講述著父親的故事。這么多年來���,不論是寫書、拍戲���,還是做報告,她都是為了重溫父親�,與父親用另一種方式“團圓”�。前幾年�����,有人幫他們把那張不圓滿的全家福翻新了,并將父親的生前影像合成上去,焦家這才有了第一張“全家福”���。但此時,連照片上的母親都已遠去了。

1966年2月���,焦裕祿去世后,妻子徐俊雅和6個子女在家門前合影�����。后來�,焦裕祿生前影像被合成上去。 今年7月�,在焦裕祿誕辰百年前夕���,焦守云與兒子余音沿著焦裕祿生前工作和生活的足跡�,重走了一遍。“一路上���,我們見到了曾與姥爺共事的人,聽到最多的一句評價是:焦裕祿這個人�����,太聰明、太仁義!”余音是中國歌劇舞劇院歌劇團的演員,在歌劇《盼你歸來》和音樂劇《焦裕祿》中兩次飾演外祖父���。“從小���,我聽別人說姥爺�,耳濡目染�。后來�,我通過創作和各種活動展覽,不斷看見姥爺。再后來�,我就要融入到姥爺的角色里�。”余音對《環球人物》記者說���,在追憶焦裕祿百年的一路上�,他在努力走進焦裕祿的內心。

對焦守云來說�����,講述父親���,也是為了重新認識父親�����。“做人講感情�����,做事講擔當。”這是焦守云對父親的認識。焦守云細數著父親一生的經歷——解放后,焦裕祿先是在尉氏縣���,后來又到陳留地委、鄭州地委任職。1953年6月���,他被調到洛陽礦山機器廠,后來又去哈爾濱工業大學、大連起重機器廠機械加工車間進修。1956年他回到洛陽,1962年又調回尉氏縣任書記處書記。1962年底,焦裕祿被調到了蘭考縣�。

蘭考人民在治理流沙�����。 那時,焦守云還小,不知道父親調到蘭考意味著什么。長大后�,焦守云去見曾任開封地委書記���、將焦裕祿調到蘭考的張申。他用手撫摸著焦守云的臉,親切地喊她“寶寶”,同時充滿歉意地說:“我這一生做了一件好事���,給黨培養了一個好干部;也做了一件壞事,不知道你爸爸有病���,把他派到了最艱苦的地方,要不然他也可能活到現在。”焦裕祿在尉氏縣工作時�,就是張申的老部下�。他毫不猶豫地接受了調動:“感謝黨把我派到最困難的地方�����,越是困難越是鍛煉人�����。請組織放心,不改變蘭考面貌我絕不離開那里�。”

“當年蘭考縣36萬人�����,有19萬人都在逃荒要飯。”余音說�。有些干部認為�,要飯有損當地形象�����,于是成立勸阻辦公室���,阻止災民外流�。但是焦裕祿不一樣�����,“他一手拉著我的手�����,一手扶著我的肩膀,說我們沒把工作干好�����,讓你們受苦了���。你們去吧���,路上注意安全”���。多年后���,一名討飯的老人流著淚向焦守云回憶起自己遇到焦裕祿的這一幕�。

初到蘭考,焦裕祿有一個底線:不管用什么方法�,先讓老百姓活下去�。“在我的歌劇里�,有一句臺詞‘房前屋后種瓜種豆’。”余音說�,有人聽到這句歌詞�����,非常欽佩,“在那個年代�����,所有的土地都屬于公社���,‘房前屋后種瓜種豆’屬于開荒�����,是要引起爭議的。姥爺這么做�����,就是為了老百姓能夠吃飽飯�����。”焦守云也記得�,為了讓人民填飽肚子�����,父親與7名同事嘗試過田箐籽的食用功能���。為了保護身體不好的焦裕祿�����,其他7人將田箐面做的饅頭搶著吃了,結果出現了不同程度的食物中毒�。當晚�,焦裕祿就向地委做了電話報告�,主動承擔責任,其他7人堅決不同意�����,最終與焦書記一同承擔責任�。

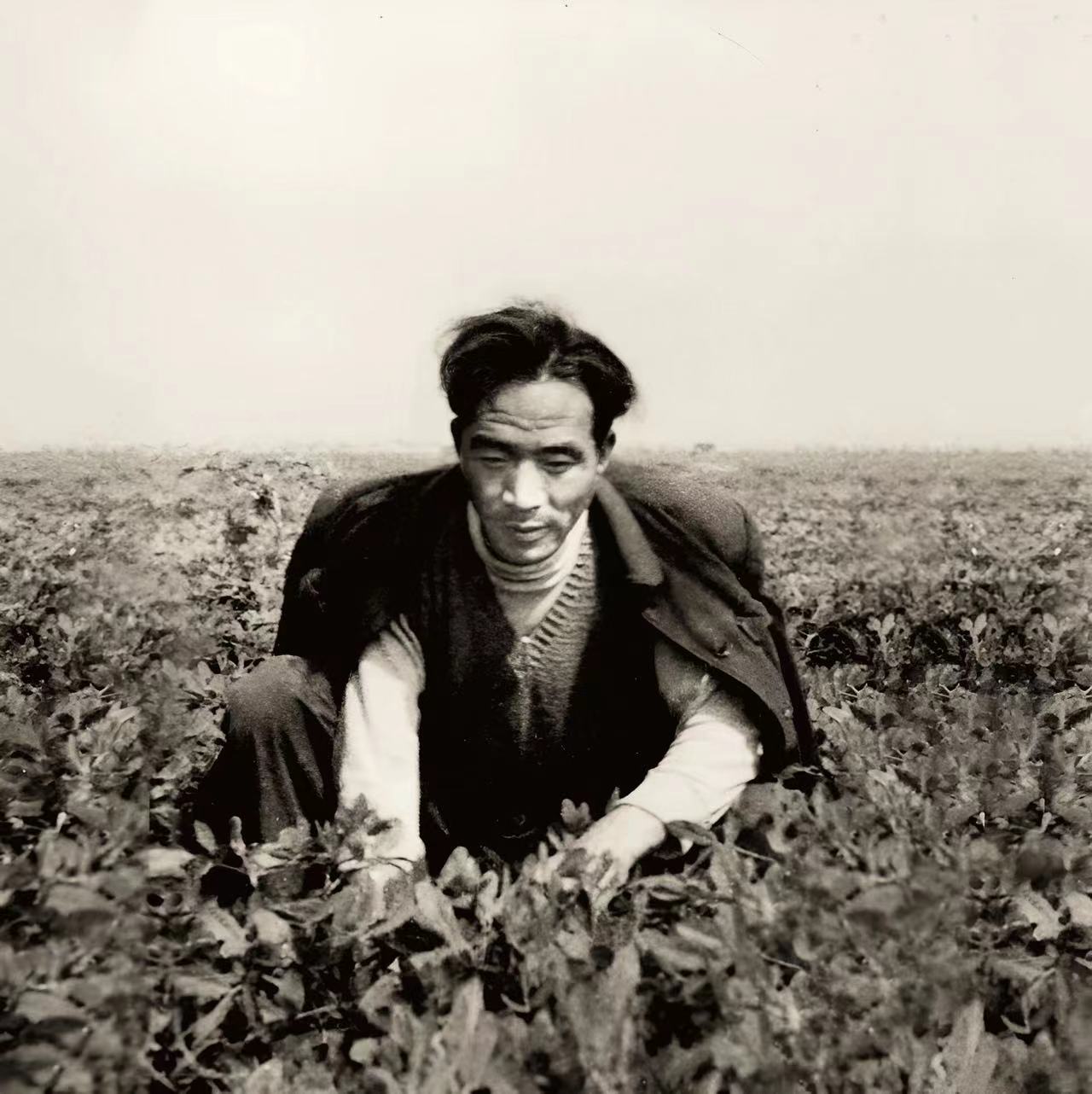

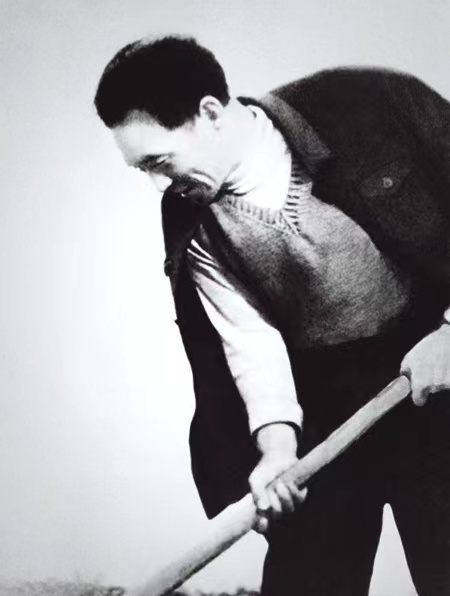

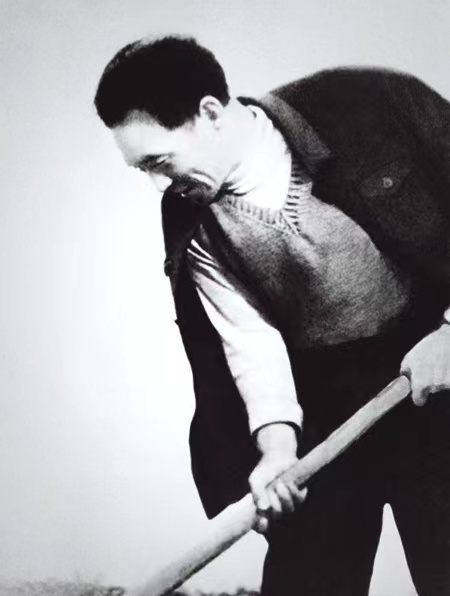

20世紀60年代���,焦裕祿在蘭考田間勞動�����。 開封地委也在想辦法�。地委曾準備將蘭考縣拆分給周邊四個縣,但焦裕祿立即表態:“我們寧愿累死,脫三層皮�����,也不愿將困難轉給兄弟縣�����。”焦裕祿相信���,蘭考人民有志氣���,一定能戰勝內澇�����、風沙、鹽堿這“三害”�。他對因“三害”受災的百姓飽含深情地說:“我是您的兒子�,毛主席叫我來看望您老人家���。”

“父親有個特點:看不得別人比他過得差�。”電影《我的父親焦裕祿》是根據焦守云口述改編的�,作為監制,她全程參與影片創作�����。片中�����,焦裕祿臨終前對孩子們說了這樣一句話:“你們眼睛里要看得見受苦人的眼淚�����。”

焦裕祿有個習慣,每到中午時分�,要張望周圍家家戶戶的煙囪���,哪一家沒冒煙���,就是沒人或者吃不起飯了���。每到翻淤壓沙的現場�����,焦裕祿總是沖在干活的最前線,到了飯點一起吃“派飯”�����。所謂“派飯”就是老百姓從四面八方討來的���,曬干后再放到一起煮�。為了照顧身體不好的焦裕祿���,有人偷偷給他“開小灶”�����。他又養成了一個習慣�����,吃飯前繞著大家走一圈,看到碗里的飯一樣,他才下筷子�。他還告誡每位同事���,雨雪天氣不要在老百姓家吃飯�,也不要喝水,因為老百姓這時連自己都顧不過來�,留人吃飯是負擔���。

焦守云說�����,父親逝世后,有人過來奔喪���,母親發現他們穿的竟然是焦裕祿的棉襖。原來���,他當年看到衣著單薄的窮苦人,就將身上棉衣脫下來給人家�����,一件件棉襖就這樣送出去了�����。唯獨一次“順回來”棉襖,是1964年春節回老家前,焦裕祿找縣委副書記程世平借路費�����,程世平看他大冷天只穿件空心襖���,連秋衣都不套�,就硬拉他到街上買處理的便宜料子,做了一件棉襖。

焦裕祿看見了受苦人的眼淚�����,卻看不到他自己的�。在生命的最后階段,許多細節都記錄著他的疼痛與掙扎�����。最廣為人知的是那把爛了的藤椅——他用一把刷子抵住肝部���,時間長了���,藤椅就被戳出了一個大洞���。焦守云則記得更多細節�,父親棉襖的第二粒和第三粒扣子是不扣的,就是要隨時把手伸進去按壓肝部止疼;父親經常騎著自行車下鄉,肝疼到發抖�����,就用車座抵住���,趴著繼續騎�。油盡燈枯時�,他依然奔波在路上……

一對沒繡完的鴛鴦枕頭

“你看,這幾位‘焦裕祿’�,哪位最有我父親的感覺�?”焦守云掏出手機�,滑動著4張照片,第一張是父親生前照片�,后面3張是不同時期影視作品里焦裕祿扮演者的劇照�����。“他們各有各的好處,但我還是覺得,父親身上的精氣神�,是永遠也演不出來的�����。”

讓觀眾印象最深的是李雪健主演的1990年版電影《焦裕祿》。焦裕祿的妻子徐俊雅卻對一個細節表達了意見�����。余音回憶:“姥姥曾說:‘我不可能讓老焦穿得那么破的。衣服補丁可能會有,但絕對會收拾得利利索索�����。’為了讓姥爺安心工作�����,姥姥每天把他的衣服一層層套好���,并且在炕上焐熱乎���,保證第二天姥爺起床能穿上暖和的衣服,套上就走�。”

焦守云說�����,父親去世后,母親很少提到兩人的往事�,偶爾提起的片段她就牢牢記住���,用這些勾勒出父母的愛情輪廓——

焦裕祿和徐俊雅相識在1950年�����。那年6月,尉氏縣的徐俊雅到河南省團校參加培訓�����,在那一批學員中�,焦裕祿是負責人。當時焦裕祿人長得帥氣���,性格開朗,又多才多藝�����,喜歡拉二胡���,還排演過廣受歡迎的歌劇《血淚仇》���。徐俊雅一下就喜歡上了他�����,卻遭到自己母親的反對,“做母親的,一是怕她嫁得遠�����,二是看到我父親比她大9歲�。但是我奶奶特別喜歡我母親,一眼就看上了她的大辮子�。奶奶的青睞�,也成了母親一生的驕傲”���。

徐俊雅如愿嫁給焦裕祿�����。多年后�,徐俊雅仍然記得婚禮上的場景���,焦裕祿拉著二胡���,她高興地表演著《小二黑結婚》里面的小芹唱段���。不過�����,由于婚期倉促���,徐俊雅留下了一生無法釋懷的遺憾�����。她要繡一對鴛鴦枕頭,結果只繡好一只���,另一只來不及了。大家勸她別放在心上�,總不能因為一只枕頭就推遲婚期吧���?在后來痛失丈夫的40多年里�����,“母親總會懊悔,說那是她一輩子最后悔的一件事�,仿佛我父親的早逝與這件事有關”�����。

焦守云參與創作的電影《我的父親焦裕祿》,還原了焦裕祿辦公室中那把爛了的藤椅、放洗臉盆的竹架子,以及回到家鄉時拎的行李�。(本刊記者 侯欣穎/攝) 無論焦裕祿走到哪里�����,徐俊雅幾乎都陪伴著他。1955年3月,在洛陽礦山機器廠的安排下,焦裕祿到大連起重機器廠學習,徐俊雅也得到一同前去實習的機會。在大連的日子里,徐俊雅年輕漂亮���,氣質出眾,燙了頭發,還穿著時髦的布拉吉�����。她給焦裕祿買了一套黑呢子干部裝���。每天晚上�����,只要是沒有工作,兩人就并肩在廠里散步。焦裕祿經常寫文章�,被廠報和廣播站采用后�����,會有稿費。到了周末�,焦裕祿就用這些稿費招呼年輕人聚餐�。“現在想起來�����,那段時間真是我父母最美好的青春歲月�����。母親晚年經常對我們講:你爸爸一生沒享過福,最好的日子是在大連度過的���。”

1956年冬,在離開大連前夕�����,焦裕祿和徐俊雅合影留念�����。 焦裕祿本有機會留在大連�����。“大連起重機器廠要用兩個工程師換我父親,但父親還是選擇回到洛陽搞建設�����。”焦守云說�,父親從來沒有忘記初心,回到洛陽礦山機器廠后�,為了完成蘇聯專家撤走后獨立試制新中國第一臺2.5米雙筒提升機的任務���,焦裕祿和工友們幾十天都沒回家�����,刻苦攻關,終告成功���。徐俊雅記得,那天焦裕祿喝完慶功酒回家�����,一直不停地笑�����。徐俊雅擔心他“笑傻了”���,就用枕頭捂住他���,不管用���,又用被子蒙�,但焦裕祿在被子里面還是止不住哈哈大笑���。多年后�����,焦守云回首這段往事,覺得那可能是父親最開心的一天了���。

往事有多美,此刻就有多痛

徐俊雅不僅與焦裕祿分享人生喜悅���,也幫他分擔憂愁。到蘭考后,焦裕祿一心撲在工作上,經常住在辦公室�����。為了不讓他孤單�����,徐俊雅每天晚上都會帶著一個孩子去陪他���。焦守云至今還記得那段時光�����,她年幼頑皮,睡覺前偷懶不想洗腳�,就調侃皮膚黝黑的父親:“我的腳比你的臉還干凈呢�!”其實���,父親此時的黝黑�,跟越來越嚴重的肝病有很大關系。

1964年5月14日�,焦裕祿病逝于鄭州���。焦守云記得,那天兄弟姐妹6人里���,只有大哥大姐陪伴在父親跟前���。安頓完后事�����,母親帶著大哥大姐回家。焦守云高興地跑上前,卻看到母親一下車就放聲痛哭,從外院一直哭到里院�����。大姐把焦守云頭上的紅頭繩拽下來�����,換上一個白布條�����,母親把焦守云摟過來說:“你爸沒了,你可要好好學習??!”

那一刻�,“家里的天塌下來了,我不再是個孩子了,瞬間就長大了”。焦守云說�,父親在洛陽時�����,月工資有170塊錢,母親只有40塊錢。焦裕祿臨終前,特意叮囑徐俊雅:“這么多孩子,還有兩個70多歲的老母親�����,千斤重擔�,全壓在你一個人身上了���。你辛苦一點�,要教育好孩子,多叫他們參加勞動……生活上要艱苦一些�����,不要隨便伸手向組織上提要求���。”徐俊雅做到了�,她帶著6個孩子艱難度日。最窘迫的時候�,焦守云和哥哥姐姐都去鏟煤�����、撿煤核,努力幫母親減輕生活負擔�。

1966年�����,長篇通訊《縣委書記的榜樣——焦裕祿》發表后,全國各地的群眾都來蘭考學習���。母親開始被眾人簇擁著,幾乎每天都做一場報告�,做一場哭一場�����。每次報告做完,她的衣服上都會被群眾掛滿毛主席像章���。

“可能一般人會認為���,我們擁有這樣一位父親�����,會感到自豪���。但從另一個角度看�����,失去了父親���,沒什么可自豪的���。那種遺憾�����,是永遠彌補不了的。”焦守云說���,特別是母親,一直沒有從焦裕祿病逝的悲痛中走出來���。“這么多年來,我們家一直是不圓滿的���。母親最怕聽到別的孩子叫‘爸爸’,這是能把她喊哭的�。”每一次搬家�����,焦守云看見母親做的第一件事就是將父親的遺像擦干凈�,抱到屋子里。

“媽媽常年哭,眼睛都哭壞了���。最后那幾年,不哭都流眼淚。”焦守云說�,總會有記者問父母的愛情故事���,但母親從不回答�。“后來我也懂了�,母親是害怕提起那些往事。”甚至���,母親很怕聽到別人談論父親。有次徐俊雅端著一碗水�����,聽到別人突然談起焦裕祿�����,手就不停顫抖�,碗都沒端住�����,摔到地上���。“我也總勸母親要高興一點���,但她說:高興不起來,有啥高興事兒?��。?rdquo;

1980年���,徐俊雅住進了離焦裕祿紀念園只有一路之隔的小院里,從此�����,她每天一早一晚都要到紀念園走走路���、說說話�。童年時,余音也常常住在那里。“讓人印象最深的是清明節���,每次我們去掃墓時,全國各地的人們早已經給姥爺掃完墓了�����,并且擺滿了鮮花。”有的蘭考老百姓生活中受了委屈,也會跑到焦裕祿墓前哭訴�。

最讓徐俊雅難過的�,是每年春節�����。除夕夜���,徐俊雅總是一個人包餃子�,一包就是一整夜�,并且不讓其他人插手。大年初一,家家戶戶響起了辭舊迎新的鞭炮聲���,她卻躲到房間里,用被子捂住自己,任憑兒女怎么喊���,一天都不出來���。后來���,焦守云明白了�,這是“每逢佳節倍思親”,往事有多美�,此刻就有多痛���。

“母親去世的前一年�,突然對我說:以后不哭了���,我都比你爸多活40年了�����。”臥病在床后���,她又很認真地問:“守云�����,你覺得我這輩子值不值?”焦守云故作輕松���,說:“咋不值?您為我父親犧牲太多了�,是千人敬���、萬人敬的�。”聽她這么一說�����,母親陷入了沉默,很長時間都不說話���。“我想,那一定是她時常問自己的問題���,可能已經問了40年,在生命的最后時刻�,才終于說了出來�����。”

1964年,病重的焦裕祿選擇回到老家�,與母親團圓過了最后一個春節�����。41年后的2005年春節,徐俊雅也穿上了女兒和兒媳精心縫制的棉襖�,打開房門���,終于和兒孫們共度了一個新年���,老淚縱橫地給每個孩子發壓歲錢�����。半年后���,她就逝世了���。夫妻兩人用相似的方式過完了各自生命中最后一個春節。

“焦裕祿的閨女來看您了”

圓滿�����,在焦守云腦海中只有一次:1964年的除夕夜�����。

2022年8月4日���,焦守云在鄭州接受本刊記者專訪�����。

2022年8月4日���,焦守云在鄭州接受本刊記者專訪�����。 從兩歲開始,焦守云就被父母送回了山東農村老家生活,探親和相聚的時間不多���。所以1964年的除夕夜,在焦守云的腦海中至今都是非常清晰、具體的。“父母都在���,我們6個兄弟姐妹也都在,大家圍在一起吃年夜飯,感覺特別新鮮�����。奶奶在灶臺前忙活著���,一會迎財神���,一會敬灶王爺�,擺滿了貢品。精心雕刻的白蘿卜里�,放進豆油�����,做成造型獨特的長明燈�����。不過���,兩個弟弟很淘氣���,爬上灶臺偷吃貢品���,奶奶不停地趕他們�����。院子外面,用石頭和石凳搭起臺子�����,也擺上了貢品�。經過一夜,貢品都被凍住了���,兩個弟弟看咬不動,隨手就扔掉了�����,奶奶也是追著他們趕。”

那是焦家孩子充滿年味兒和歡聲笑語的一個春節。“但對于大人�����,那個年他們過得并不好�。”父親當時已經被病痛折磨得很瘦了�����,奶奶一眼就看出來了���,什么都明白了�。焦守云說�����,當時父親或許已經感受到時日無多���,帶著所有的孩子來到山上的祖墳前���,“雪下得特別厚���,厚到能把一個小孩子埋進去”�。父親帶著他們跪下�,告訴他們不要忘了本。

多年后�,在焦守云的參與下�,電影《我的父親焦裕祿》對這段往事做了呈現�����。焦守云記得�,她小時候看到村里的墻上貼著各種年畫���,其中“岳母刺字”那張給她留下了深刻印象�。后來她又聽母親說���,父親最喜歡聽家鄉的五音戲�����。于是在電影里�����,奶奶和父親一起在村里看了五音戲《岳母刺字》,在精忠報國的教誨中,看戲的兒子牽起了娘的手���,母子兩人深情地���、依依不舍地相望�����。這些情節,是焦守云的幻想�����,她多么希望那個春節永不結束���,所有人就這樣其樂融融地歡聚在一起���。

2022年7月29日�,余音在北京接受本刊記者專訪。(本刊記者 侯欣穎/攝) 雖然父親早逝,但焦裕祿精神永遠地留在兒女們身上。對大女兒焦守鳳來說,難忘的是父親拒絕各方面照顧�����,將她安排到食品加工廠條件最艱苦的醬菜組工作�,還帶她上街,教她如何走街串巷賣醬菜。對大兒子焦國慶來說,難忘的是父親對他“看白戲”發了火�����,第二天讓他把票錢補上�����。

在父親離開后的半個多世紀里���,焦家兒女在各自的工作崗位上繼續發揚焦裕祿精神���。焦守云說:“母親經常告訴我們���,你們在外面做得不好�,沒人會說是徐俊雅的孩子���,都會說是焦裕祿的孩子�����,所以一定要嚴于律己���。”三女兒焦守軍在部隊工作�,先后兩次上前線�,肩負繁重的通信保障任務。在坑道通信樞紐部,她連續工作十幾個小時不離崗,經手發出十幾萬組電報。小兒子焦保鋼是公安戰線上的一名刑警。他說:“父親的形象是靠自己干出來的�,要像父親那樣�,靠自己實干���,不能借他的光去圖名圖利”�����,他破獲了很多大案要案,最終因積勞成疾在2013年突發腦溢血去世�����。

2013年���,焦保鋼的女兒焦力繼承了祖輩�、父輩的精神和志向,在大學畢業后投筆從戎���。剛入伍時,3公里跑是最難過的關�,由于膝蓋有傷�����,第一次她用20分鐘才跑完。從此她每天跑兩個3公里�,有時沖得太猛���,到了終點會大吐一場���。功夫不負有心人�,新兵訓練結束時�,她被團里評為“十佳新兵”,也是唯一獲此殊榮的女兵�����。她深情地回憶�,在那些難熬的日子里���,她的腦海中浮現的就是當年在蘭考與“三害”以命相搏的祖父���。焦力在2016年成為一名正式黨員,轉正當天她在日記里寫下了對祖父說的話:“未來日子里將沿著您的路繼續走下去�����。請放心���,您的精神流淌在我血脈里……”

焦裕祿臨終前交代的“不要隨便伸手向組織上提要求”�,焦家后人也做到了。國企改革時�����,焦守鳳的兩個兒子相繼下崗�,她沒有請組織照顧。焦守軍當年新兵下連�,主動放棄了留機關工作的機會�,要求前往大山坳的某通信站���。1976年領導想要提拔她�����,但她記著父母“不提要求���、不要照顧”的叮囑���,拒絕了這次機會。焦力在當兵的第三年參加了大學生士兵提干考試,雖拼盡全力�,還是以6分之差與軍校失之交臂���。姑姑焦守軍開導她:“焦力���,總有一段路���,你是會一邊失落一邊走完的���。但我們都得在一次又一次的落寞中奔赴前方�����。你一定要面對困難不害怕、面對陌生不膽怯�、面對失敗不氣餒�����!”經過努力,第二年,焦力以某集團軍女大學生提干考試第一名的好成績,實現了夢想�����。

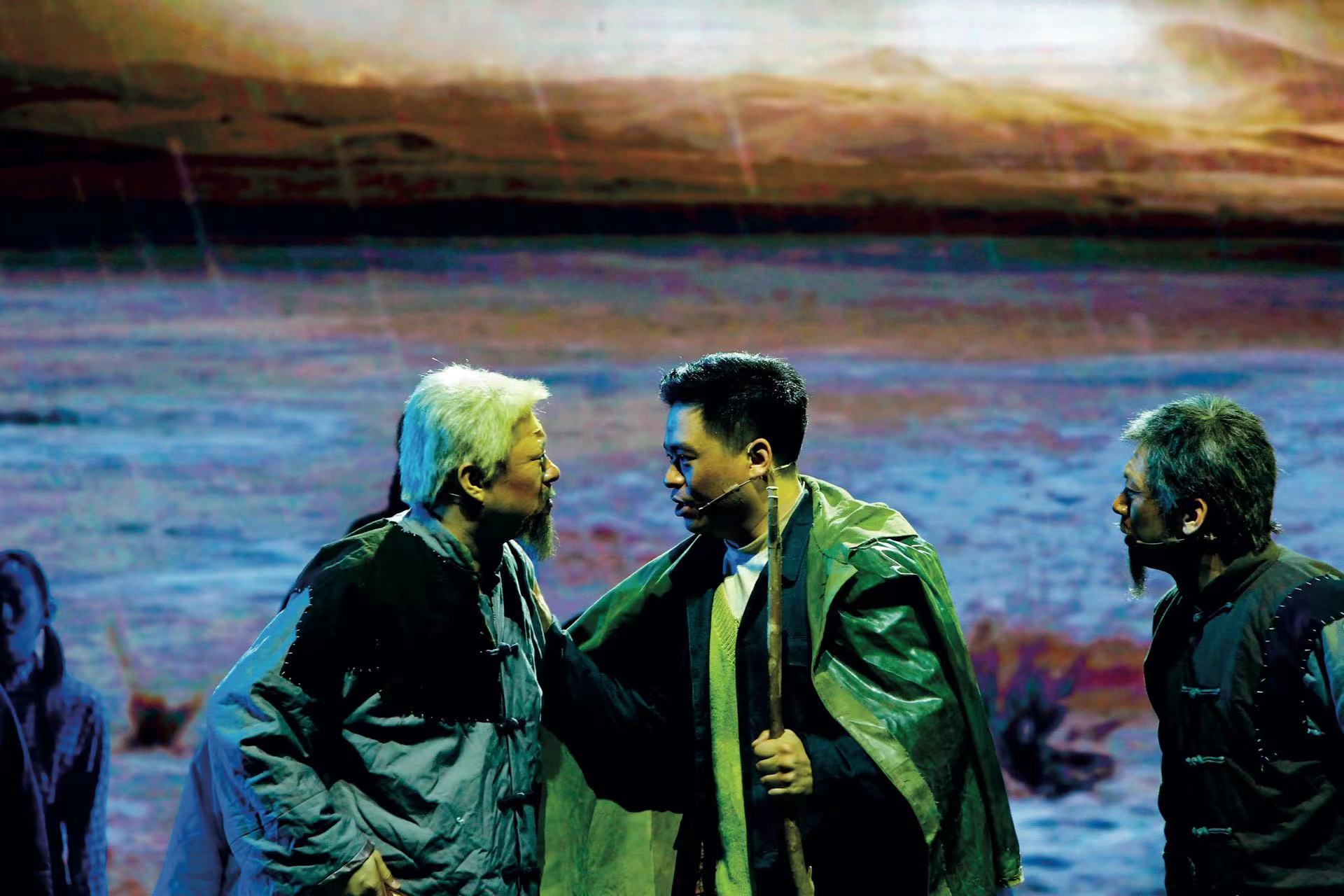

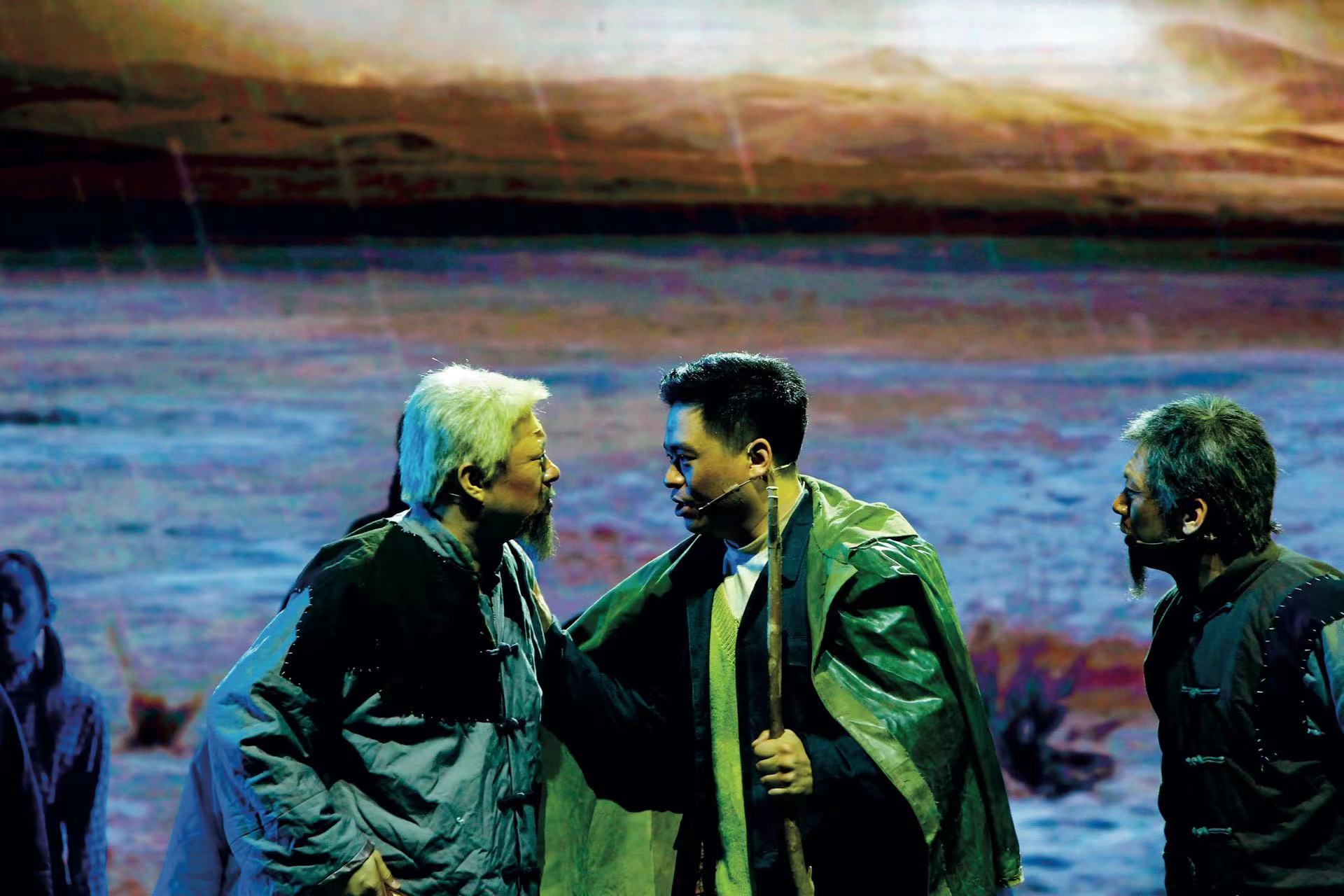

余音也說,一開始扮演外祖父的演員并不是自己。雖然他參與了音樂劇的全部采風和創作工作���,“但是當時我心里有桿秤,我演不了。男主角要在臺上唱兩個小時�����,沒有多年的積累是不行的”���。后來扮演外祖父���,還是臨危受命�。首演中�,由國家話劇院的涂松巖扮演焦裕祿,首演結束后,團里決定音樂劇要到各地巡演���,此時主演就空出來了,“領導說只有兩個月的準備時間,就數你余音對焦裕祿最熟悉�����,只能逼你一把了”。

余音(中)在音樂劇《焦裕祿》中飾演外祖父焦裕祿。

余音(中)在音樂劇《焦裕祿》中飾演外祖父焦裕祿。 半個多世紀過去了�����,焦家人早已形成共識�,“焦裕祿”三個字不能給他們帶來特權,帶來的全是約束與責任。雖然兄弟姐妹已經無法與父親團圓了�����,但父親的影響一直都在。無論他們在哪個崗位上、在人生哪個階段中�,人們都會用焦裕祿的標準來審視和衡量他們�����。

在后來的生命歷程中�����,焦守云理解了團圓的更多含義。有一年�����,焦裕祿干部學院帶隊看望一位風燭殘年的老大娘���。大娘的視力已經不行了,意識也有些模糊���,任憑大家怎么說話,都沒有一點回應���。直到有人趴到她耳邊說:“焦裕祿的閨女來看您了�����!”大娘的眼睛突然亮起來:“焦裕祿的閨女?是哪個�����?讓我摸摸�。”焦守云俯下身,臉頰貼近大娘雙手�,聽到大娘喃喃自語:“妮啊���,你爸爸真是好人?����。?rdquo;剎那間���,焦守云的眼淚奪眶而出���,那淚水是滾燙的�,是幸福的。因為�����,那也是父親通過父老鄉親�,至今都還在傳遞給她的溫暖啊?��。ㄓ浾?楊學義)

掃碼看專題片《百年焦裕祿》