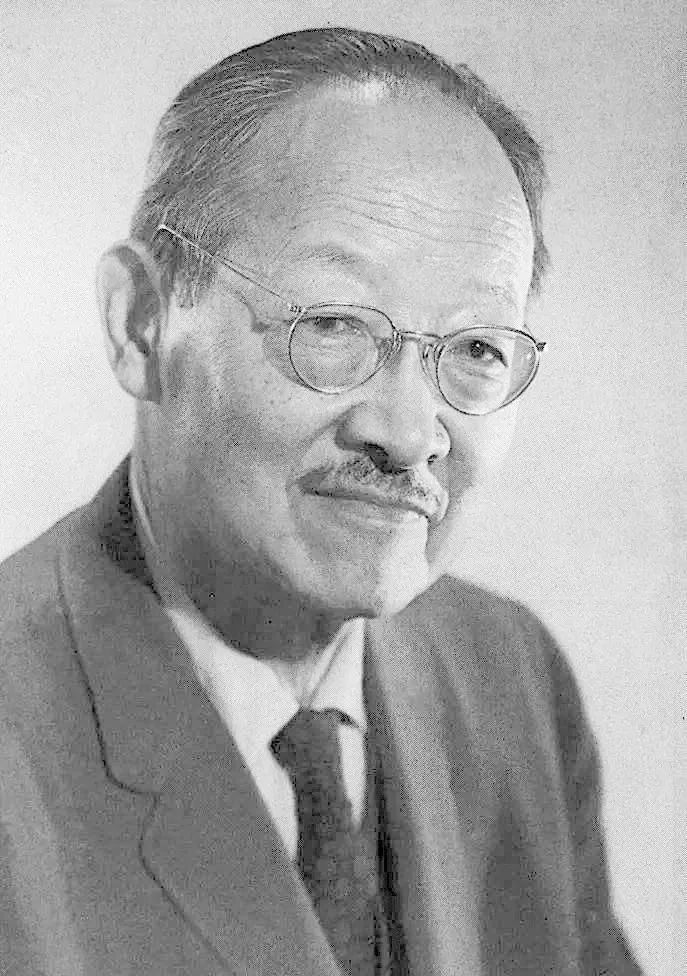

趙元任是中國現代語言學先驅,被譽為“中國現代語言學之父”;同時也是中國現代音樂學先驅、我國音樂語言學開拓者、“中國科學社”的創立者之一。1926年,時年34歲的趙元任在自己與同道共同創辦的《科學》雜志上刊發《符號學大綱》一文,在漢語世界正式提出了“符號學”命名。趙元任認為,符號這東西是很老的了,但是拿一切的符號當一種題目來研究它的種種性質和用法的普遍原則,這事情還沒有人做過。在這篇文章中,趙元任開宗明義地提出了漢語“符號學”與英語“symbolics”“symbolology”的不同之處,他認為英語中的這兩個符號學都有偏重符號的哲理,而自己所討論的符號學則是普通符號學。既然是普通符號學,就要對各種符號原理的通律進行研究,因此,溝通語言符號與音樂符號就成為趙元任普通符號學的題中之義。吳宗濟在給《趙元任語言學論文集》寫的前言中記述顯示,趙元任對自己早年關于漢語連續變調和語調音準問題的研究論文,因缺乏樂器的相關測量,而感到非常遺憾。

我國學界一致認同趙元任在漢語世界提出“符號學”命名的重要意義,但并沒有系統深入地挖掘這一命名的深層指向,沒有注意到趙元任所提出的符號學究竟具有怎樣的民族特性。趙元任的普通符號學包含深層的藝術因素,這就需要結合他跨界開拓的語言音樂學來進行分析;同時,在學理層面闡明趙元任普通符號學對當代符號學研究的影響,才能從源頭上為漢語符號學的世界意義注入深層動力。

符號的特質是符號學首先要考慮的因素。藝術的特質構成了普通符號學的基本初衷。趙元任給符號學設定的一個最基本的目標,是打通學科的壁壘,研究和創造能夠共通使用的“好符號”。在《符號學大綱》一文中,趙元任認為,雖然有些學問里的符號系統十分發達,而在別的學問里研究到事理上與前者很相近的題目,并沒有采用或仿效它,還只曉得用很笨的符號。趙元任所舉的第一個例子是,排戲練戲由于缺乏語音學的相關研究,造成戲本的寫法不能把演奏法與得神的訣竅寫得一目了然。因此,用什么樣的符號成為趙元任符號學首要考慮的因素。我們可從漢字形、音、義三個角度來分析趙元任所提出的“符號學”對“符號”的美的要求。

首先,從漢字的字形上來看,作為漢語語言符號獨特性的字形成為趙元任研究符號學的根本基礎。從符型上來看,漢字符號是典型的方塊字,相對于拼音文字線性書寫體現的時間性不同,漢字的外形體現出空間的建筑美感。相對于拼音文字形成的任意性,漢字書寫與所指之間并不能絕對任意,在外形上要參照客觀事物本來的樣子。趙元任認為,好的符號系統是容易被辨認的,這一點使看似復雜的漢字結構卻成為優點,因為一旦學會了漢語的文字系統,它豐富的花樣就有助于辨認,這比多次復現同一些少量的要素優越,便于產生、傳遞和復制。此外,漢字筆畫的雙向度排列,在趙元任看來具有重要意義,允許設計結構上的多樣性,能夠大量節省篇幅,加快閱讀速度。漢字超強的穩定性使民族文化得以精確保存,直到現在,我們依然可以準確認讀古代的文字。盡管漢字的字音由于不同地域的方言有很大差別,但是,漢語存在著文言,文言成為一個民族的通用文字,它不但存在于依靠需要視覺經驗介入的紙面之上,而且存在于使用者的口頭,這就是歷代漢語所形成的“官話”。所以,文言的存在,不但有書面語的性質,也有語言規則的性質。漢字字符本身具有自己獨特的“空間句法”,字體的間架結構在不同的書寫體式里有不同的要求,這就是書法。

其次,在漢字的發音方面,趙元任在繼承前人關于漢語音律研究的基礎上,獨創語言音樂學,主要關注音樂和語言聲律之間的有機連續性。趙元任在《談談漢語這個符號系統》中,開篇就以岑參的詩《白雪歌送武判官歸京》論述了漢語的語調和韻律在象征方面的言外之意。趙元任認為,在這首詩里,前兩句“北風卷地百草折,胡天八月即飛雪”,音節都是以迫促的入聲結尾,象征了冬天到來萬物凋零的場景;而后兩句“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”,結尾以流暢的平聲字結尾,同樣也可以象征春暖花開欣欣向榮的萬物復蘇景象。在聲音上存在皮爾斯所說的“像似符”現象。由于漢語每個字都有自己的聲調,而不同聲調的字在一首詩或者一句話里又構成一個有機整體,字調加在語調的起伏上面,很像海浪上的微波,形成了聲音動力非常充沛的語流,是非常優美的語言。

再次,從符號系統意義的生成機制——漢語符號的語義來看,趙元任認為,漢字符號語義形成的途徑是聯想。符號是攜帶意義的感知,但感知的方式在中西符號學中不盡相同。索緒爾符號體系中每個符號的能指和所指搭配具有絕對的任意性,正是這種任意性保證了社會規約的穩定性。也就是說,符號的社會功能、符號的意義框架主要由社會性的規約關系決定,而較少滲透藝術因素的聯想。皮爾斯符號學體系認為,符號和對象之間是一種具有科學認知特質的邏輯關系,更加注重符號與思維之間的形式關系,強調的是其邏輯功能。而趙元任認為,符號和對象相關的途徑是“聯想”,聯想的程度愈深,符號就愈有效,并且以音樂符號來舉例論證。符號聯想的重要結果之一就是喚起情感,而美的符號在喚起情感時尤為重要。可以說,趙元任對符號意義的生成機制的界定,具有明顯的審美心理學傾向。

趙元任提出的普通符號學與西方符號學之間一個特別不同的地方在于,他的符號學雖然同樣劃歸哲學領域之中,但由于漢語符號本身的藝術特色,以及趙元任自身深厚的語言功底和音樂素養,漢語符號學攜帶著濃厚的藝術因素,體現出鮮明的藝術特色,在國際上也產生了深遠的影響。芬蘭學者埃爾基·佩基萊在《音樂·媒介·符號——音樂符號學文集》的序言中寫道:“趙元任曾經研究過音樂與語言的關系……在漢語中,語言和音樂之間至少有四種媒介形式,因此,語言和音樂之間并沒有明顯的界限,它們之間更像一個連續的統一體。”趙元任開創的語言音樂學比西方學界借助信息技術提出的音樂符號學時間更早,與漢語本身結合的程度更加緊密,對民族文化產生的影響更加深遠。在我國傳統文化中,言、詩、情、音、樂、歌都存在著密切的聯系。《毛詩大序》中記載:“情發于聲,聲成文謂之音。”《樂記·樂本篇》說:“凡音之起,由人心生也,人心之動,物使之然也。”聲與音是兩種不同的符號,從聲符號到音符號,情貫穿其中,文字是聲與音的過渡。作為我國古典美學重要的范疇“韻”,如后世演化而來的“氣韻生動”、古典舞的“身韻”,以及我們翻譯的西方美學中的“靈韻”,從字源上來講,都與音樂有關,“韻”從音從勻,其原始意義是對音的計量與審定,而其計量與審定的作用或亦可根據上文,推論為以讓五音“各有其位”的和諧狀態。音樂主要是聽覺藝術,除了西方符號學的符型、符義與符用研究之外,中國的語言音樂學是通過文本走向聲音的,要通過對語言聲音特征的研究尋找與音樂最匹配的韻律搭配。這對符號學從文本中心到視覺中心的轉移毫無疑問是一種矯正,也是與當代藝術提倡全方位的身體體驗相契合的。

現代學科劃分使研究走向深入,然而也造成了研究的偏狹;一體化的詩樂舞被分割為文學、音樂學和舞蹈學。符號學研究尋找藝術的“通律”,語言音樂學在未來的研究中可以結合人工智能、計算語言學等相關學科,走向更加深廣的研究。因此,無論是符號學研究,還是音樂符號學研究,我們都應該充分挖掘趙元任所留下的豐厚學術遺產,為構建中國學派提供專業的民族話語資源和理論生長點。(作者單位:中央民族大學文學院)

(本文系國家社科基金重大專項“新時代中國特色美學基本理論問題研究”(18VXK010)階段性成果)

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號