張震,1976年生于中國臺灣,1991年憑借《牯嶺街少年殺人事件》提名臺灣電影金馬獎最佳男主角。后與王家衛(wèi)、李安、侯孝賢等多位導(dǎo)演合作,參演《春光乍泄》《臥虎藏龍》《最好的時光》等經(jīng)典電影。2021年1月15日,由其主演的懸疑科幻電影《緝魂》上映。

《環(huán)球人物》記者眼前的張震,頭發(fā)不經(jīng)意往后梳,露出一張棱角分明的臉。經(jīng)歷了幾場密集的采訪車輪戰(zhàn),他顯得有些疲憊。但面對任何問題,仍表現(xiàn)得溫和有禮。

談?wù)撔缕毒兓辍返膭”荆瑥堈鹛岬阶约合矚g的日本推理小說作家松本清張,“他所描寫的昭和時代,很有代入感”。問及為新戲斬獲的“新技能”,他笑笑說:“減重24斤后,學(xué)會了怎樣一進(jìn)便利店,就迅速找到最好吃的沙拉。”聊到與新生代導(dǎo)演的合作,他回憶:“在片場一起打電動,很開心”。

從1991年《牯嶺街少年殺人事件》上映至今,張震作演員已經(jīng)30年。從臺灣電影新浪潮、內(nèi)地“第五代”導(dǎo)演,到“70后”電影新勢力,他經(jīng)歷了華語影壇幾十年來的重要階段。幾十年熒幕生涯中,張震感受到中國電影的一些變化。與此同時,在片場的記憶也塑造了他的性格。

被蒙上一層“死氣”

3年前,喜歡讀推理小說的張震接下電影《緝魂》。劇本改編自科幻作家江波的小說《移魂有術(shù)》,背景設(shè)定在距今不遠(yuǎn)的2032年,懸疑犯罪類型搭載了一個軟科幻的設(shè)定。在這個未來世界里,天空灰暗,人們手上的數(shù)碼產(chǎn)品極為方便,生活卻沉悶無聊。

醫(yī)院里,張震癱在病床上,胳膊和腿枯瘦,幾縷頭發(fā)掛在頭頂。這是電影《緝魂》中的一個鏡頭。張震飾演的檢察官梁超文患了肺癌,癌細(xì)胞先擴散到脊椎,影響到走路,再病發(fā)到腦部,讓他懸在死亡的邊緣。

從一瘸一拐出場,到雙頰凹陷、癱坐輪椅,梁文超整個人都蒙上一層“死氣”。導(dǎo)演程偉豪最初并不想用這個“荒唐犀利的造型”,張震反倒很喜歡,“讓大家有印象,角色有說服力”。

梁文超的身體很憔悴,雙眼卻是銳利的,精神氣也前所未有的旺盛。因為病入膏肓的檢察官有案子要查,有懷孕的妻子要陪,最重要的是,他要和時間賽跑,活到孩子出生那一刻。“這是一個外表憔悴,內(nèi)心充滿能量的人。”

在壓抑的劇本里,張震最喜歡的,卻是一場情緒濃厚的感情戲。梁文超在辦公室,跟妻子回憶小時候家門口的一家鹵味店。“它讓你知道這個角色的生長背景,同時帶入工作的困難、身體的疲態(tài)。”這場戲與推理無關(guān),卻需要更強大的表現(xiàn)力。

《緝魂》劇照及海報。張震飾演患有肺癌的檢察官梁文超。

《緝魂》劇照及海報。張震飾演患有肺癌的檢察官梁文超。

拍攝之外,沉默而溫和,是張震留給大多數(shù)導(dǎo)演的印象。程偉豪比張震年齡小,拍電影的時間也比十幾歲就開始演電影的張震短得多,兩人卻很投緣。拍攝一共90天,他們在片場話都不多,一個在劇本里鋪陳線索,另一個就依照劇本一一拼湊還原。

電影選擇了他

2011年,張震重新看了修復(fù)版《牯嶺街少年殺人事件》。距離電影拍攝已經(jīng)過去21年,他發(fā)現(xiàn)自己竟然還記得每一句臺詞。今天回頭看,張震承認(rèn),這部片子為他開啟了演藝之路,留下記憶烙印,甚至影響了他的性格。

1990年,楊德昌籌拍《牯嶺街少年殺人事件》。他用3年時間,寫了一個少年對世界的幻滅。制片余為彥找到演員張國柱(曾和胡慧中合演《歡顏》)的兒子張震,“三四年前見過,算算年紀(jì),大概13歲,跟劇本里的小四相仿,能不能見見?”張國柱帶著張震去找楊德昌。那天張震背著書包,戴著眼鏡,一幅乖學(xué)生的樣子,楊德昌一見就對他頗為滿意。

對于十三四歲的張震,“拍戲是什么?不是很清楚。”有一場戲,小四目睹殺人。拍攝那天,楊德昌臭罵了張震一頓,把他關(guān)進(jìn)小屋,關(guān)了燈,讓他面壁罰站,半小時后,又把他拉到片場,鏡頭對準(zhǔn)他,開機。

拍攝持續(xù)了6個月,張震一直沒感受到什么是表演。直到電影結(jié)尾,才有了和角色貼合的“奇妙感覺”。站在街頭,小四突然抽出了刀,捅向自己心愛的女孩。女孩倒在血泊中,小四呆呆站著,接著蹲下痛哭。那場戲楊德昌沒有喊“停”,張震哭了很久。后來想起來,張震覺得,這是自己第一次真正“演到戲”,“當(dāng)你進(jìn)入人物,你看到的樣子和其他時候不一樣”。

1991年7月,《牯嶺街少年殺人事件》上映,拿下多個重量級電影大獎。15歲的張震入圍金馬獎最佳男主角。那一年和他一起競逐獎項的,有父親張國柱,還有郞雄和張國榮。

《牯嶺街少年殺人事件》劇照。15歲的張震憑此入圍金馬獎最佳男主角。

《牯嶺街少年殺人事件》劇照。15歲的張震憑此入圍金馬獎最佳男主角。 拍完戲,張震回到學(xué)校。他抽離不出角色,原來還算活潑的性格,突然變得沉默內(nèi)向。張國柱找到楊德昌,跟他說:你把我兒子的微笑帶走了。

后來,張震去學(xué)了喜歡的美術(shù)。復(fù)興美工畢業(yè)后,他最想去時尚雜志工作。楊德昌知道后,找他做電影《麻將》的美術(shù)道具,順道發(fā)出邀請:“那就再來演一個角色吧。”

張震又被拉回了電影。《麻將》之后,他遇到王家衛(wèi),在文藝片《春光乍泄》里演一個周游世界的青年。2000年,李安拍《臥虎藏龍》,把深情直爽的羅小虎留給他演。后來侯孝賢執(zhí)導(dǎo)愛情片《最好的時光》,女主角定了舒淇,因為張震跟舒淇銀幕形象登對,男主角就選了他,“說不清為什么,就覺得他很適合電影”。

那是華人導(dǎo)演在國際影壇站穩(wěn)腳跟的10年。“在片場長大”的張震,經(jīng)歷了最好的導(dǎo)演。他們在不同時期,給了張震最適合的角色,幫他塑造了最好的形象。制片人焦雄屏說過,沒有第二個臺灣演員有張震的好機緣”。

然而深受電影影響的張震,并沒有把它當(dāng)作“用心追求的事業(yè)”。李安遞來《臥虎藏龍》劇本時,他正在服兵役,離退伍還有5個月,“演戲不是我的專業(yè)”“對人生完全沒有規(guī)劃”。答應(yīng)出演,是因為“李安導(dǎo)演人很好啊,還可以跟發(fā)哥合作”。

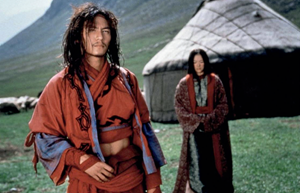

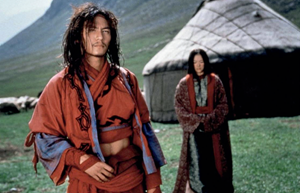

《臥虎藏龍》劇照。張震飾演性格直爽的羅小虎。

《臥虎藏龍》劇照。張震飾演性格直爽的羅小虎。 多年后,張震在一部電影的記者會上說,演員是很被動的,他曾經(jīng)覺得自己是被命運推著走的人,是電影選擇了他。

“演藝圈學(xué)霸”

轉(zhuǎn)折發(fā)生在28歲那年,張震出演王家衛(wèi)的電影《愛神》。“最終決定要做演員這件事,是從鞏俐身上獲得的。”電影里,他飾演的裁縫,為飾演交際花的鞏俐做旗袍。一場鞏俐打電話的戲,張震站在一旁看。攝影機往上推,從她的腳往上,慢慢推到她的肩膀、脖子、纏電話線的手,每個特寫都帶著角色的風(fēng)韻。張震很震撼,“好的演員就應(yīng)該像她這個樣子”。

拍完《愛神》,他開始鉆研表演,看大量的影片,觀察其他演員,用心感受生活,將生活的質(zhì)感帶入電影,沉浸在之后每一個角色中。張震很清楚,自己不是科班出身,進(jìn)入角色的方法只能“笨”一點,“先體驗人物的生活,學(xué)習(xí)人物的專業(yè),開機的時候,更從容一些”。

往后的故事便為人熟知了:張震被貼上了“演藝圈學(xué)霸”的標(biāo)簽。

田壯壯導(dǎo)演的《吳清源》,是張震真正意義上“挑大梁”的一部戲。為了演好“棋圣”,他學(xué)著下了一年圍棋,學(xué)著講日語,還依照吳清源的作息,在日本京都郊區(qū)生活了兩個月。早上起來先看棋譜,然后看自傳,有機會就跟吳老師見面,去棋院看他下棋,晚上跑步。殺青前兩天,張震很難過,跑到附近的小公園偷偷哭了會兒,和角色道別。

2009年,王家衛(wèi)籌拍《一代宗師》,在葉問的詠春拳和宮二的八卦掌之外,安排了一條八極拳支線。年初,張震開始練八極拳。八極拳大師王世泉第一次見張震,問他:“你是為了拍電影,還是真想練?要是真練,就是另一種教法。”張震答:“真想練。”他拜了王世泉為師。電影拍了3年,2013年上映時,張震已經(jīng)在全國八極拳比賽中拿了一等獎。

《一代宗師》劇照。張震飾演八極拳宗師一線天。

《一代宗師》劇照。張震飾演八極拳宗師一線天。 也是在這個時候,很多人都覺得張震變了。“一米八多的個子,有點駝背,沒什么力氣,”這是王世泉對張震的第一印象。拍完《一代宗師》,“身體舒展了”。更多改變來自內(nèi)心。張震自己也說:“有一些領(lǐng)悟和體會,好像突然開竅一樣。這個成長不是說你拳打得多好、多猛,而是多了一個很自我的時間,可以用來思考和成長。很年輕的時候,可以出去玩整個晚上,35歲前后,就成熟了很多。”

一直把張震當(dāng)小孩的王家衛(wèi),不再叫他“小鬼”。《一代宗師》公映,他評價張震:“千金難買一聲響。”2016年,侯孝賢開拍《刺客聶隱娘》,早早為張震預(yù)留了一個重要的角色,“張震是個老實孩子,他現(xiàn)在已經(jīng)越來越會演了”。陳凱歌導(dǎo)演也一直在尋找和張震合作的機會,“張震是個真正的演員,他沒有特別大的野心,反而一步一個腳印做出了成績”。

電影是等待的藝術(shù)

28歲時,張震剛演完《愛神》,上綜藝節(jié)目《康熙來了》,跟小S說,自己買了輛“發(fā)財車(小貨車)”,要在后面鋪上人工草皮,放沖浪板,然后開去海邊。

慢性子的張震曾調(diào)侃自己很“懶散”。不拍戲的時候,他能整日躺在床上打游戲,下樓只去附近熟悉的小店光顧,社交平臺也很少更新。入行至今,張震始終保持著“佛系”接片的工作節(jié)奏。“我的目標(biāo)是一年拍一部,或兩年拍一部。可能我性子慢,所以比較能忍受緩沖期不拍戲狀態(tài)下的不安感。”

年輕時在片場的經(jīng)歷,也讓張震習(xí)慣了等待。

楊德昌是位苛刻又嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?dǎo)演。他的劇本,“一句話、一個字、一個標(biāo)點,都不能變”。拍《春光乍泄》,遇到王家衛(wèi)。剛到布宜諾斯艾利斯,王家衛(wèi)丟過來一張唱片,說,“這就是我要的感覺”。張震當(dāng)場傻眼,把唱片帶回去一遍一遍聽。他欣賞侯孝賢的慢節(jié)奏,“那更像拍紀(jì)錄片”。等風(fēng)起吹動內(nèi)簾,等湖面散去薄霧,一場男女主坐在床上對話的戲,可以斷斷續(xù)續(xù)、反反復(fù)復(fù)拍兩年。

等待,有時是在片場,有時是在場外。在大多數(shù)觀眾眼中,張震的出片頻率不算高,他對劇本的選擇往往是理性與感性的疊加。導(dǎo)演路陽在拍《繡春刀》時,圈內(nèi)很多人提醒他“古裝片賣不動”。他抱著試一試心情飛去臺灣請張震,開場第一句就是:“震哥,我這個人不太會說話,挺內(nèi)向,也比較緊張。”

張震回復(fù)道:“沒事,我也很內(nèi)向。”然后認(rèn)認(rèn)真真看起了故事大綱。分別的時候,他對路陽說:“故事很好,我沒問題。”身份特殊,有情有義,一派俠氣——沈煉,是一個讓張震心動的角色,也是一個值得等待的角色。

2014年,《繡春刀》上映,張震的表演備受好評,當(dāng)被問及為何選擇這部投資并不大的電影時,張震說:“演員就是一種修行,無論角色的大小,還是電影、電視劇、話劇,我看中的始終是角色的本身。所以當(dāng)有好的角色出現(xiàn)的時候,我都會握住機會。”

幾年前,張震曾說過,演戲之余,想過慢悠悠的生活。他始終相信,“電影是等待的藝術(shù),演員是等待的職業(yè)。”下一個角色是什么?“就等吧,反正習(xí)慣了。”(本刊記者 毛予菲 孟星)