六月高考季,青春新征程。無(wú)數(shù)莘莘學(xué)子無(wú)不奮筆疾書(shū),為夢(mèng)想挑燈夜讀。史書(shū)記載,科舉制度是中國(guó)最早的“高考”形式。公元605年,隋煬帝開(kāi)設(shè)進(jìn)士科,標(biāo)志著科舉制度正式開(kāi)始,一直持續(xù)了1300多年,至清光緒三十二年正式廢除。

和現(xiàn)在高考考生只需要身份證、準(zhǔn)考證加幾支筆的“輕裝上陣”不同,古代考生進(jìn)考場(chǎng)得背幾十斤重的“文具”。明清時(shí)期,完備的科考制度包括童生試、鄉(xiāng)試、會(huì)試和殿試幾個(gè)級(jí)別,其中鄉(xiāng)試和會(huì)試都是每次三場(chǎng),每場(chǎng)三天,考生通常要在科考的場(chǎng)所(號(hào)舍)待上九天,飲食起臥都在其中。所以,隨著考生進(jìn)入考場(chǎng)的,通常會(huì)有一個(gè)神器——文具箱,它裝備了大部分考生所需的物品。

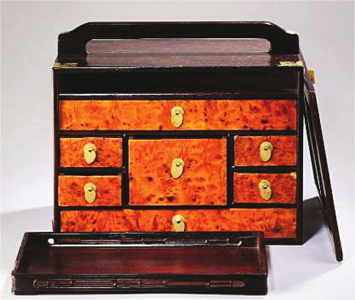

這是一件清代的紫檀嵌癭木文具箱。此箱長(zhǎng)21.3厘米,寬20厘米,高26.5厘米,較常見(jiàn)的文具箱尺寸尤小。文具箱精選小葉紫檀為框精造而成,紫檀色澤沉穆,牛毛紋排列細(xì)密。各面板均嵌以華麗獨(dú)板癭木面,癭結(jié)紋理若溪山流水,靈動(dòng)流暢,細(xì)密俏麗,非常優(yōu)美。唐代詩(shī)人白居易曾以“玄斑狀貍首,素質(zhì)如截肪”來(lái)形容。北京匠師稱之為“癭子”,為難得的材料,大塊料更是少有。此箱造型呈長(zhǎng)方體,四方規(guī)整。邊角有轉(zhuǎn)折平滑規(guī)矩,起線秀美,形制飽滿;上置拱背提梁,攜帶方便;正面置活動(dòng)式面板,下有插榫。打開(kāi)面板,內(nèi)設(shè)四層大小不一的抽屜七具,層層結(jié)構(gòu)緊密,大小穿插得宜,設(shè)計(jì)巧妙。可放置筆墨紙硯等文具,亦可儲(chǔ)存干糧藥品等雜物。文具箱所配銅活齊全且簡(jiǎn)約精美。合蓋后,抽屜、面板銜接緊密齊整。整器低調(diào)大方,不但品相佳美,且包漿水潤(rùn)幽寧,置于書(shū)房案幾之上,一派書(shū)香雅氣。

古人的文具箱還有傳承之用。清代小說(shuō)《兒女英雄傳》里,旗人安老爺20歲中舉,然后提著文具箱考了快30年的會(huì)試,終于在近50歲時(shí)中了進(jìn)士,幾年后,等到他的兒子安驥入會(huì)試考場(chǎng)時(shí),安老爺將自己使用過(guò)的文具箱交付到安驥手中,同時(shí)好一番鄭重其事的交代:“此我三十年前故態(tài)也。便是里頭這幾件東西,也都是我的青氈故物。如今就把這衣缽親傳給你,也算我家一個(gè)‘十六字心傳’(指“人心惟危,道心惟微;惟精惟一,允執(zhí)厥中”,出自《尚書(shū)》)了。”父母殷切之心,可見(jiàn)一斑。

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號(hào)