時年八十七歲陸文郁手繪天津粽子 圖/陸政

我國傳統(tǒng)節(jié)日多為日月相同的“重日”, 例如農(nóng)歷正月正、二月二、三月三、五月五、七月七、九月九之類。古人認為:“重日”是天地交感、天人相通之時,宜用祭祀天地的方式祈福禳災(zāi),于是便演化出一些重要的“重日”節(jié)日。

在歷史長河中,端午節(jié)俗在不同的歷史節(jié)點各呈異彩。例如唐代端午的“鑄鏡”“射粽”“賜扇”等習俗,宋代“擊球射柳”的習俗,清代端午婦女染指甲以辟邪的節(jié)俗,迄今皆已不存。端午節(jié)的別稱——明代稱為“女兒節(jié)”,清代稱為“天醫(yī)節(jié)”“龍舟節(jié)”,現(xiàn)代稱為 “詩人節(jié)”“粽子節(jié)”,等等,從眾多節(jié)日名稱中我們就能感受到其內(nèi)涵豐富、文化多元和生命活力。

多種傳說歸于屈原

關(guān)于端午節(jié)起源,主要有以下三種傳說。一是為了紀念春秋時遭政治迫害而自殺的吳國忠臣伍子胥;二是為了紀念東漢為救父投江的孝女曹娥;三是為了紀念戰(zhàn)國時楚國愛國詩人屈原。屈原投江殉國,九死不悔;伍子胥伸張正義,剛烈不屈;曹娥投水救父,剛毅壯烈……端午節(jié)的起源與這些歷史人物有著密切的關(guān)聯(lián),因為這些人物集中體現(xiàn)了中華民族的道德傳統(tǒng)和人文情懷。但多種傳說,最后歸于紀念愛國詩人屈原。

唐人文秀《端午》詩云:“節(jié)分端午自誰言,萬古傳聞為屈原;堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。”宋人張耒《和端午》詩云:“競渡深悲千載冤,忠魂一去詎能還。國亡身殞今何有,只留離騷在世間。”屈原是戰(zhàn)國時期的楚國人,他留下的抒情詩集《楚辭》,開創(chuàng)了我國古典浪漫主義文學的傳統(tǒng);代表作《離騷》和《詩經(jīng)》的“國風”并稱“風騷”,成為中國傳統(tǒng)詩歌的兩大源頭。屈原的愛國精神和高潔純真的形象,家喻戶曉,萬世崇仰。

陰陽交感驅(qū)邪避毒

俗語有“善正月,惡五月”的說法。因五月天氣濕熱,多病毒瘟疫;所以端午文化一個重要取向就是避毒驅(qū)災(zāi)。農(nóng)歷五月陽氣極盛,端午前后恰逢夏至節(jié)氣。陰陽二氣相爭,是為萬物死生的分界,正是毒蟲滋生、瘟瘴易發(fā)之際。因此,在端午時日,當“五毒醒不安寧”之際,人們要采藥煉藥,祛除五毒,民間掛艾蒿、喝雄黃酒、戴五彩線、制五毒符、吃五毒菜、五毒餅等節(jié)俗,都是為了留住祥瑞,避災(zāi)祛病。

端午處于春夏之交,面對這個節(jié)令可能出現(xiàn)的各種瘟疫,古人業(yè)已作出了預(yù)判,并形成一套完整的防疫體系,但以溫和含蓄的習俗面目呈現(xiàn)。古人積累了豐富的防疫實踐經(jīng)驗,提煉出簡便易行的方法,并將之融入端午節(jié)俗的儀軌,代代相承。流傳至今的端午習俗,無不與避疫、驅(qū)魔、止病、強身等目的相應(yīng)和。

老天津人的端午

老天津人俗稱端午為“五月節(jié)”。民國詩人馮文洵《丙寅天津竹枝詞》寫道:“門懸蒲艾飾端陽,九子盤堆角黍香。更為兒童避蟲蟻,額間王字抹雄黃。”“下繃收拾繡鴛鴦,節(jié)近天中分外忙。五色絲懸長命縷,葫蘆樣檢女兒箱。”

老天津人在端午節(jié)這天,門上貼鐘馗圖像,把具有特殊香味的艾葉、蒲草,懸掛在街門或屋門上。人們飲用雄黃酒,用雄黃浸泡的濃水,涂抹在小孩兒的鼻子、耳朵上,或在額頭書“王”字,象征猛虎以威嚇邪魅,防避毒蟲傷害。李時珍《本草綱目》:“雄黃味辛溫有毒,具有解蟲蛇毒、燥濕,殺蟲祛痰功效。”可見端午用雄黃防避毒蟲不無科學道理。

流傳于京津民間的岔曲《端陽節(jié)》:“端午街前賣神符,五月節(jié)令雄黃沽。朵朵榴花開瑞樹,支支艾蒲懸門戶。孩子額頭寫個王老虎,姑娘鬢邊簪綾幅。”所謂“神符”即用尺幅黃紙蓋以朱印,或繪天師、鐘馗之像,或繪五毒符咒之形,在農(nóng)歷五月初,由街面店鋪出售。人們購后貼于大門,以避災(zāi)驅(qū)邪。為使孩子避邪,婦女手工制作長命縷,俗稱“老虎塔拉”,即用蠶繭制成老虎,用絲綢制成笤帚、簸箕,蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蟾蜍等圖形,用彩線穿在一起佩于身上,傳說可將邪祟、疫癘盡收其中。另外,在家中懸掛“五毒圖”,以驅(qū)邪祛惡,保佑闔家安康。

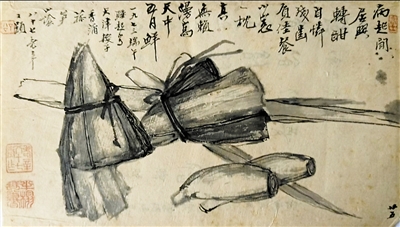

陸文郁端午畫粽

端午節(jié)令食品最重要的是粽子,又稱角黍,以糯米制成。北方地區(qū)最常用的制作方法:用葦葉折成三角形,里面放入江米、小棗或豆餡,煮熟后,在端午節(jié)吃。天津著名詩畫家陸文郁先生,在他八十七歲的暮年,曾將端午節(jié)令食品繪為兩幅畫。

第一幅畫面:兩個三角形天津粽子、兩棵香蒲、兩棵竹筍。題詩:“病起閑居興轉(zhuǎn)酣,自憐殘齒負佳餐。小窗一枕真無賴,漫寫天中五月鮮。”所謂“無賴”即“無聊賴”,就是很無聊之意。“漫寫”即隨意寫生(繪畫)。“天中”指天中節(jié),即端午節(jié)。“五月鮮”原指鮮桃品名,此處泛指端午節(jié)令食品。題寫文字:“一九七三端午,睡起寫天津粽子、香蒲、菰筍。山陰八十七老辛又題。”

第二幅為寫生畫,畫面是天津森記稻香村制作的長形火腿粽子。分別從粽子的正面、左側(cè)、右側(cè)和背面描摹。畫面左側(cè)和下方文字:“火腿森記粽子,蘇廣一式。另有蛋黃、咸肉、甜肉、豆沙等品。一九七三年五月三十日晚刻寫生,八十七老辛。”

北方粽子多以豆餡、紅棗為餡,口味香甜;南方則以肉餡為主,口味咸鮮。天津自民國始,端午多有南方粽子上市。如冠生園、廣隆泰、文利鮮貨鋪都是售賣南粽的知名商號。

龍舟競渡未艾方興

南北朝時期的《荊楚歲時記》寫道:五月五日“是日競渡”,即劃船比賽。關(guān)于這種習俗的來源,主要的說法是屈原投汨羅江,百姓并舟疾馳以救。到了唐代,“競渡”從祓禊的神秘氣氛中解放出來,成為端午節(jié)競技性娛樂活動,并開始與“龍舟”并用。

津門端午另一項重要活動是龍舟競渡,俗稱“賽龍舟”。清嘉慶詩人樊斌《津門小令》記載:“津門好,譽美小江南。為吊屈原溺于水,龍舟恰似箭離弦,競渡奔向前。”清道光文人麟慶《鴻雪因緣圖記》:“在三岔河口兩岸迤北有望海樓……余過樓下,見龍舟旗幟翱翔,游舫笙歌來往,雖稍遜吳楚之風華,而亦饒存競渡遺意。”后因龍舟競渡多次發(fā)生溺亡事故,因而被政府明令禁止。

上世紀二三十年代,在今南開大學正門以南有一大片水域,名曰南大坑。自1928年以后,天津市體育協(xié)進會每年到了夏季都在南大坑舉行游泳比賽。天津報人吳秋塵寫有《南大坑賽水記》:“是日參觀者甚多,坑中舳艫相接,圍坑而列者至百余艘,舉凡法國教堂、海光寺、八里臺、佟樓之船,一掃而空。”“八里臺一帶住戶,傾家坐岸上看游船,大小男女,羅列如山,坐船人看賽水,傍水人則看賽水者,循環(huán)相看,各得其樂。村兒十余,裸逐游船,且舞且噪,尤見其喜不可支。”——南大坑賽水,可視為在龍舟競渡活動式微后,端午水上競技民俗的變格與延續(xù)。

前幾年,端午賽龍舟活動在天津方興未艾。海峽兩岸龍舟賽的參賽隊伍多達幾十支,比賽項目,如不同距離的直道競速、龍舟拔河賽等也很吸引人。龍舟賽事期間,包含多種文藝活動,分為“風雅端午”“古禮端午”“民俗端午”“游樂端午”“童趣端午”等五個部分。

從天、地、人三個視角分析,獨特的端午節(jié)俗其文化性體現(xiàn)在,一是日與月的重合,二是祛病防疫養(yǎng)生,三是紀念愛國詩人。端午節(jié)將自然中的節(jié)令陰陽與人的身體、生命觀念有機結(jié)合,其文化更趨向于“人與自然”的和諧共生。

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號