張養(yǎng)浩像。云莊是張養(yǎng)浩的號(hào)。(資料圖片)

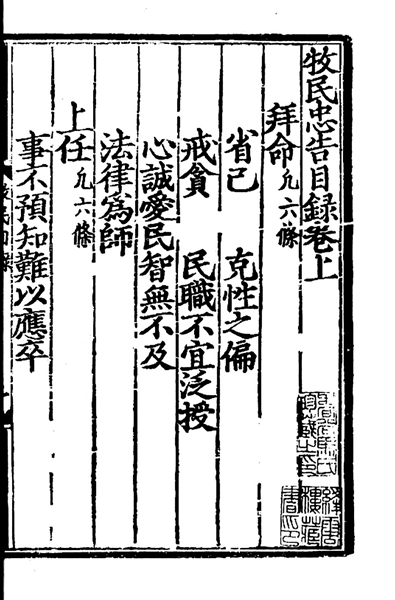

張養(yǎng)浩《牧民忠告》書(shū)影,其中“戒貪”條體現(xiàn)了他的廉潔思想。 (資料圖片)

清貧居官、恪盡職守,獲“真臺(tái)掾”的贊譽(yù)

孟子曰:“我善養(yǎng)吾浩然之氣。”浩然之氣,至大至剛,集義所生,配義與道。或許,元代名臣、詩(shī)人張養(yǎng)浩的名字就來(lái)源于此。古人的名與字不是隨意取的,往往有一定的關(guān)系。張養(yǎng)浩,字希孟,從他的字可以看出對(duì)孟子的敬佩之意。

孟子在論述浩然之氣時(shí),提到了一個(gè)重要觀點(diǎn):培養(yǎng)浩然之氣,不能借助外力拔苗助長(zhǎng),要日積月累、持之以恒。我們?cè)陂喿x張養(yǎng)浩的人生經(jīng)歷時(shí),亦可將其視作終身培養(yǎng)浩然之氣的過(guò)程。

張養(yǎng)浩生于元世祖至元七年(1270),濟(jì)南人。據(jù)《元史》記載,他“幼有行義”,外出遇見(jiàn)有人掉了錢(qián),“其人已去,追而還之”。張養(yǎng)浩從小就愛(ài)讀書(shū),以至于父母擔(dān)心他用功過(guò)度可能損害了身體,為了不讓父母擔(dān)心,他白天默誦,晚上則關(guān)起門(mén)來(lái),“張燈竊讀”。

因才學(xué)出眾,張養(yǎng)浩屢屢得到有識(shí)之士的推薦,他最重要的“伯樂(lè)”是當(dāng)時(shí)中書(shū)平章政事不忽木。不忽木是康里人,歷史學(xué)家陳垣先生的名著《元西域人華化考》中提到“西域人純?yōu)槿逭撸辛?rdquo;,“希憲而后有不忽木,不忽木世為康里部大人”,“康里在元時(shí)為術(shù)赤所封地,在今日為南俄,其地去中原又比畏吾兒為遠(yuǎn),而其人能崇儒重道若此,是真可驚異者矣”。

不忽木看到張養(yǎng)浩的文章,大為欣賞,推薦他為禮部令史,又薦入御史臺(tái)。一次,張養(yǎng)浩生病,不忽木親自去探望,看到他的住所極其簡(jiǎn)陋,感嘆:“此真臺(tái)掾也!”從此,張養(yǎng)浩名聲大振。

張養(yǎng)浩擔(dān)任過(guò)地方官,也在朝堂之上屹然挺立。在堂邑任地方官時(shí),他以“四知堂”命名自己的居室,表達(dá)對(duì)暮夜卻金的東漢“四知太守”楊震的敬佩之意。他有果斷的一面,縣里有個(gè)叫李虎的狠人,殺人越貨,無(wú)惡不作,其黨羽“暴戾為害,民不堪命”,然而前任官員卻不敢管,張養(yǎng)浩到任后,迅速依法處置,為民除害。他有溫暖的一面,不再要求刑滿釋放人員每月初一、十五到縣衙門(mén)報(bào)到,聽(tīng)候訓(xùn)誡,對(duì)這些人說(shuō):“彼皆良民,饑寒所迫,不得已而為盜耳;既加之以刑,猶以盜目之,是絕其自新之路也。”張養(yǎng)浩離開(kāi)堂邑多年后,百姓還記著他的德政,“猶為立碑頌德”。

張養(yǎng)浩任監(jiān)察御史時(shí),忠貞公允,直言不諱,恪盡職守,曾于元武宗至大三年(1310)上《時(shí)政書(shū)》,洋洋灑灑達(dá)萬(wàn)言,指出時(shí)政的十大弊端,“言皆切直”。可惜的是張養(yǎng)浩卻因此受到打擊,遭罷官,甚至一度要以變換姓名來(lái)保全自身。

主張以儒治國(guó)的元仁宗即位后,恢復(fù)了中斷半個(gè)世紀(jì)之久的科舉考試。終元之世,只舉辦過(guò)九次科舉,時(shí)停時(shí)辦,而且科舉取士規(guī)模很小,對(duì)于元朝已經(jīng)形成的用人格局沒(méi)有根本性的改變,但元朝最先將程朱理學(xué)定為取士的標(biāo)準(zhǔn),卻深刻影響了后代。

張養(yǎng)浩與元朝科舉關(guān)系密切。元朝科舉分鄉(xiāng)試、會(huì)試、殿試三場(chǎng)。延祐元年(1314),元朝首次舉行鄉(xiāng)試,會(huì)試、殿試于第二年舉行,張養(yǎng)浩以禮部侍郎的身份與他人一起主持。延祐五年(1318),張養(yǎng)浩再次知貢舉。新科進(jìn)士要去拜訪他,對(duì)他表達(dá)謝意,他一概不見(jiàn),只讓人告誡新科進(jìn)士:“諸君子但思報(bào)效,奚勞謝為!”記住報(bào)效國(guó)家,而不必記住感謝個(gè)人。

元英宗即位后,命張養(yǎng)浩參議中書(shū)省事。他仍秉持任監(jiān)察御史時(shí)的操守和風(fēng)格,力諫不應(yīng)在元宵節(jié)舉行耗費(fèi)巨資的鰲山燈會(huì),“愿以崇儉慮遠(yuǎn)為法,以喜奢樂(lè)近為戒”。不久,他以父親年邁需要照顧為由,辭官歸里。

從家鄉(xiāng)趕赴陜西救災(zāi),積勞成疾卒于任上

張養(yǎng)浩在山東家中度過(guò)了八年隱居時(shí)光,直到元文宗天歷二年(1329)再次出山。這年正月,陜西大旱,朝廷特請(qǐng)張養(yǎng)浩出任陜西行臺(tái)中丞,主持賑災(zāi)。八年隱居,朝廷多次征辟,他都謝絕了。聽(tīng)聞百姓遭受的苦難,作為一個(gè)學(xué)有擔(dān)當(dāng)之人,張養(yǎng)浩責(zé)無(wú)旁貸,一接任命,立即登車(chē)向陜西進(jìn)發(fā)。在離家之前,他將財(cái)產(chǎn)都分給了村里的窮人。

《左傳》說(shuō):“國(guó)之興也,視民如傷,是其福也;其亡也,以民為土芥,是其禍也。”《孟子》也說(shuō):“文王視民如傷,望道而未之見(jiàn)。”人追尋一個(gè)目標(biāo),在尚未達(dá)成時(shí),會(huì)努力朝著目標(biāo)前進(jìn),達(dá)成后精神上便松懈了。周文王對(duì)于道的態(tài)度卻不是如此,明明已經(jīng)看見(jiàn)了道,卻如沒(méi)有看見(jiàn)道時(shí)一樣渴求,這是一種“不自滿足,終日乾乾之心”。張養(yǎng)浩此行要以比“視民如傷”更深切的憂患之心賑災(zāi),這是一場(chǎng)重要的考驗(yàn)。

赴陜西的路上,張養(yǎng)浩“遇餓者則賑之,死者則葬之”,路過(guò)華山,特地到西岳廟,作文祈雨,為民吁請(qǐng),讀到“民饑而死”時(shí),張養(yǎng)浩“涕泗被面,從者觀者皆為沾襟”。以現(xiàn)在的目光來(lái)看,此舉似為不經(jīng),但在當(dāng)時(shí),這是很普遍的做法。

據(jù)記載,這年四月一日,陜西境內(nèi)“大雨如注,水三尺乃止,禾黍自生”,百姓大喜。張養(yǎng)浩的喜悅之情,都寫(xiě)在了一首散曲《【雙調(diào)·得勝令】四月一日喜雨》中:“萬(wàn)象欲焦枯,一雨足沾濡。天地回生意,風(fēng)云起壯圖。農(nóng)夫,舞破蓑衣綠;和余,歡喜的無(wú)是處。”

張養(yǎng)浩到達(dá)陜西行臺(tái)后立即投入工作。元朝在中央設(shè)置了御史臺(tái),在地方設(shè)置了兩個(gè)行御史臺(tái),分別是江南諸道行御史臺(tái)(簡(jiǎn)稱(chēng)南臺(tái))和陜西諸道行御史臺(tái)(簡(jiǎn)稱(chēng)西臺(tái))。張養(yǎng)浩在救災(zāi)上很有方法。元朝普遍使用紙鈔,百姓拿紙鈔去買(mǎi)米,紙鈔稍有模糊破損,米商就說(shuō)這是“昏爛鈔”,不肯收,百姓自然也買(mǎi)不到米。按照規(guī)定,昏爛鈔可以到行用庫(kù)中更換新鈔,管庫(kù)奸吏營(yíng)私舞弊,“易十與五”,而且“累日不可得”,百姓還是買(mǎi)不到米,生活處于崩潰邊緣。

賑災(zāi)如救火。張養(yǎng)浩立即檢查行用庫(kù),發(fā)現(xiàn)沒(méi)有銷(xiāo)毀、鈔面圖紋可以看得清的紙鈔共計(jì)1085萬(wàn)多貫,在這些紙鈔背面蓋上印記,可以臨時(shí)流通使用。張養(yǎng)浩又命人刻價(jià)值十貫、五貫的券發(fā)給窮人去米店買(mǎi)米,券上加蓋印記,米商可憑此到行用庫(kù)兌出錢(qián)來(lái),“于是吏弊不敢行”,百姓得以買(mǎi)米活命。

在陜西賑災(zāi)的四個(gè)月,張養(yǎng)浩一直住在官署,“未嘗家居”,白天出外巡察救濟(jì)災(zāi)民,晚上則祈禱災(zāi)情結(jié)束、百姓安康,沒(méi)有絲毫懈怠,憂累成疾,病逝任上,享年60歲,“關(guān)中之人,哀之如失父母”。元文宗至順二年(1331),朝廷下詔追封張養(yǎng)浩為濱國(guó)公,賜謚號(hào)“文忠”,后人尊稱(chēng)為張文忠公。

總結(jié)為官經(jīng)驗(yàn),著成傳世官箴,倡導(dǎo)廉以律身

張養(yǎng)浩為官不僅恪盡職守、心憂百姓,也善于總結(jié)自己為官的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),著成《為政忠告》一書(shū)。《為政忠告》又名《三事忠告》,分成三大部分,皆可獨(dú)立成篇。其中《牧民忠告》總結(jié)了做地方官的經(jīng)驗(yàn),《風(fēng)憲忠告》總結(jié)了任監(jiān)察御史的經(jīng)驗(yàn),《廟堂忠告》總結(jié)了在中書(shū)省為官的經(jīng)驗(yàn)。這三個(gè)“忠告”分別針對(duì)地方官員、監(jiān)察官員和朝廷高級(jí)官員,很有指導(dǎo)性,其言發(fā)自肺腑,情真意切,備受時(shí)人與后人的重視。

《為政忠告》體現(xiàn)了張養(yǎng)浩的廉潔思想。他在《牧民忠告》中列有“戒貪”一條,表示“人既受命以牧斯民矣,而不能守公廉之心,是自不愛(ài)也,寧不為世所誚耶”,“況一身之微,所享能幾?厥心溪壑,適以自賊”,一個(gè)人欲壑難填,會(huì)給自己帶來(lái)災(zāi)禍,并且會(huì)連累到許多人,“一或罪及,上孤國(guó)恩,中貽親辱,下使鄉(xiāng)鄰朋友蒙詬包羞”,“雖任累千金,不足以?xún)斠幌w紲(代指監(jiān)獄)之苦”,張養(yǎng)浩將貪欲過(guò)深的后果一一揭示,要避免這些苦果,就要平時(shí)對(duì)自己嚴(yán)格。

在《風(fēng)憲忠告》中,張養(yǎng)浩將“自律”放在卷首,御史作為“執(zhí)法之臣,將以糾奸繩惡,以肅中外,以正綱紀(jì),自律不嚴(yán),何以服眾?”那么怎樣才算嚴(yán),張養(yǎng)浩給出了自己的標(biāo)準(zhǔn),“如處子之居室,一行一住,一語(yǔ)一嘿,必語(yǔ)禮法,厥德乃全”。

在《廟堂忠告》中,張養(yǎng)浩將“修身”放在卷首,他從正反兩面論述自律、清廉等品質(zhì)何以值得推崇,“廉以律身,忠以事上,正以處事,恭慎以率百僚,如是則令名隨焉”,反之,“徇私忘公,貪無(wú)紀(jì)極,不戒覆車(chē),靡思報(bào)國(guó),如是則惡名隨焉”。

張養(yǎng)浩不僅為后世留下了堪為官箴書(shū)典范的《為政忠告》,還留下了一批散曲作品。他赴任陜西途中,寫(xiě)下一組懷古作品,既有對(duì)民生疾苦的同情,也有對(duì)歷史的深刻反思,故而常為后人提及。此外,鄉(xiāng)居八年,他也創(chuàng)作了一批描寫(xiě)鄉(xiāng)村生活的作品,風(fēng)格清新自然,我們且讀一首《【中呂·十二月兼堯民歌】寒食道中》:

清明禁煙,雨過(guò)郊原。三四株溪邊杏桃,一兩處墻里秋千。隱隱的如聞管弦,卻原來(lái)是流水濺濺。

人家渾似武陵源,煙靄蒙蒙淡春天。游人馬上裊金鞭,野老田間話豐年。山川都來(lái)杖屨邊,早子稱(chēng)了閑居愿。

總的來(lái)看,張養(yǎng)浩的作品內(nèi)容都很充實(shí),題材廣泛,語(yǔ)言成熟,風(fēng)格傾向豪放,他的散曲結(jié)集為《云莊休居自適小樂(lè)府》(簡(jiǎn)稱(chēng)《云莊樂(lè)府》)。值得深味的是,戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的賢大夫屈原的形象常常出現(xiàn)在他的散曲中。可見(jiàn),張養(yǎng)浩即便身在“江湖之遠(yuǎn)”,卻還不忘憂國(guó)憂民。

“云來(lái)山更佳,云去山如畫(huà)。”張養(yǎng)浩散曲里的這兩句,或可比擬他的道德文章和操守行止。

推薦閱讀

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網(wǎng)安備51019002004313號(hào)