一

疾病是身體健康的敵人。從某種意義上可以說,人類的歷史就是與疾病抗爭的過程。所謂,“萬物莫不有生,即萬物莫不有疾。醫所以養其生,治其疾也。”但及至近代,國人對待疾病的治療態度卻不甚積極。1882年的《申報》就登載了一則“病不延醫”的故事。文章稱福建船政大臣黎兆堂近一年來常常感覺身體不適,夜不能寐,健忘尤甚;最近更是腳背腫痛,心情煩躁。但他向來不喜歡服藥,只是吃一些“鹿茸酒、衛生丸”等保健品。直至病情加重,他也“并不延醫調治”,反而是派屬下去采購“汀州壽板”,自己則是“以花木娛情”,仿佛什么事也沒發生。

曾國藩

實際上,黎兆棠“病不延醫”的做法,在當時的士紳階層中并非特例,而是一種較為普遍的選擇。曾國藩就是其中主張“勿藥”的典型,他在家書中多次強調不要相信醫藥,稱“治身”應該“以不藥二字為藥”,保養之法貴在慎飲食、節嗜欲,“斷不在多服藥”。除了在家書中反復向家人叮囑以上養身觀念外,曾國藩還將之加以總結向同僚好友廣而告之。“病不延醫”的思想不僅被中國士紳階層推崇,也為普通民眾習以為常。1898年的《申報》就刊載一篇來華西人的見聞稱,中國人得病后,“往往不必延醫”,只是用一些慣用的草藥,或是涂抹,或是飲食;這些都是“里嫗邨農”熟悉的治病方法。

總的來說,中國傳統對疾病治療的態度并不積極。在傳統中醫看來,“大抵患病者,養身為上,服藥次之。”近代國人每當出現普通的身體病痛時,往往遵循經驗,順其自然;而不是積極地尋求醫生的救治。時人常言,如果得了小病后,完全可以不用服藥,可以“聽其自病自愈”。因此,“病則聽其自然,是亦保身之一法。”

二

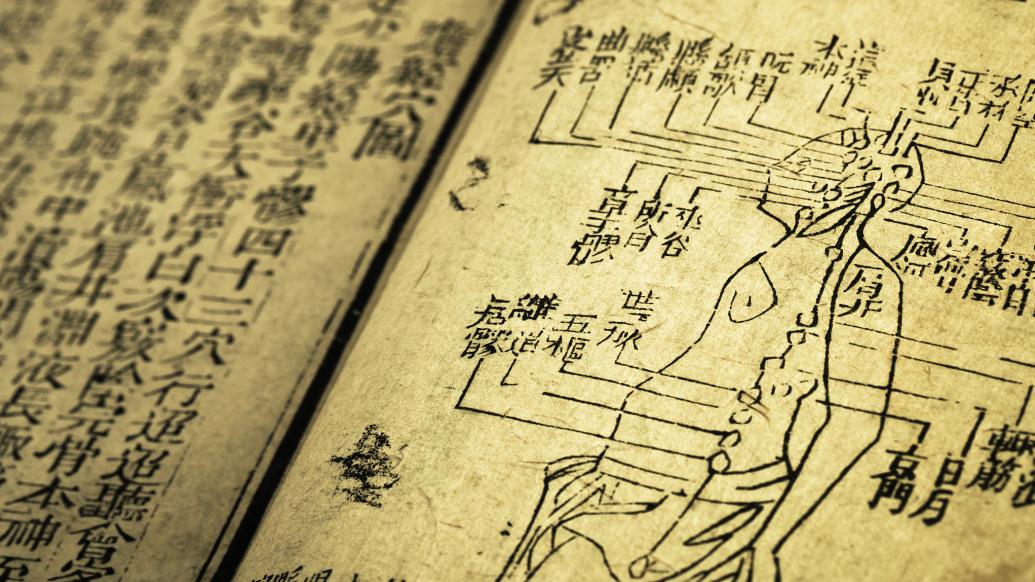

近代國人對于一般疾病,多采用“聽其自然”的態度,這根源于中國傳統的身體構成論,即“人身小天地”的自然身體觀。在中國傳統的認知中,身體并非僅僅是生理器官的組合,而是一個開放性的動態場域。人身與天地是同一本原、同一運轉規律、同一構造,是天地的一個子系統,對外擁有與天地人事相通的潛能。因此,中國古代醫家素有明確的“天人相附”之說:天有日月,人有兩目。地有九州,人有九竅。天有風雨,人有喜怒。天有雷電,人有音律。天有四時,人有四肢。天有五音,人有五臟。天有六律,人有六腑。地有十二經水,人有十二經脈。歲有三百六十五日,人有三百六十五節。到了西漢,“人身小天地”的說法有了更進一步的闡發。當時的大儒董仲舒即稱,“天地之符,陰陽之副,常設于身,身猶天也。天以終歲之數成人之身,故小節三百六十六,副日數也。大節十二分,副月數也。內有五藏,副五行數也。外有四肢,副四時數也。”此種論述,進一步將人身的各個部分與天地時數相比附,再次強化了“天人同構”的思想傳統。

概括來講,在中國傳統的人體構成論中,有三個核心的概念:“氣”、“陰陽”和“五行”。

“氣”是中國古代哲學的核心范疇,是構成天地萬物的本原。先秦哲學家認為,世界萬物皆由“氣”化生、孕育而來;“氣”是構成世界豐富性、多樣性的內在基礎。既然世界萬物都由“氣”化生而來,那么“氣”同樣是構成人體的元初物質。從中國傳統身體構成論來看,“氣”是身體的基本元素和動力。身體本為氣轉合而成,氣的盛衰虛實演變成身體各個器官,即所謂“氣合而有形,因變而得名”、“各以氣命其藏”。

正是受“氣”之一元論思想引導,先秦思想家們普遍將“氣”視為生命的基礎,建構了以“氣”為核心的身體生命本質論。《左傳》稱,天有六氣,生發味道、顏色、聲音,滋生各種疾病;與之對應的是,人亦有六氣,這體現了中國天人同構的人身哲學。如此一來,既然“一氣”通天下,氣為生命之根本,那么宇宙大天地自然和人身一樣,乃有生之物。“氣”沖則為“脈”。人身宇宙,“一氣”流轉,必然氣脈互通,人體之氣可與宇宙之氣混為一體。

“氣化身體觀”發展到后來就是,身體的構成除了有形的五臟六腑這些身體器官系統外,還有一個獨立于現代解剖學意義之外的無形的、虛擬的“氣”與“經絡”系統。“經絡”運行全身氣血,聯絡臟腑形體官竅,溝通上下內外。“經絡”系統中,又以“任、督”二脈為重。任督二脈一前一后居于人體的中軸線,醫家將其類比為天體、地理的子午線。基于宇宙論的類比想象在古典醫學中幾乎是隨處可見。

中國傳統人體構成論的另外一個重要概念,就是“陰陽”。“陰陽”是中國哲學最簡樸而又博大的概念,它起源于古人的樸素自然觀。當古人觀察到自然界中諸如天地、日月、晝夜、寒暑、男女、上下等既對立又相聯的現象時,就嘗試用“陰陽”這一概念對此進行歸納描述。隨后“陰陽”又被抽象指稱一切事物的最基本對立關系。如果說“氣”是對世界實在性的最高概括的話,那么“陰陽”則是對“氣”第二層次的描述。氣為萬物之本,而氣又分陰陽。正是通過對“陰陽”概念的闡述,“氣”的內在結構以及生化萬物、運動變化等屬性的原理才得以具體和準確表達。

于是,當傳統哲學和醫學以“天人相附”建構身體學說時,陰陽理論就被用來解釋身體的生理和心理現象。這就是古代醫家所謂的“人生有行,不離陰陽”,“夫四時陰陽者,萬物之根本也”。依據“天人同構”理論,身體內部也可以陰陽劃分。即腹為陰,背為陽;腑者為陽,臟者為陰;肝心脾肺腎五臟皆為陰,膽胃大腸小腸膀胱三焦六腑皆為陽。

中國傳統身體構成論的第三個重要概念是“五行”。“五行”即“金”、“木”、“水”、“火”、“土”五種元素。“五行”與“氣”、“陰陽”的關系可以這樣來概括:天地本是一氣,合則為一,分則為二(陰陽);天地陰陽之氣流行而成“五運”。可見中國傳統哲學中的“五行”為一個有機的循環,其自身是氣化的表現。五行在天為氣、在地成形,天地相感乃生萬物。“五行”觀念在中國傳統哲學中占有無比重要的地位。“中醫”更是以五行配五臟,運用五行說來解釋人體的生理功能,解釋五臟的特點和內在聯系,并以此建構出了以五臟為中心、內外相聯的天人合一體系。后經歷代醫家的衍生和潤色,形成了“言陰陽必及五行,言五行必及陰陽”的常理,陰陽、五行與氣三者渾然一體,并且陰陽和五行還貫穿了氣的流動。

無論是源于自然的陰陽二氣,還是由自然元素“金、木水、火、土”所代指的五行,都體現了中國傳統的自然身體觀。人之“身體”是與自然緊密相連的開放小系統,天地四時與社會時間的變化會引發身體內部生理、心理的變化。“氣、陰陽、五行”的概念促成了人身體的形成,身體通過陰陽、五行、氣使天地(自然)與人相互感應、相互影響。中國傳統中醫正是基于這一自然身體觀,來展開對疾病的認知。

三

“氣”是流動的,因此氣的“通”與“不通”成為中醫學劃分身體是否健康的標準。“氣”如果流通順暢,則身體康健、精神舒爽;如若不然則會導致機體病變。氣的升降出入,在自然界外顯為生、長、化、收、藏的季節更替,在人則表現為生、長、壯、老、已的生命活動。中醫認為“百病皆生于氣”,疾病的生、發、變、化與氣的生成失常及氣的運動失序關系甚切。既然自然界天地陰陽之氣的運行變化與人體息息相關,那么時間和方位的變化就會引起“氣”的盛衰變化。相應的,人的生理、病理變化也會受到時令、氣候乃至地域環境的影響。譬如,《黃帝內經》就認為脈象與四季聯動,所謂“春脈如弦”、“夏脈如鉤”、“秋脈如浮”、“冬脈如營”。

身體之氣與天地之氣相互感應,而其活動的機制與天道相仿。氣的運動邏輯是陰氣上升、陽氣下降,且循環不止。氣在人體中的運作程式,也是遵循首足上下流動、周而復始的韻律。陰陽作為中國式的宇宙觀和社會觀的特殊動力,可以解說描述萬事萬物之生衰。基于此,人體內部也分陰陽,陰陽也可獲得形體之外在表現。中國傳統中醫認為,陰陽的交感以及陰陽的中和、協調化生萬物。在此理論支撐下,陰陽便被中國古代醫家用以解釋人體生理和心理現象。“疾病”也就成為陰陽失調的表現。在具體疾病的診療中,中醫要求“治病必求于本”,這里的“本”就是“陰陽”,醫者應“審其陰陽,以別柔剛。陽病治陰,陰病治陽”。比如,在治療患者時,陰陽偏盛則“損其有余”,陰陽偏弱者則“補其不足”,以此來平衡陰陽,使身體歸于康健。

按中醫的說法,人體內血氣的運行有逆有順,亦應順其自然天性。清代名醫程國彭在《醫學心悟·寒熱虛實表里陰陽辨》中言,“病有總要,寒、熱、虛、實、表、里、陰、陽八字而已。”此八字簡稱兩綱六要,其中,陰、陽為總綱,其余六字為六種基本功能形態。八綱辨證交互構成十六目,如表虛寒證、表寒實證等,進而形成龐大的病癥分類網絡。在此網絡中,機體的病變及相關的診療雖千差萬別,但總歸是統于兩綱六要,不同的病癥不過是在陰陽大論下的辨證施治罷了,所謂“和氣之方,必通陰陽”。

及至晚清,傳統中醫所持的自然環境變化深刻影響人體健康的認知,仍占主導地位。1879年《申報》所載的《防病說》一文即認為,人之所以生病,同自然環境的變化密不可分。氣運有變,所以陰陽失調,疾病遂起。不同季節會產生不同疾病,“春傷于風,夏傷于暑,秋傷于濕,冬傷于寒,四時之氣,更傷五臟。”因此,夏季之病須著意于清暑化濕,秋季則要以滋養濡潤為主。在曾國藩的家書中,他就將道光二十五年夏季潮熱的天氣作為自己癬癥病發的原因之一,在家信中陳述此“蓋本因血熱耐起,適當郁蒸天氣而發”。與此相類,1895年《申報》所載《保身篇》一文同樣稱,“今年入夏以后,天氣太涼,近交中伏,暑氣驟蒸,坐是致病。”

可見,近代國人對疾病的認知,仍然秉承了中國傳統的病理知識。《申報》1886年所刊的《醫學考試論》一文即在探討疾病生成時稱,“氣有陰陽,時有寒暖。六氣傳遞于四時,五運縱橫于上下。杳不問其所之,人或觸之即病。”這無疑是對中國傳統的“氣、陰陽、五行”致病理論的再次重申。1900年《申報》刊載的《重醫學議》一文亦稱,“夫人受天地之氣以生,負陰而抱陽,食味而被色外,則寒暑燥濕之互感,內則喜怒哀樂之交侵,相蕩相摩表裏受損,一旦猝發而疾病起焉。”甚至直到清末新政,中國傳統疾病觀仍占有很強的地位。1903年《申報》所載《興醫學說》一文仍稱,“人受天地之中,以生陰陽,寒暑之交,侵飲食起,居之不慎,偶或失于調衛,疾病即因之起焉,既為二豎所崇矣。”

隨著“人身小天地”的自然身體觀的普及和深入人心,近代國人在對待身體健康時,多采取保養、預防的態度,遵循“順時應氣”的養性之道。時至今日,“順氣養生”依然是國人較為推崇的生活方式。我國優秀的傳統文化仍以極大的韌性,不斷進行著自我的更新和發展,及至當下,仍然煥發著勃勃生機,彰顯著時代價值。

(作者系上海社會科學院宗教研究所研究員)

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號