飛行事故的調查過程,往往是復雜而充滿懸念的,黑匣子常扮演解開事故之謎的“關鍵鑰匙”。

作者:付玉梅

編輯:于 冰

編審:凌 云

3月27日,廣西藤縣埌南鎮莫埌村,“3.21”東航MU5735航空器飛行事故雨后的救援現場泥濘濕滑。

在核心區撞擊點正東偏南5度、距離撞擊點40米的位置,一組救援人員在爭分奪秒地進行精細挖掘作業。

9時20分許,當救援人員挖掘至地表往下約1.5米深處時,在翻開一塊樹根后,發現了一個被泥土包裹、只露出了一點橙色的圓柱形金屬罐體。

經確認,這是MU5735的第二部黑匣子。

·被發現的第二部黑匣子。新華社記者陸波岸攝

3月31日,在“3.21”東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部第十場新聞發布會上,民航局航空安全辦公室主任朱濤表示,兩部黑匣子數據正在解碼中。

飛行事故的調查過程,往往是復雜而充滿懸念的,黑匣子常扮演解開事故之謎的“關鍵鑰匙”。

我們該如何找尋黑匣子的答案?《環球人物》記者對話了一名資深機長。

黑匣子能提供哪些信息?

陳建國是一名擁有多國航線駕照的資深機長,曾任職于全球7家航空公司,執飛過空客320、波音737全系列飛機,總飛行時長達13500小時。

他還曾擔任航司教員、培訓總監、飛行標準總監、AOPA飛行技術分會會長等職務,編譯出版了《精通波音737》《飛行教員手冊》等十余本航空書籍。

·陳建國。受訪者供圖

陳建國告訴《環球人物》記者,在飛行事故的調查中,黑匣子通常起到非常關鍵的作用,“因為飛機最后時刻的飛行數據、飛行員通信和語音都會在這里記錄。”

波音737系列的兩部黑匣子,分別為駕駛艙語音記錄器(CVR)和飛行數據記錄器(FDR)。

駕駛艙語音記錄器能記錄最后2小時內,飛機所有音頻控制面板上的耳機、麥克風和駕駛艙環境內的聲音,也包括駕駛艙內飛行員與管制員、乘務員,飛行員對旅客廣播及飛行員之間的所有語音。

這些語音能幫助調查人員還原當時機上的場景,也很可能是,機上人員留給世界的最后話語。

飛行數據記錄器可以記錄至少最后25小時內飛機的飛行參數。

按照中國民用航空規章的基本要求,其至少應記錄飛機的88個數據,包括氣壓高度、空速、航向、俯仰姿態等。根據機型和記錄器的不同,其實際記錄的數據通常會有幾百種。

但是,黑匣子也并非是“萬能”的。

陳建國表示,大部分黑匣子不記錄圖像信息,比如氣象雷達天氣回波,也不會記錄駕駛艙內的飛行員表情、手勢等。

而一些沒有傳感器、不能轉換的數據,也不會被記錄。比如飛機受到鳥擊、外來物的撞擊、水平尾翼表面脫離、飛機外部部件分離等情況,就通常沒有記錄。

“因此,發生這樣的情況,如果沒有幸存人員的描述,就只能靠事后的推測。”陳建國說。

·在黑匣子外殼表面,標注著這么一句話,“FLIGHT RECORDER,DO NOT OPEN(飛行記錄儀,不能打開)”。

黑匣子一旦啟用,往往意味著飛行事故的發生。

飛機的快速降落、撞擊,都會產生極大的沖擊力,也不排除會落進深海中。這時,掉落的黑匣子會自動發射無線電信號,引導救援人員尋找。

因此,黑匣子必須能承受惡劣條件的測試,練就“金剛不壞之身”。

其標準包括:能抵抗3400g重力的強沖擊,能在1100攝氏度高溫下持續60分鐘,還需耐海水浸泡30天。

既然黑匣子的數據如此重要,搜尋難度又大,為什么不能實時傳回地面?

對此,陳建國告訴記者,飛行調查是非常嚴謹細致的過程,必須使用非常可靠的數據進行論證。而飛機失事的最后時刻,通常才會有最關鍵的數據。

“正常飛行下的實時數據大多是無意義的,也占用大量網絡資源,可以作為輔助調查資料,但作為飛行調查的依據就會有很多不足。而且,實時數據可靠性很低,如果飛機斷電了,只提供最基本供電時,數據通信信號就會被抑制。”

此外,實時數據的傳送還往往涉及到隱私、技術、成本等問題,在現行條件下不易推廣。

調查有哪些難處?

要想解開飛機失事之謎,黑匣子雖然重要,但還不夠。

在一本解密波音737MAX飛行事故的書中,陳建國對埃塞航ET302飛行事故和獅航JT610飛行事故作了詳細分析。

陳建國指出,飛行事故的調查會牽扯到很多領域。比如,飛機因素涉及到設計、制造、維修、維護等;環境因素涉及氣象、空域、天文、地理等,還包括對飛行人員、物品等的調查分析。

此外,對于事故的調查,不僅會涉及航空技術的多個學科,如導航、通信、飛行技術、機械、材料等,還可能需要醫學、心理學等其他學科的介入。

“除非黑匣子中有非常直接的證據,比如可以證明‘雙發失效(指飛機雙發動機因某種原因而全部失去動力,導致發生飛行事故)’,那通常會很快得到初步的結論。”陳建國說。

但是,通常情況下,解譯黑匣子都是一個極其復雜的過程。調查人員只能對涉及到的上百種數據進行逐一收集、整理、比對、分析,才能進行原因推斷。

“有時,還需要進行飛機殘骸復原拼接、實驗室飛行模擬仿真,甚至真飛機試飛后,也許才能獲得一個可信的結論。”

因此,掉落在現場的每一塊物證、飛機殘骸,都有助于調查人員還原現場。這也就是為什么在黑匣子找到后,現場搜救工作仍在進行。

·事故搜救現場。圖片來源:廣西消防

“3·21”東航MU5735航空器飛行事故技術調查組主要專家李勇在接受《新聞1+1》專訪時稱,本次事故的調查工作面臨三大挑戰:

一是飛機從巡航高度突然下降,沒有任何征兆,空中交通管制部門也沒有收到任何機組反饋的遇險信息或者反映不正常的信息;

二是現場撞擊非常猛烈,飛機殘骸非常瑣碎,分布也比較廣,給后期通過飛機殘骸來取證的工作造成了很大困難;

三是現場地理環境比較惡劣,撞擊地點處于山谷地區,加上長期雨水浸泡,導致土地非常泥濘,對調查員開展工作也帶來很多困難。

每當飛行事故發生時,人們迫切地想得知真相。但事故調查著實“急不得”。

“大部分事故調查需要大量的數據和證據進行推理分析,通常需要花費很長時間,才能獲得足夠的信息,從而得到一個比較接近事實的事故結論。”陳建國說。

陳建國稱,少則幾個月,多則幾年甚至十幾年,都是正常的調查時間。比如波音737經典型此前發生的方向舵問題,花了大約10年才找到真正原因。

“而有些事故,因為獲得的數據不全或飛機失蹤,所以也許永遠無法得到一個最終的定論,比如2014年失蹤的馬航MH370。”

黑匣子與飛行事故

在航空事業發展進程中,事故如影隨形。

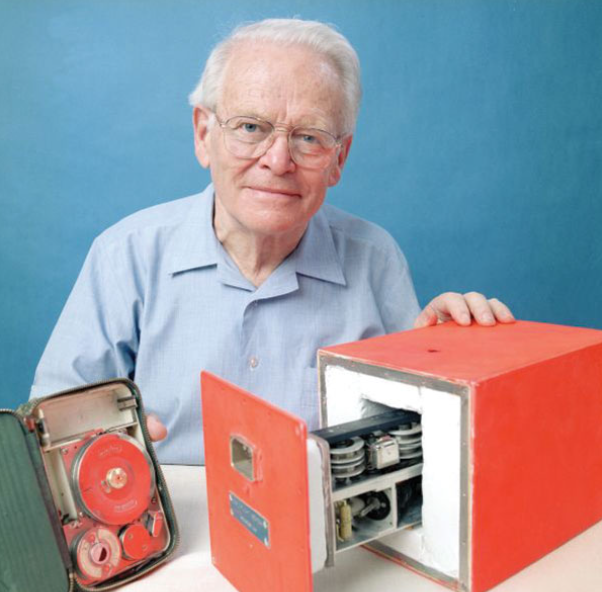

被譽為“黑匣子之父”的戴維·沃倫,也是一名飛機事故受害者。

·“黑匣子之父”戴維·沃倫。

沃倫出生在澳大利亞。1934年,他的父親乘坐一架只有9名乘客、2名飛行員的飛機前往墨爾本,途中墜入大海,機上人員全部遇難。

那一年,沃倫只有9歲。沒有人能告訴他,飛機上究竟發生了什么。父親的死就像一個謎團,也成為他心里難解的結。

從悉尼大學畢業后,沃倫成為墨爾本航空研究實驗室的一名工程師,主要研究飛行燃料。可他常常“不務正業”,去給飛行記錄系統的研發幫忙。

1956年,沃倫終于制作出黑匣子的雛形,一個橙色的小盒子。它可以保存4小時語音和飛行數據。

起初,沃倫為其命名“記憶匣”,英國一家報社的記者為了凸顯其神秘性,稱其為“黑匣子”。

當時,業界并不看好沃倫的這個發明,他也一度坐上實驗室的“冷板凳”。

此后的數十年間,黑匣子經過不斷更新換代,才逐漸成為全世界商用飛機的標配,也成為一場場飛行事故的“見證者”。

“當剝開飛行員處置失誤這一表面原因之后,我們看到,一個簡單的迎角故障,就引起飛機上無數的警告和警戒,分散了飛行員的注意力,更引發了一個叫MCAS系統的觸發,它拼命地使飛機低頭,像一個惡魔一樣死死按住飛機頭,直至飛機俯沖墜毀......”

陳建國在研究波音737MAX飛行事故的書中,寫下這樣一個場景。

這是發生于2018年10月的獅航飛行事故。

根據記載,印尼獅航的一架波音737 MAX飛機從雅加達飛往邦加檳港,在起飛后13分鐘內墜入海面,機上189人無人生還。兩個月后,搜救人員才從水下打撈出第二個黑匣子。

黑匣子揭示了事故的導火索——“MCAS(機動特性增強系統)”,一種應用于737 MAX飛機的自動安全軟件,設計初衷是阻止飛機失速。

這是個自動調節飛機傾角的系統,當飛機檢測到仰角過大時,會自動讓機頭下俯。

“Bug”在于,飛機上的迎角傳感器錯誤檢測了。這時,飛行員就算手動拉起機頭,其在五秒后又會自動重復降低。

黑匣子的數據反映,在發現故障后的11分鐘內,飛行員曾嘗試26次把飛機拉起來,但最終還是失敗了。

·紀錄片《一落千丈:波音大調查》

不到半年,相似的劇情又在這一機型上演。

埃塞俄比亞航空公司一架波音客機,起飛后不久就墜入地中海。航班上82名乘客和8名機組人員全部遇難。

·紀錄片《一落千丈:波音大調查》

據埃航的黑匣子錄音顯示,墜機前,飛行員還在絕望地喊著:“拉高!拉高!”

事故接連發生,全球掀起了該波音737 MAX的停飛潮。

2019年,獅航事故調查報告原因直指波音公司,MCAS的設計缺陷只是其一。

波音公司未能向飛行員提供有關MCAS系統的任何信息,導致機組人員在危急時刻無法及時了解面臨的情況;

飛機失控后,極度緊張的副駕駛也不熟悉操作程序,沒有做出準確判斷。

從調查到定論,飛機事故往往是諸多復雜因素的累積。而生命的離去,是永遠無法挽回的損失。反思與警覺,是事故留給世人的啟示。

·救援人員為遇難者舉行哀悼活動。來源:廣西消防

“我們應從每一個事故中吸取教訓,推進相關理論、技術的進步、增強航空安全,防止之后類似事件的發生。”陳建國說。

官方微信

官方微博

今日頭條

川公網安備51019002004313號