謝爾蓋·維克托羅維奇·拉夫羅夫,1950年生�����,1972年畢業(yè)于莫斯科國(guó)立國(guó)際關(guān)系學(xué)院���,同年在蘇聯(lián)駐斯里蘭卡使館開始外交事業(yè)�����。曾在蘇聯(lián)外交部及蘇聯(lián)駐聯(lián)合國(guó)使團(tuán)工作���。1990年至1992年任俄羅斯外交部國(guó)際組織局局長(zhǎng)��、國(guó)際組織和全球事務(wù)司司長(zhǎng),1992年任俄外交部副部長(zhǎng)��,1994年任俄常駐聯(lián)合國(guó)代表�����,2004年起任外長(zhǎng)��。2015年被授予一等“祖國(guó)功勛”勛章���。

春分節(jié)氣剛過���,桂林正是春意盎然時(shí)���。俄羅斯外交部長(zhǎng)謝爾蓋·拉夫羅夫很高興能在這個(gè)山清水秀的地方與中國(guó)國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)王毅會(huì)面���。

3月22日���,拉夫羅夫的專機(jī)降落在桂林�����。這是新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)拉夫羅夫首次訪華��,也是繼去年9月王毅外長(zhǎng)訪俄后,兩人時(shí)隔半年再次面對(duì)面會(huì)晤。

“貴鄰”來(lái)訪���,火了桂林

拉夫羅夫的桂林之行從泛舟漓江開始。在游船上,他欣賞著美麗的喀斯特山景,興致勃勃地拍了照��,還向其他游艇上的中國(guó)游客隔江揮手打招呼�����。

俄外交部隨后發(fā)布了一段TikTok視頻���,拉夫羅夫身著灰藍(lán)色西服套裝��,戴著一個(gè)黑色口罩,雙手插褲袋�����,身姿筆挺�����,輕倚著船欄桿。他戴著精致的窄形無(wú)邊框眼鏡��,灰白的頭發(fā)梳得整整齊齊��,頗有學(xué)者風(fēng)度���。訪華前一天��,他剛剛度過71歲生日。那個(gè)黑口罩就是俄羅斯記者送他的“生日禮物”��。

人們注意到��,這段短視頻的配樂是中國(guó)歌曲《彎彎的月亮》���。有人立刻想起�����,俄外交部女發(fā)言人扎哈羅娃曾在中國(guó)生活和工作�����,十分喜歡中國(guó)文化,她的手機(jī)里就裝著這首她最欣賞的中國(guó)歌曲��,還曾特意秀給記者們聽。也許��,她在俄外交部已經(jīng)“帶”出了不少此歌的粉絲��。這些場(chǎng)面也在網(wǎng)上立刻火了,桂林喜迎“貴鄰”���,這一諧音引發(fā)了網(wǎng)民的熱議��。有桂林市民在網(wǎng)上留言:“煙雨蒙蒙漓江上,天下風(fēng)景迎貴鄰���。”

拉夫羅夫喜歡水��。早在莫斯科國(guó)立國(guó)際關(guān)系學(xué)院讀書時(shí),他就愛上了水上運(yùn)動(dòng)��,常和朋友一起進(jìn)行橡皮艇或木筏漂流,每年假期最喜歡去阿爾泰山間挑戰(zhàn)激流���。1996年�����,他作為俄羅斯常駐聯(lián)合國(guó)代表在紐約工作時(shí),還寫詩(shī)紀(jì)念在阿爾泰山間玩漂流的經(jīng)歷��。“所謂快樂,就是把工作做好��,然后和朋友一起在水上‘激流勇進(jìn)’��。”17年前�����,他剛當(dāng)上外長(zhǎng)時(shí)曾這樣說��。后來(lái)�����,他還當(dāng)過兩年俄羅斯障礙皮劃艇協(xié)會(huì)主席�����。

漓江的水平靜無(wú)瀾���,所以久經(jīng)風(fēng)浪的拉夫羅夫才那么放松�����。正如王毅所說�����,桂林山水甲天下�����,中俄新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系的高水平同樣“甲天下”���。

2021年3月22日��,拉夫羅夫?qū)χ袊?guó)進(jìn)行訪問���。當(dāng)天拉夫羅夫(下圖右一)和隨行官員一起游覽了漓江。 拉夫羅夫表示,中俄志同道合���,是真正的戰(zhàn)略伙伴�����,中俄關(guān)系處于歷史最好水平。今年也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年。拉夫羅夫訪華前表示,這份文件“為構(gòu)建新時(shí)代中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系提供了政治和法律基礎(chǔ)”���。目前��,中俄已商定將條約延期,并賦予其新的時(shí)代內(nèi)涵�����。

在王毅與拉夫羅夫的會(huì)談中,雙方就伊核��、阿富汗�����、緬甸等國(guó)際問題進(jìn)行戰(zhàn)略溝通�����。雙方相互通報(bào)了各自對(duì)美關(guān)系近況���。兩位外長(zhǎng)表示���,國(guó)際社會(huì)都認(rèn)為美方應(yīng)反思近年來(lái)其所做所為給全球和平及發(fā)展帶來(lái)的損害�����,停止單邊霸凌行徑,停止干涉他國(guó)內(nèi)政��,停止拉“小圈子”再搞集團(tuán)對(duì)抗。會(huì)后�����,兩位外長(zhǎng)接受記者采訪���,并發(fā)表了《關(guān)于當(dāng)前全球治理若干問題的聯(lián)合聲明》,共同呼吁“構(gòu)建更加公正��、民主��、合理的多極化國(guó)際秩序”���。

拉夫羅夫這次訪華��,被一些西方媒體說成中美高層戰(zhàn)略對(duì)話會(huì)后的“特意安排”��。事實(shí)上���,拉夫羅夫訪華在今年年初就已經(jīng)納入日程���。中國(guó)外交部發(fā)言人華春瑩表示���,中俄關(guān)系“坦坦蕩蕩���,光明磊落”�����。

中俄關(guān)系發(fā)展的見證者

作為俄羅斯外交界的常青樹���,拉夫羅夫是中蘇��、中俄關(guān)系發(fā)展的見證者���。

1950年��,拉夫羅夫出生在莫斯科��,父親是來(lái)自格魯吉亞的亞美尼亞人,母親是俄羅斯人。他出生那年的2月,中蘇簽訂了《中蘇友好同盟互助條約》。

拉夫羅夫的童年�����,是在中蘇友好的氣氛中度過的�����。不過��,到他就讀于蘇聯(lián)外交部所屬的莫斯科國(guó)立國(guó)際關(guān)系學(xué)院時(shí),中蘇關(guān)系已進(jìn)入對(duì)抗?fàn)顟B(tài),甚至發(fā)生邊界沖突。1972年,拉夫羅夫從該校畢業(yè)���,說得一口流利的英語(yǔ)和法語(yǔ)�����,還能講僧伽羅語(yǔ)(斯里蘭卡語(yǔ)言)���。就在他畢業(yè)這年2月��,美國(guó)總統(tǒng)尼克松訪華�����,中蘇美大三角關(guān)系出現(xiàn)重要變化。3個(gè)月后,尼克松又突然訪問蘇聯(lián)�����,在莫斯科與蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人勃列日涅夫秘密會(huì)談,隨后簽署了《美蘇限制反彈道導(dǎo)彈系統(tǒng)條約》。

當(dāng)時(shí)��,執(zhí)掌蘇聯(lián)外交工作的是葛羅米柯��。這位蘇聯(lián)外交家1957年出任外長(zhǎng)�����,干了28年�����,直到1985年7月升為蘇聯(lián)最高蘇維埃主席團(tuán)主席�����,外長(zhǎng)一職由謝瓦爾德納澤接替。拉夫羅夫從就學(xué)時(shí)期到外交工作之初�����,不可避免地受到葛羅米柯影響��,他在聯(lián)合國(guó)的工作經(jīng)驗(yàn)���,深得領(lǐng)導(dǎo)人信任而長(zhǎng)期擔(dān)任外長(zhǎng)的經(jīng)歷��,以及在西方“說不先生”的名聲�����,都和葛羅米柯有相似之處���。這是后話��。

拉夫羅夫一畢業(yè)���,就被派往蘇聯(lián)駐斯里蘭卡大使館工作。這一年��,斯里蘭卡將舊國(guó)名錫蘭改為現(xiàn)名���。這個(gè)國(guó)家是1971年支持新中國(guó)重返聯(lián)合國(guó)的23個(gè)提案國(guó)之一,與新中國(guó)一直關(guān)系良好�����,總理班達(dá)拉奈克夫人當(dāng)年5月正式訪華��。拉夫羅夫就在大國(guó)外交錯(cuò)綜復(fù)雜���、國(guó)際關(guān)系風(fēng)云激蕩的年代開始了外交生涯�����。

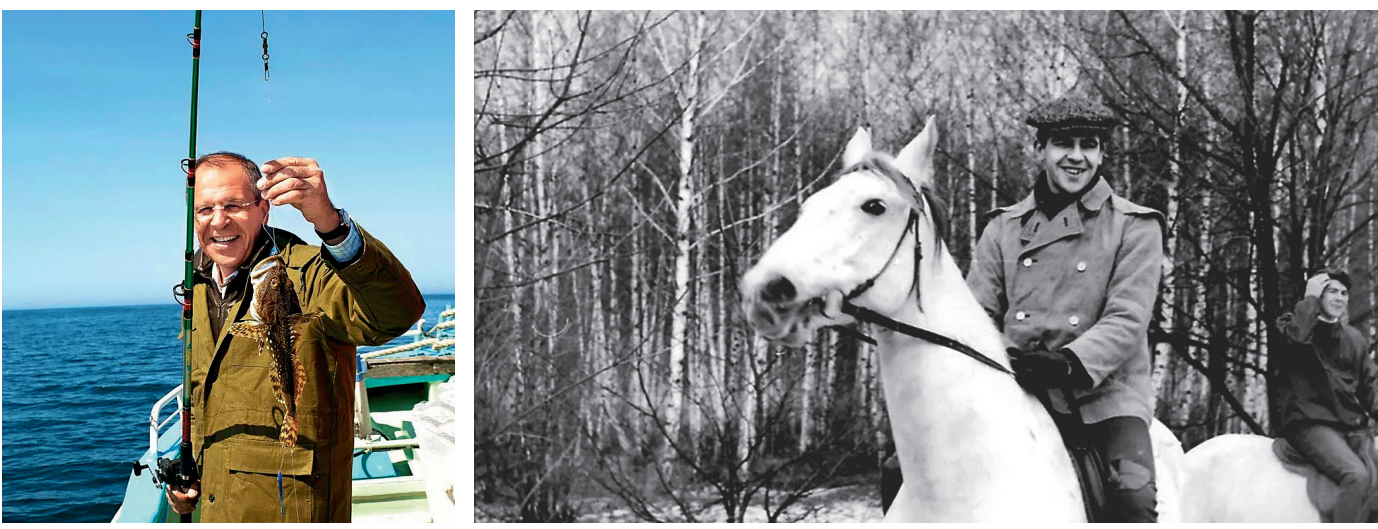

左圖:拉夫羅夫度假時(shí)外出捕魚�����。右圖:青年時(shí)期的拉夫羅夫�����。 上世紀(jì)80年代,中蘇關(guān)系正?�;撕笥职l(fā)生了蘇聯(lián)解體等重大事件��。這段時(shí)期��,拉夫羅夫的工作重心在國(guó)際組織�����,與中國(guó)沒有太多直接的交集�����。1976年,他到了蘇聯(lián)外交部國(guó)際組織司���,1981年至1988年被派往蘇聯(lián)駐聯(lián)合國(guó)使團(tuán)���,任一秘�����、參贊和高級(jí)參贊�����。1988年至1990年任蘇聯(lián)外交部國(guó)際經(jīng)濟(jì)關(guān)系局副主任。1990年到1994年���,拉夫羅夫在俄羅斯外交部工作��,官至副部長(zhǎng)。1994年,他出任俄常駐聯(lián)合國(guó)代表,一干就是10年。

在聯(lián)合國(guó)舞臺(tái)���,拉夫羅夫參與了幾乎所有重大國(guó)際問題的討論。他說���,“聯(lián)合國(guó)不是為了在地球上建造天堂,而是為了在世界上不再有地獄”�����。在一些重大問題上,他與中國(guó)一起站在道義一邊。在就北約轟炸南聯(lián)盟事件接受俄媒采訪時(shí)�����,拉夫羅夫說,在1999年召開的聯(lián)合國(guó)安理會(huì)會(huì)議上,法國(guó)��、英國(guó)和美國(guó)等西方國(guó)家狂熱地主張對(duì)南聯(lián)盟動(dòng)武�����,但俄羅斯���、中國(guó)和巴西竭力反對(duì)���。“美國(guó)更早以前就做出決定�����,并試圖獲得聯(lián)合國(guó)安理會(huì)的批準(zhǔn)�����。意識(shí)到這不會(huì)有結(jié)果后,轉(zhuǎn)而單方侵略該主權(quán)國(guó)家���。”

2004年3月�����,拉夫羅夫出任外長(zhǎng)。當(dāng)年10月��,拉夫羅夫在普京訪華前接受中國(guó)記者的專訪�����。當(dāng)年正值中俄建交55周年。他回顧說���,1949年以后,兩國(guó)一直在探尋相處模式���,經(jīng)歷了基于意識(shí)形態(tài)的軍事政治聯(lián)盟��、意識(shí)形態(tài)的矛盾和國(guó)家間的對(duì)抗等,如今兩國(guó)關(guān)系的結(jié)構(gòu)輪廓越來(lái)越清晰�����,并在2001年7月16日簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》中得到具體落實(shí)。

如今�����,《中俄睦鄰友好合作條約》簽訂已20周年��,拉夫羅夫作為外長(zhǎng)���,參與并見證中俄關(guān)系的健康發(fā)展��。他與李肇星、楊潔篪���、王毅等多任中國(guó)外長(zhǎng)打過交道���,足跡遍及北京�����、哈爾濱���、烏鎮(zhèn)�����、武漢等地。中俄外長(zhǎng)也經(jīng)常會(huì)晤,保持暢通的溝通。正如2019年拉夫羅夫在烏鎮(zhèn)會(huì)晤王毅時(shí)所說�����,中俄在國(guó)際舞臺(tái)互動(dòng),就國(guó)際議程關(guān)鍵問題交換意見,有益無(wú)害。中俄將進(jìn)一步為國(guó)際舞臺(tái)的和平、安全和穩(wěn)定協(xié)調(diào)步伐�����。

2010年11月15日�����,中俄印三國(guó)外長(zhǎng)第十次會(huì)晤在武漢舉行�����。拉夫羅夫會(huì)后對(duì)“中國(guó)外長(zhǎng)及所有的中國(guó)朋友”表達(dá)謝意��,特別致謝“湖北的朋友們”。10年后,武漢遭遇新冠肺炎疫情��,俄政府派出專機(jī)將捐贈(zèng)的13.2噸醫(yī)療物資運(yùn)至武漢。針對(duì)西方指責(zé)中俄“在網(wǎng)絡(luò)上散布新冠病毒虛假信息”等說法,拉夫羅夫駁斥道:“中國(guó)致力于在與抗擊新冠肺炎疫情有關(guān)的一切問題上最大限度地保持透明�����。”

面對(duì)“寒流”敢說不

對(duì)比中俄關(guān)系的“暖”���,俄羅斯和西方特別是美國(guó)的關(guān)系就顯得有點(diǎn)“冷”��。

3月15日,美國(guó)國(guó)家情報(bào)總監(jiān)辦公室解密了一份15頁(yè)的機(jī)密報(bào)告,稱俄羅斯曾干預(yù)去年的美國(guó)大選,試圖通過對(duì)拜登的“誤導(dǎo)性和未經(jīng)證實(shí)的指控”,讓特朗普獲益�����。3月17日,拜登在接受美國(guó)廣播公司的采訪時(shí)表示��,普京會(huì)為干預(yù)美國(guó)大選“付出代價(jià)”,并對(duì)主持人提出的普京是“殺手”的說法表示同意�����。此事引起輿論嘩然���。普京談及此事�����,以祝拜登“身體健康”輕輕帶過��,但提醒拜登,評(píng)價(jià)別人“就像照鏡子一樣”��。普京還提議,3月19日或22日與拜登以直播方式進(jìn)行公開對(duì)話�����。這一提議遭到白宮拒絕���。3月20日��,俄外交部宣布召回駐美大使安東諾夫進(jìn)行磋商��,以“確定可能通過哪些途徑來(lái)改善近年來(lái)被華盛頓帶入困境�����、實(shí)質(zhì)上陷于僵局的俄美關(guān)系”。

拉夫羅夫?qū)ξ鞣绞澜绾苁煜ぁ?994年到2004年��,作為常駐聯(lián)合國(guó)代表的拉夫羅夫���,攜妻女在紐約一住就是10年�����。他的女兒就讀于哥倫比亞大學(xué)��,2014年才返回俄羅斯��。他的品味有“西化”的一面,喜歡蘇格蘭威士忌���、意大利美食和甲殼蟲樂隊(duì)。2005年���,他在老撾萬(wàn)象出席會(huì)議期間���,還在晚會(huì)上模仿美國(guó)電影《星球大戰(zhàn)》中絕地武士的角色進(jìn)行搞笑表演��。

1994年至2004年,拉夫羅夫出任俄羅斯常駐聯(lián)合國(guó)代表���。 他和美國(guó)外交同行的互動(dòng)也有輕松幽默的一面�����。2013年���,他和時(shí)任美國(guó)國(guó)務(wù)卿約翰·克里在日內(nèi)瓦討論敘利亞問題�����,克里沒聽清拉夫羅夫講話的最后一部分,要求翻譯重復(fù)一遍��。拉夫羅夫說:“沒關(guān)系��,約翰��。不用擔(dān)心���。”然后直接用英語(yǔ)又說了一遍�����。2016年��,克里訪問莫斯科,會(huì)談時(shí)祝福剛過66歲生日的拉夫羅夫生日快樂,并說“希望這能讓你在我們的會(huì)談中更加睿智”��。拉夫羅夫馬上調(diào)侃72歲的克里:“謝謝。不過如果智慧是以歲數(shù)丈量��,那我是趕不上你了���。”克里笑著要拉夫羅夫“尊重長(zhǎng)者”���。

但西方外交官們記得更多的還是這位身高1.88米、身材魁梧的俄羅斯外長(zhǎng)“說不”的場(chǎng)面�����。

冷戰(zhàn)時(shí)期的蘇聯(lián)���,曾多次在聯(lián)合國(guó)安理會(huì)動(dòng)用否決權(quán)�����。但是���,從1991年蘇聯(lián)解體到2004年���,10多年間俄羅斯僅在1993年和1994年動(dòng)用過兩次否決權(quán)�����。而自2004年拉夫羅夫當(dāng)上外長(zhǎng)后�����,俄羅斯當(dāng)年就在塞浦路斯統(tǒng)一公決問題上行使了否決權(quán)。此后,在敘利亞等問題上���,拉夫羅夫不斷地與西方“唱反調(diào)”��,堅(jiān)決反對(duì)以武力解決問題。路透社在一篇報(bào)道中干脆稱他為俄羅斯的“說不先生”。

拉夫羅夫“說不”的時(shí)候���,重在用事實(shí)說話�����,同時(shí)很注意分寸。今年1月�����,他在總結(jié)俄2020年外交活動(dòng)時(shí)說���,俄軍與美軍在敘利亞有接觸,“這不是因?yàn)槲覈?guó)承認(rèn)他們?cè)谀抢锏拇嬖?����,而只是因?yàn)樗麄儜?yīng)在一定框架下行動(dòng)���。我們不能把他們從那里趕出去���,但不會(huì)與他們發(fā)生武裝沖突。既然他們?cè)谀抢?��,我們就與他們有所謂的防止沖突對(duì)話,在對(duì)話中爭(zhēng)取特定規(guī)則得到遵守�����。我們也強(qiáng)硬指出,不能容許對(duì)敘利亞政府設(shè)施采用武力”�����。今年3月��,美軍襲擊了敘利亞-伊拉克邊界上的多處設(shè)施���,據(jù)稱這些設(shè)施屬于一些準(zhǔn)軍事組織��。五角大樓稱,美方已向俄方進(jìn)行通報(bào)���。拉夫羅夫說:“美國(guó)發(fā)動(dòng)打擊前五分鐘向俄軍方做出了通報(bào)。”他批評(píng)美國(guó)違反包括聯(lián)合國(guó)安理會(huì)涉敘局勢(shì)調(diào)解決議在內(nèi)的所有國(guó)際法準(zhǔn)則�����,保持在敘利亞境內(nèi)非法存在。

對(duì)西方一些國(guó)家對(duì)俄?yè)]舞制裁大棒的做法���,拉夫羅夫強(qiáng)調(diào)這樣做“不明智”,相關(guān)企業(yè)正遭受損失�����,其他國(guó)家將會(huì)“奪取他們?cè)诙砹_斯市場(chǎng)上的利益”。他還說���,自負(fù)的西方國(guó)家在“推動(dòng)意識(shí)形態(tài)驅(qū)動(dòng)的議程”,通過抑制其他國(guó)家的發(fā)展來(lái)維持自己的主導(dǎo)地位��,對(duì)俄中的技術(shù)開發(fā)能力加以限制就是如此��。

與西方打了多年交道��,拉夫羅夫?qū)芏鄦栴}看得透徹���。他曾說:“西方國(guó)家越來(lái)越多地使用‘以規(guī)則為基礎(chǔ)的秩序’這一術(shù)語(yǔ)���,壓制其他國(guó)家要求遵守國(guó)際法的呼聲��。國(guó)際法是所有國(guó)家談判達(dá)成共識(shí)的成果,而規(guī)則是西方國(guó)家自己定的��,卻要求所有國(guó)家遵守���。”

拉夫羅夫曾說過���,俄羅斯“是時(shí)候停止看向西方了”�����。有記者問他,這是否意味著俄羅斯會(huì)轉(zhuǎn)向東方���?他強(qiáng)調(diào)�����,俄羅斯不會(huì)看向任何人,“我們的外交政策是多方位的���、獨(dú)立的”���。但他也說���,世界政治和經(jīng)濟(jì)的中心正在從歐洲大西洋地區(qū)向國(guó)際新興中心迅猛發(fā)展的歐亞大陸轉(zhuǎn)移���。“我們與包括亞太國(guó)家在內(nèi)的東方國(guó)家建立互利合作的路線具有長(zhǎng)期的戰(zhàn)略性��,不取決于國(guó)際形勢(shì)的波動(dòng)。”(楊禮旗 本刊記者 馮璐)