2021年5月上旬,李憶祖來(lái)到參加工作的第一個(gè)單位156隊(duì)講課,見(jiàn)到當(dāng)年共事的地質(zhì)工作者,十分振奮。(本刊記者 陳霖 / 攝)

李憶祖,外國(guó)血統(tǒng),1938年于天津出生,被中國(guó)夫婦收養(yǎng),1961年從北京地質(zhì)學(xué)院畢業(yè)后主動(dòng)要求去新疆搞地質(zhì),曾是地質(zhì)測(cè)量及礦產(chǎn)勘探工程師,后任烏魯木齊41中校長(zhǎng)、烏魯木齊市關(guān)工委副秘書(shū)長(zhǎng)等。

80歲老人之間的友誼是什么樣的呢?

5月7日這天,82歲的地質(zhì)專(zhuān)家李憶祖來(lái)到老單位156隊(duì)講課。156隊(duì)是國(guó)家從東北整編派往新疆的第一支專(zhuān)業(yè)煤田勘探地質(zhì)隊(duì)(如今全稱(chēng)是新疆維吾爾自治區(qū)煤田地質(zhì)局一五六煤田地質(zhì)勘探隊(duì)),半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)探明近千億噸煤炭資源。李憶祖已退休多年,仍在進(jìn)行地質(zhì)科普工作,不過(guò)因長(zhǎng)期跑野外,膝蓋不太好,走路要拄拐杖。他遇到老同事李承順。李承順89歲,是李憶祖的入黨介紹人。老朋友重逢,想拍照留念,李憶祖便從兜里掏出梳子,給李承順梳頭,左一梳,右一梳,覺(jué)得還不夠精神,再重新分發(fā)線,鼓搗了好一陣子。兩位老人站在鏡頭前,挺起胸,拍下合照。

整整60年前,李憶祖從北京地質(zhì)學(xué)院(現(xiàn)中國(guó)地質(zhì)大學(xué))畢業(yè),主動(dòng)申請(qǐng)遠(yuǎn)赴新疆,在156隊(duì)從事煤炭地質(zhì)普查工作,自此扎根新疆。

5月上旬,記者來(lái)到烏魯木齊,眼前的李憶祖穿著夾克,戴頂鴨舌帽,五官深邃,一口京片子。他是白人,出生后被中國(guó)夫婦收養(yǎng)。最近,他也因在新疆的經(jīng)歷廣受媒體關(guān)注。不過(guò),他讀到報(bào)道,有時(shí)很納悶:“為啥寫(xiě)‘洋面孔’‘老外’?還有人寫(xiě)‘學(xué)術(shù)泰斗’‘頂尖科學(xué)家’?我不喜歡這些形容。第一,我生在中國(guó),長(zhǎng)在中國(guó),我就是中國(guó)人;第二,泰斗是指我們地大那些厲害的教授們,而我就是一名地質(zhì)工作者。”

這些年,許多人撞見(jiàn)他就問(wèn):“您是外國(guó)人嗎?”被問(wèn)得多了,李憶祖干脆創(chuàng)了個(gè)詞“外裔”:“我是外裔中國(guó)人。”

5月的新疆,大地回春,記者跟著李憶祖的腳步,回望了他在這片土地上60年來(lái)的不凡歷程。其實(shí),“李憶祖”還是一群扎根大西北的地質(zhì)工作者。

老同事一見(jiàn)面,圍成一團(tuán),互開(kāi)玩笑,仿佛回到上世紀(jì)六七十年代的野外。

圖為李憶祖(二排中)和地質(zhì)“老戰(zhàn)友”合影。(本刊記者 陳霖/攝) “人總是要有點(diǎn)精神的”

上世紀(jì)30年代的天津租界林立。1937年盧溝橋事變發(fā)生,天津淪陷。第二年,在教會(huì)醫(yī)院馬大夫醫(yī)院(后為天津市腫瘤醫(yī)院)里,一個(gè)藍(lán)眼睛的男嬰呱呱墜地,后被遺棄。醫(yī)院工作人員只知道他父母是白人夫妻。不久后,李姓中國(guó)夫妻收養(yǎng)了他,取名“憶祖”,意為“勿忘祖先、不能忘本”,把他帶到北京撫養(yǎng)。

小憶祖住在北京西城區(qū)的缸瓦市,放學(xué)后要搭電車(chē)回家,常跑去天橋聽(tīng)評(píng)書(shū)《七俠五義》,有時(shí)去龍須溝溜達(dá)。養(yǎng)父是天津一家美國(guó)公司駐華分公司高管,而養(yǎng)母是一名家庭主婦。那時(shí),小憶祖家境優(yōu)渥,一次得了重病,要做手術(shù),養(yǎng)父就請(qǐng)來(lái)同仁醫(yī)院有名的大夫?yàn)樗_(kāi)刀,手術(shù)很成功。

在李憶祖心里,養(yǎng)母趙秀珍代表了典型的中國(guó)母親。“她淳樸、踏實(shí),把所有的愛(ài)給了我。”不久后養(yǎng)父母離異,趙秀珍的生活陷入窘境,為了供養(yǎng)李憶祖,就去工廠做工。后碰上戰(zhàn)亂,她帶著李憶祖逃往老家山東避難。局勢(shì)穩(wěn)定后,李憶祖回京上學(xué),曾因長(zhǎng)相被同學(xué)嘲笑,趙秀珍就鼓勵(lì)他:“做人要有骨氣。”

后來(lái),李憶祖考上了名校北京二中。地理老師畢業(yè)于英國(guó)劍橋大學(xué),給他們講很多地理知識(shí),還請(qǐng)大學(xué)生來(lái)分享野外生活。他們說(shuō):“地質(zhì)工作是‘鷹眼兔子腿,拿了工資游山逛水’”。李憶祖聽(tīng)得入神,喜歡上了地理,高考時(shí)第一志愿填“北京地質(zhì)學(xué)院”。

那時(shí),全國(guó)的地質(zhì)工作者很少,擔(dān)負(fù)尋找石油、鋼鐵等資源的重任。北京地質(zhì)學(xué)院第一屆畢業(yè)生受到劉少奇接見(jiàn),并被稱(chēng)為“和平時(shí)期的游擊隊(duì)員”。李憶祖記得,大學(xué)有門(mén)實(shí)踐課,讓學(xué)生去各地進(jìn)行地質(zhì)勘探實(shí)習(xí)。一次,他去了福建長(zhǎng)汀。這是紅色根據(jù)地,他了解到紅色政權(quán)的奮斗歷史。“中國(guó)共產(chǎn)黨高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人之一瞿秋白是在這里就義的。”

那是青年李憶祖印象最深的一次野外實(shí)踐。“每一寸土地帶著共產(chǎn)黨和中國(guó)人民拼搏的痕跡。”他把毛澤東的一句話作為格言:“人總是要有點(diǎn)精神的。”李憶祖告訴記者,這是一種向上的精神狀態(tài),就是當(dāng)你明白什么是有意義的事,你就會(huì)滿(mǎn)懷激情地去完成它。于是,為國(guó)家搞地質(zhì)成了他的理想。1961年,李憶祖畢業(yè),申請(qǐng)到偏遠(yuǎn)的新疆做地質(zhì)工作,在第二年赴烏魯木齊。

北京來(lái)的“毛驢兒”

李憶祖于1981年入黨,黨齡已有40年。5月7日他講課這天,主題是“我對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨的認(rèn)知和情感”。講完后,他蹣跚著往家屬院走,想找老同事敘敘舊。突然有人大吼:“李憶祖!給我站住!”被“喝”住的李憶祖一看,大笑起來(lái),急忙拄著拐杖向前挪。

來(lái)人是87歲的雷仲康。他站在10米之外,扯下帽子大喊起來(lái),面色通紅。老友見(jiàn)面,分外振奮。雷仲康大步向前,“接”住踉蹌的李憶祖。

156隊(duì)是1956年從東北整編制調(diào)入新疆的,后來(lái)也有各地派來(lái)的地質(zhì)隊(duì)員加入,職工來(lái)自全國(guó)。雷仲康是四川樂(lè)山人,是李憶祖的老搭檔,在156隊(duì)任炊事員,負(fù)責(zé)給大家做飯,保證營(yíng)養(yǎng)供給,四川回鍋肉是拿手菜。講課前一晚,李憶祖給雷仲康打電話,希望第二天能見(jiàn)見(jiàn),在電話里說(shuō):“我想你了嘛!”

地質(zhì)隊(duì)老同志之間有著“戰(zhàn)地”般的友誼。

新中國(guó)成立后,地質(zhì)學(xué)發(fā)展最快的年代是李四光當(dāng)?shù)氐V部部長(zhǎng)的時(shí)期。那陣子,國(guó)家急需礦產(chǎn)資源,全國(guó)的地質(zhì)工作者為之奮斗。李四光、王進(jìn)喜是地質(zhì)工作者們的精神偶像。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),搞地質(zhì)就是告訴人們地表下的真實(shí)樣貌。具體流程是這樣的:通過(guò)地面、地下工作對(duì)該區(qū)域是否賦存礦產(chǎn)資源進(jìn)行了解,經(jīng)嚴(yán)密分析確認(rèn)具備開(kāi)采價(jià)值后再進(jìn)行普查、詳查、勘探。以煤礦為例,鉆探隊(duì)“在地球打眼兒”,從地下取出煤芯作為樣本,查明煤質(zhì)、構(gòu)造、開(kāi)采技術(shù)條件、資源量等,為后期煤礦建設(shè)提供基礎(chǔ)資料。早年,李憶祖就是做普查的。整個(gè)流程下來(lái)短則需幾個(gè)月,長(zhǎng)則要數(shù)年。

那時(shí)候,地質(zhì)隊(duì)員有三大件:地質(zhì)錘、羅盤(pán)和地形圖,到了夏天,帶個(gè)瓜補(bǔ)水,帶個(gè)馕扛餓,跑到野外一待就是三四個(gè)月。在荒涼的野外,彼此成了最重要的依靠。大家把雞蛋敲碎,拿半塊蛋殼當(dāng)杯子,滿(mǎn)上酒碰“杯”,一飲而下;以天為被、以地為床,互開(kāi)玩笑打發(fā)時(shí)間。雷仲康喜歡喊李憶祖“毛驢兒”。李憶祖大學(xué)時(shí)有個(gè)廣東老師,普通話不太標(biāo)準(zhǔn),喊他時(shí)一快就叫成“毛驢兒”,后來(lái)同學(xué)和李憶祖進(jìn)疆,“毛驢兒”這個(gè)名字就在同事間傳開(kāi)了,成了“笑料”。

然而,對(duì)早年的地質(zhì)工作者來(lái)說(shuō),更多是驚險(xiǎn)和危險(xiǎn)。比如,大風(fēng)。

70歲的徐紅軍是156隊(duì)第二代職工,5歲時(shí)隨父親從東北來(lái)到新疆。徐父是李憶祖同事,后來(lái)她也加入156隊(duì),負(fù)責(zé)制作帳篷,喊李憶祖“李叔”。徐紅軍告訴記者,一次到克爾堿扎營(yíng)打鉆,突然刮起八九級(jí)大風(fēng),荒野上無(wú)處可躲,幾十個(gè)人用直徑約8厘米的大麻繩把大家捆成“人堆”坐在沙堆上,防止被大風(fēng)刮走。即便如此,還是有幾個(gè)人“消失”了。此外,取標(biāo)本的儀器大多重千斤,而在地表固定住這些儀器的鉆井塔甚至重達(dá)幾噸,竟然也直接被吹倒了。

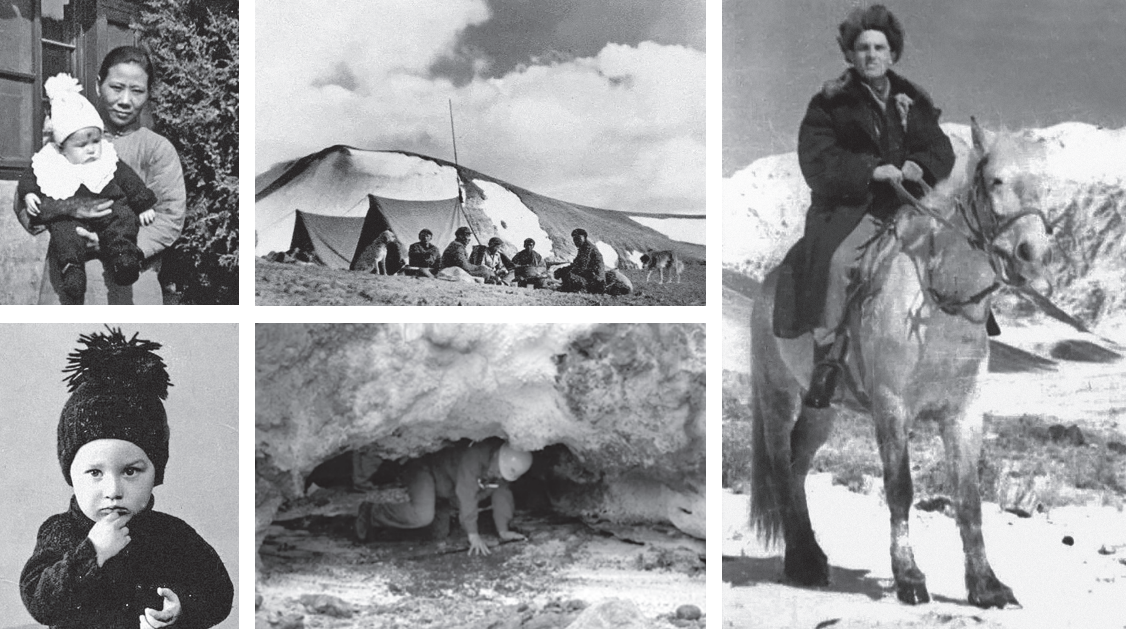

左上圖:養(yǎng)母趙秀珍抱著李憶祖。左下圖:幼年時(shí)期的李憶祖活潑可愛(ài)。

中上圖:早年間,地質(zhì)勘探隊(duì)員風(fēng)餐露宿,汗水灑遍西北大地。

中下圖:李憶祖等勘探隊(duì)員正在進(jìn)行地質(zhì)工作。右圖:李憶祖騎著馬跑野外。(均為歷史圖片)

對(duì)李憶祖來(lái)說(shuō),外國(guó)人的長(zhǎng)相也給他帶來(lái)了麻煩。

1968年,李憶祖到賀蘭山看望測(cè)量隊(duì)的老朋友。他和朋友在屋里聊天,突然聽(tīng)到外面有人打架。當(dāng)時(shí)正值“文革”時(shí)期。朋友出去了,半天沒(méi)回來(lái),李憶祖擔(dān)心,準(zhǔn)備出去瞧瞧,結(jié)果一出門(mén),突然一個(gè)墨水瓶飛過(guò)來(lái),狠狠砸在他腦門(mén)上,玻璃碴子把兩只眼睛都劃開(kāi)了口子。

同事趕緊把他送進(jìn)醫(yī)院。做手術(shù)前,大夫告訴他,這手術(shù)不簡(jiǎn)單,萬(wàn)一眼睛感染了可能就看不見(jiàn)了。誰(shuí)知李憶祖說(shuō):“看不見(jiàn)了就回北京彈三弦!”大夫哭笑不得:“你倒挺樂(lè)觀。”

幸好大夫技術(shù)高超,保住了李憶祖的眼睛。李憶祖離開(kāi)蘭州時(shí),單位為他安排了架小飛機(jī),隨行的人告訴他:“紗布可以拆下來(lái)了,試試,能不能看到?”李憶祖慢慢睜開(kāi)眼,沒(méi)大礙,俯瞰著廣袤的賀蘭山。

事后,有人偷偷告訴李憶祖:“是某某人打了你。”李憶祖笑了笑,沒(méi)說(shuō)話。1971年,他去阿爾金山工作,遇見(jiàn)了那個(gè)人來(lái)送材料。晚上,那人為多年前的事道歉,李憶祖擺了擺手,讓雷仲康炒了幾個(gè)菜:“那是特殊歷史時(shí)期發(fā)生的特殊問(wèn)題。咱倆現(xiàn)在喝點(diǎn)酒,過(guò)去的事兒就過(guò)去了。我們還是朋友!”不過(guò),做手術(shù)時(shí)有個(gè)眼角膜得切掉,李憶祖從此落下病根,眼睛畏光,有時(shí)需要戴墨鏡。

1972年,李憶祖奉命前往西藏阿里地區(qū),勘察那里的地理?xiàng)l件。有天晚上,李憶祖躺在帳篷外邊,望著天空,入迷了。

他向記者回憶著,一只眼睛有點(diǎn)失焦,另一只則炯炯有神。“阿里的天空像黑色的天鵝絨毛毯,漫天的星星就像鑲嵌在毛毯上的寶石。”當(dāng)時(shí),他伸長(zhǎng)了手臂,“太美了!讓人想把‘寶石’摘下來(lái)”。

“讓觀眾知道他們的存在”

如果不親自來(lái)一趟新疆,你可能很難深刻體會(huì)到這片土地有多么珍貴。

記者搭上越野車(chē),隨156隊(duì)奔馳在連霍高速路上,時(shí)速110多公里,目之所及全是巨型風(fēng)車(chē),有的甚至延伸到最遠(yuǎn)處的山腳。新疆風(fēng)力大,風(fēng)車(chē)收集起來(lái)的風(fēng)力轉(zhuǎn)化成電力,被運(yùn)往內(nèi)地進(jìn)行電力支援。事實(shí)上,新疆的礦產(chǎn)資源非常豐富,光石油、天然氣的總量就占全國(guó)預(yù)測(cè)總量1/4以上,而已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)種類(lèi)占全國(guó)礦種4/5以上,是西部大開(kāi)發(fā)的重要基礎(chǔ)。

“新疆的美無(wú)法用言語(yǔ)形容!”李憶祖對(duì)記者感嘆。10年前,李憶祖寫(xiě)了封信寄到中央電視臺(tái),希望他們有機(jī)會(huì)來(lái)新疆拍攝。之后,他寄了一張新疆風(fēng)光的照片過(guò)去,結(jié)果很快就收到科教頻道工作人員的邀約:成為拍攝組的隨行地質(zhì)專(zhuān)家,參與科普電視節(jié)目《地理·中國(guó)》的錄制,介紹新疆地理。

一開(kāi)始,編導(dǎo)告訴他:“李老師,隨行專(zhuān)家每集鏡頭可能只有幾十秒。”“沒(méi)我的鏡頭都行!”李憶祖答。結(jié)果,一直拍到了2018年。一次,他們來(lái)到新疆的大河開(kāi)都河。編導(dǎo)撿到一塊紋路復(fù)雜的石頭。李憶祖一瞧,辨認(rèn)出是“綠簾石”,據(jù)此判斷,數(shù)億年前這里是海洋環(huán)境,經(jīng)過(guò)數(shù)次抬升才有眼前的開(kāi)都河。李憶祖帶節(jié)目組走遍新疆戈壁、天山、河湖,不少人從這檔節(jié)目認(rèn)識(shí)了“白頭發(fā)、五官深邃,操著京腔”的李憶祖,節(jié)目豆瓣評(píng)分近8分。

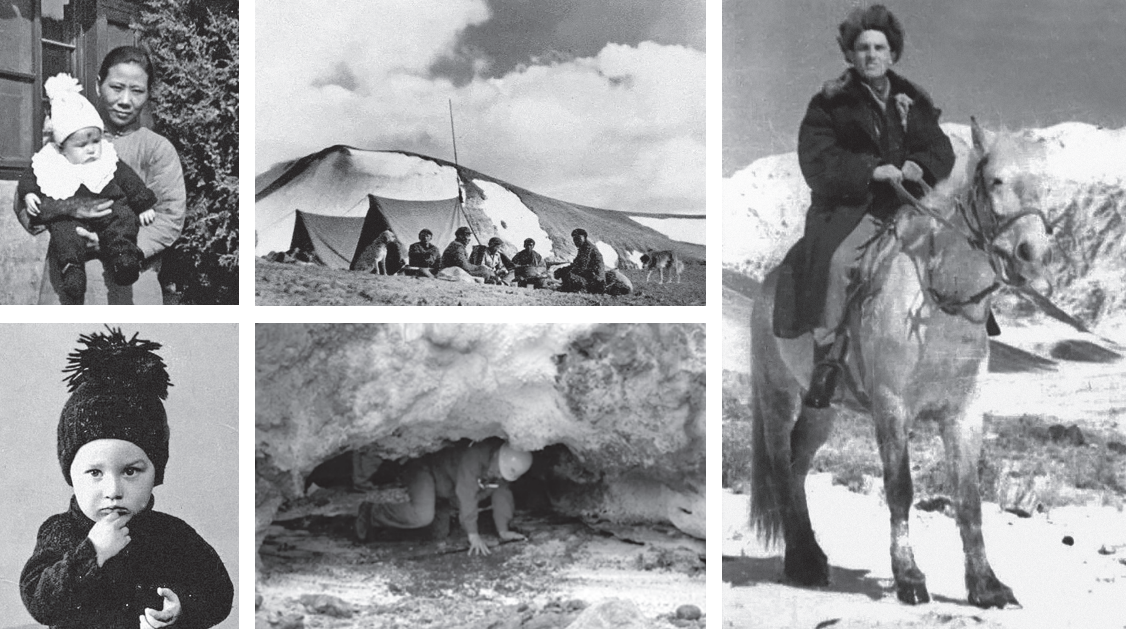

左圖:李憶祖參加央視《地理·中國(guó)》節(jié)目錄制。圖為他在節(jié)目中講解新疆地質(zhì)。(視頻截圖)

右圖:在上世紀(jì)80年代,李憶祖組織舉辦地學(xué)夏令營(yíng)。圖為學(xué)生在野外學(xué)習(xí)攀巖。

節(jié)目制作期間還有段小故事。李憶祖希望節(jié)目組在對(duì)他的介紹上能寫(xiě)“原156隊(duì)工程師”。在他心里,“搞地質(zhì)的人或許不善言辭,但有耐心、能吃苦。地質(zhì)勘探隊(duì)員為勘探事業(yè)做了很多,許多人一輩子默默無(wú)名。我的地質(zhì)生涯大多是在156隊(duì)度過(guò)的。所以我當(dāng)時(shí)想,如果節(jié)目把隊(duì)伍的名字打上去,至少能讓觀眾知道他們的存在。”

如今,156隊(duì)的工作者已經(jīng)到了第三代。除了早期援疆工作者的后代,還有通過(guò)社會(huì)招聘的大學(xué)生以及引進(jìn)的高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。對(duì)這群“80后”“90后”來(lái)說(shuō),勘探環(huán)境不那么艱苦了。比如,做測(cè)量時(shí)可以用小型無(wú)人機(jī),勘探隊(duì)員不必長(zhǎng)期待在地表六七十?dāng)z氏度的地方;一些無(wú)人區(qū)建了簡(jiǎn)易道路,車(chē)輛可以進(jìn)入,設(shè)備入場(chǎng)不用靠人拉、用肩扛。

但他們也面臨新挑戰(zhàn)。這就要提到李憶祖的小擔(dān)憂:因?yàn)闇厥倚?yīng),在某種程度上,煤炭被污名化了。

煤炭如今仍是中國(guó)最主要的能源之一,新疆煤炭資源約占全國(guó)煤炭資源40%,位居全國(guó)第一。煤炭在燃燒過(guò)程中會(huì)排放溫室氣體,長(zhǎng)久以來(lái)被認(rèn)為傳統(tǒng)、低效,在公眾印象中一度“談煤色變”。

近年來(lái),中國(guó)推動(dòng)節(jié)能改造,至2018年底已有70%煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)超低排放,建成了世界最大的清潔煤電體系。地質(zhì)勘探工作者還在煤炭的形成過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了清潔能源——煤層氣,俗稱(chēng)瓦斯。這是一種在煤形成過(guò)程中同步形成的天然氣,吸附在煤基質(zhì)表面為主,是目前在全球崛起的一種潔凈新能源。據(jù)估算,新疆煤層氣總量約占全國(guó)煤層氣的1/4,當(dāng)?shù)厥讉€(gè)煤層氣示范區(qū)項(xiàng)目就由156隊(duì)承建。

5月10日,記者來(lái)到位于烏魯木齊西山區(qū)的煤層氣基地。這里正在進(jìn)行排采,也就是用磕頭機(jī)將煤層裂縫中的水排出,便于讓煤層氣產(chǎn)出,之后將其運(yùn)輸?shù)郊瘹庹具M(jìn)行調(diào)壓就可使用了。記者眼前的兩口井日均產(chǎn)氣量約2600立方米。156隊(duì)地質(zhì)科科長(zhǎng)郎海亮告訴記者,在傳統(tǒng)的煤炭開(kāi)采中,礦工下到井下開(kāi)采煤炭,煤層氣順勢(shì)暴露在空氣中流失了,是對(duì)資源的一種浪費(fèi)。如今抽取煤層氣,既補(bǔ)充能源儲(chǔ)備,又降低井下瓦斯含量,有助于減少煤礦后期開(kāi)采中可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn),提高安全性。煤層氣工程中心的馬婷是名“90后”,從中國(guó)礦業(yè)大學(xué)畢業(yè)后就來(lái)到156隊(duì)工作,專(zhuān)攻煤層氣勘探,是地質(zhì)工程師。她曾做過(guò)統(tǒng)計(jì),日產(chǎn)1萬(wàn)立方米的煤層氣大約可以滿(mǎn)足200輛加氣車(chē)加氣。

幼兒園的小朋友也聽(tīng)過(guò)他的課

李憶祖之所以和扎根新疆的三代地質(zhì)工作者那么熟悉,還因?yàn)樗且幻逃ぷ髡摺?/div>

早期,地質(zhì)員整天跑野外搞勘探,一離開(kāi)就是幾個(gè)月,沒(méi)時(shí)間照顧孩子,后代的教育成了難題。全國(guó)有不少地質(zhì)勘探隊(duì)伍會(huì)建立子弟學(xué)校,開(kāi)設(shè)小學(xué)到高中的課程,讓這些孩子得以接受教育。

156隊(duì)也曾有自己的子校。上世紀(jì)80年代末,156隊(duì)子校找到李憶祖,請(qǐng)他教課,他就此成為教育工作者,后任校長(zhǎng)。從野外到課堂,李憶祖有點(diǎn)兒不適應(yīng),便想著法子形成自己的方法。比如組建地學(xué)夏令營(yíng)。

李憶祖想讓學(xué)生到野外開(kāi)展活動(dòng)。“我們煤炭系統(tǒng)的孩子真的能吃苦!”那時(shí)設(shè)備不夠先進(jìn),野外活動(dòng)是實(shí)打?qū)嵉模瑢W(xué)生到深山峭壁攀巖,圍成圈扎成“人墻”站在湍急的河流學(xué)習(xí)行進(jìn)……李憶祖解釋?zhuān)?ldquo;他們以后不一定搞地質(zhì),但地學(xué)科技活動(dòng)大多在野外進(jìn)行,要和‘困難’‘艱苦’打交道,具備了這種精神到任何行業(yè)都有用。”這項(xiàng)活動(dòng)一辦就是10年。

后來(lái),李憶祖到自治區(qū)原煤炭廳子校(現(xiàn)烏魯木齊市41中)當(dāng)校長(zhǎng),之后到烏魯木齊市教育局工作。1998年,李憶祖正式退休,還參與對(duì)新疆年輕人的教育工作,先后任烏魯木齊市關(guān)心下一代工作委員會(huì)常務(wù)副主任、自治區(qū)青少年科技講師團(tuán)講師。此后20年間,他講學(xué)867場(chǎng),聽(tīng)課人數(shù)超38萬(wàn),內(nèi)容有家庭教育、民族團(tuán)結(jié)、黨史……聽(tīng)課的還有家長(zhǎng)、教師等。蘇紅梅畢業(yè)于烏魯木齊41中,曾是名教師,她對(duì)李憶祖印象很深:“藍(lán)眼睛,一身風(fēng)衣,總戴鴨舌帽,聲音洪亮。”她記得學(xué)校曾請(qǐng)李憶祖給老師講課,他舉例分享老師如何為不同家庭背景的小孩設(shè)計(jì)教育方案。

其實(shí),對(duì)聽(tīng)過(guò)他講學(xué)的人來(lái)說(shuō),更多是通過(guò)言傳身教學(xué)到了東西。蘇紅梅和李憶祖后來(lái)熟識(shí),有次去看望李憶祖,還沒(méi)進(jìn)小區(qū)就聽(tīng)到了他的聲音。原來(lái)快遞小哥和保安因誤會(huì)爭(zhēng)執(zhí)不下,李憶祖一拐一拐地挪到他們之間,開(kāi)始勸說(shuō)。蘇紅梅說(shuō):“我當(dāng)時(shí)想,他年紀(jì)這么大,拄著拐杖勸架。我們難道不受感動(dòng)嗎?”

李憶祖是個(gè)活在當(dāng)下的人。

這些年常有人問(wèn)他:“為何不去找生父生母是誰(shuí)?”“就算知道了,又能怎么樣呢?”李憶祖對(duì)記者笑道。“身世是啥,我早就不在意了。我和在中國(guó)遇到的人感情太深了,養(yǎng)父母、地質(zhì)隊(duì)、同學(xué)、學(xué)生都對(duì)我那么好。”當(dāng)然,還有他的老伴。

李憶祖妻子曹錦霞是蘇州人,也是地質(zhì)工作者,曾在156隊(duì)從事檔案工作。“以前跑野外、拍節(jié)目,一走就是幾個(gè)月,沒(méi)時(shí)間陪老伴兒,現(xiàn)在要把時(shí)間都留給她。”兩人至今住著70平方米的老房子。2018年,烏魯木齊開(kāi)通地鐵1號(hào)線。那天,李憶祖和老伴互相攙扶著,興致勃勃去搭地鐵,一出地鐵口就是植物園。李憶祖記得當(dāng)時(shí)的風(fēng)光:“陽(yáng)光真好!菊花真美!”(本刊記者 陳霖)

李憶祖和妻子曹錦霞在公園里。